從「瘴癘之島」到「華麗島」

1895 年馬關條約的簽訂,讓臺灣和澎湖從清國的領土轉變為日本的殖民地,雖然簽了約,臺灣人民的激烈反抗讓日本領臺初期並不是那麼順利,但其中讓日本士兵死傷慘重的,並非是臺日衝突短兵相接的結果,而是看不見的敵人──細菌和病毒。當時臺灣的衛生環境對比起走向西化的日本而言,有著極大的差距,加上臺灣地處亞熱帶氣候,炎熱、潮濕的環境,更給了這些疫病適合發展的空間。

在 1895 年這場被稱作「乙未戰爭」的戰爭中,主角是手持條約要來接收臺、澎的日軍和不願被殖民的臺灣人。當時有近 5 萬名日軍來臺,其中戰死與受傷者約 600 餘人,但因瘧疾、霍亂、傷寒等各種傳染病致死者高達 4,000 多人,高出了 6 倍之多。

於是當日本以優勢兵力控制全島後,首要工作便是開始進行衛生環境的整治。建設所費不貲,但對於當時希望能藉由殖民地獲利的日本政府來說,要先投入大量的金錢,這項投資到底值不值得?

引起日本政府內的討論,甚至有議員提案,要將臺灣賣給有意願在亞洲發展的法國,政府既可以甩掉這顆燙手山芋,也能獲得資金,但最終這個提案並沒有實現。臺灣也在日本的建設下,逐漸邁向近代化之路。

1898 年後藤新平上任臺灣總督府的民政局長,具有公衛背景的他,認為日本如果想要好好治理臺灣的話,就應該要先處理臺灣的各種疫情,改善臺灣的公共衛生環境和建構現代化的醫療體系。

後藤新平透過警察公權力的執行,讓衛生法規以及公共衛教的觀念深入臺灣的各個角落。在日治時期,警察是政府公權力第一線的執行者,飲水、食物衛生、街道乾淨與否,也都是管轄的範圍,透過衛生警察的強力執行,臺灣公共衛生環境的改善、人民衛生習慣的養成。

同時重視海關的檢疫措施,將疫病阻絕於海上,使得臺灣的傳染病逐漸得到改善,尤其是霍亂和鼠疫,這兩項傳染病從 1896 到 1920 年之間總計共奪走近 3 萬人的性命,之後在臺灣幾乎消失。使臺灣擺脫了「瘴癘之島」的惡名,成為日本殖民統治下的「華麗島」。

戰後第一任的臺灣省行政長官陳儀,也曾在 1934 年擔任福建省主席時,指派福建省建設廳長的陳體誠籌組一支「考察臺灣實業團」,來臺灣考察當時臺灣的各項建設,以農林、工業、民政與經濟等四大產業類型作為主要考察的項目。

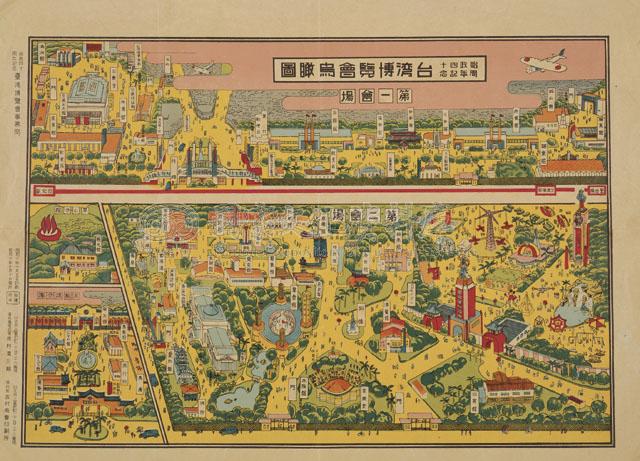

這次的考察結果使陳儀對於臺灣在日本統治下得以如此繁榮興盛留下了深刻的印象,在 1935 年臺灣總督府舉辦「始政四十週年紀念臺灣博覽會」時,陳儀也親自來台,除了參觀博覽會之外,也走訪了當時臺灣幾項重要的建設,如日月潭發電廠、嘉南大圳等。

陳儀回到福建後,將本次參訪的內容集結為《臺灣考察報告》一書,其中在「警政篇」中便有提到「衛生警察」,衛生警察設有防疫、保健和清掃 3 股,對衛生環境有所管理和規範,並透過各種演講、展覽會等加強臺灣人的衛生觀念,也在報告中提及臺灣與福建本來都是水質污濁,但在臺灣透過種種措施,使得水質改善許多,在臺灣大部分地方都有乾淨的水源可飲用,但福建省省會仍然還需仰賴井水和河水,兩地差異可見一斑。

在「衛生篇」中的「傳染病預防法」開頭便寫著「臺灣衛生事業中,預防傳染病最為努力,其成績亦最為顯著,如天花病及霍亂病雖有時偶發,然其病原皆從外港侵入,而非本島發生。」對比當時中國疫病肆虐的情形,臺灣可說是防疫的模範生。

逃離霍亂的威脅

霍亂(Cholera),日文記虎列拉(剌),也稱為虎疫,如同字面所形容,霍亂的病情像老虎般快又兇猛。

霍亂是急性腸胃傳染病,只要一接觸到受霍亂弧菌污染的水和食物,患者立即會產生腹瀉症狀,有時也會伴隨嘔吐,嚴重者會引起脫水、痙攣等,迅速脫水的關係,患者會電解質失衡、血壓驟降、失溫,若沒有立即治療,患者可能會在短短數日內死亡。

有些患者比較幸運,身體的抵抗力好,沒有產生異狀或僅有輕微的症狀,但是這些患者會成為霍亂的帶原者,有可能再將霍亂弧菌傳染給他人。

由於霍亂弧菌是透過糞口傳染,傳染力強,在衛生條件不佳的環境下,便容易盛行。19 世紀前霍亂為印度恆河三角洲一帶的區域傳染病,隨著航海貿易的興盛,霍亂也隨著傳播到世界各地,曾引起了 7 次的全球大流行,奪走無數人命。

別以為霍亂已經是很久遠的傳染病,這幾年都還有國家飽受它的威脅,2010 年海地爆發霍亂疫情,15 萬人受感染,3,000 多人死亡;2017 年葉門也傳出疫情,700 多萬人受到影響。

日本統治臺灣後,霍亂情形逐漸受到控制,但仍受到境外感染的威脅,1919 年中國華南沿海一帶霍亂盛行,中國與臺灣雖有海峽相隔,但彼此往來船隻密切,臺灣也遭受到疫情襲擊,在 1919 到 1920 年,這次的霍亂疫情造成有 6,000 多人受到感染,奪走 4,000 多條人命。

日本為了防堵疫情,加強港口檢疫,阻絕外來的感染;建置傳染病院和隔離病院,當有疑似霍亂病患,便採取隔離治療,避免疫情進一步擴散;廣發霍亂防疫的宣傳單、舉辦演講會、宣導電影放映等,建立民眾防治霍亂的觀念;投入疫苗的研發和大量製造,並透過綿密的警察系統,讓各地民眾施打疫苗。

透過上述的各種醫療措施,使霍亂的疫情得以控制,此後,1921 年到 1945 年在這段日本殖民的時間內,霍亂幾乎在臺灣絕跡,僅有零星案例發生,臺灣人遠離了霍亂帶來的生命威脅,除此之外,其他傳染病如鼠疫、天花等疾病,也在日治時期獲得控制與改善,可見這些防疫設施與辦法成效斐然。

跟著「光復」的惡疫

試看各國的歷史,在過去,也是和我們一樣,自 1348 年,鼠疫由中國傳到英國,僅僅一年的時間,人口就失掉了一半。在這樣的情形之下,他們亦是不得不「聽天由命」了。但現在卻不是這樣,在文明國,是有了完整的防疫組織,惡疫縱使在未開化的地方流行,卻不能侵入他們的地方。

假使一旦侵入,他們亦有組織的方法,可以撲滅。由這點看來,未開化國的天命,在文明國卻不是天命了,他們可以用科學和組織,克服了這個「天命」。

⋯⋯

我們臺灣,在日本統治下,雖然剝削無所不至,但是關於瘟疫和饑荒,卻既經漸漸變作不是天命了。可是光復以來。這個「天命」也跟著光復起來。天花、霍亂、鼠疫卻自祖國搬到。對這些事情,膽怯氣小的本省人,莫不驚惶焦懆,但是來自外省的同胞,卻大多是泰然自作地說:天花霍亂,在國內是平常的事,何須大驚小怪。

比較落後國家,進步文明國的進步,非常迅速,考其根本原因,在於確立衛生基礎,整備治安的組織,人民不必「朝朝防火、夜夜防盜」,可以改善生活,研究科學。

關於這方面,我們臺灣在過去,實在既經有了相當的基礎,但光復後,卻多被捏壞了,面臨饑荒瘟疫而不動的寬宏大度,我們絕對不可學習。須知以瘟疫饑荒為「天命」。是開化人的恥辱,我們絕對要防止這個「天命」的光復。

這是 1947 年 2 月 26 日《民報》的一則社論,《民報》在 1945 年戰後由臺灣人所成立,社論的標題是「防止『天命』的光復」,霍亂、天花、鼠疫這些在臺灣已經獲得控制的疫病,卻因為接收時期的混亂,再度從中國輸入到臺灣。

1945 年 8 月 15 日,日本投降後,臺灣脫離了日本殖民,被國民政府所接收。臺灣人的國籍從「日本」轉變為「中華民國」,臺灣人回到「祖國」的懷抱,各地都可以看到「光復」的牌樓與飄揚著中華民國的旗幟,但隨著「光復」而來的,不只是軍隊,還有已經遠離的惡疫們⋯⋯

1945 年 10 月,當人們歡天喜地的在基隆港口歡迎祖國船隻的到來,船隻靠岸,軍人們逐步下船,根據基隆耆老所述,當時所見的卻是軍人們衣衫襤褸的模樣,一張張因戰爭而疲乏的臉孔,與臺灣人日常所見的日本軍人形象大相逕庭。以及再來也發現到外省人與臺灣人之間,有許多的文化差異存在著,語言、生活和衛生習慣等等,彼此間南轅北轍,相互的各種不適。

加上當時世界大戰雖告終,但中國的內戰並未結束,國民黨與共產黨的戰爭仍然在中國持續著,當臺灣人歡天喜地慶祝著「光復」,以為可以從戰爭與殖民地的種種不公平中脫離,但沒想到卻又捲入了另外一場戰爭。

雖然臺灣不是這場內戰的主戰場,但剛成為中華民國一份子的臺灣,自然也得為這場內戰效力,除了糧食受到管制,臺灣人的生活各個方面依然維持著跟二戰時差不多,甚至更加嚴峻。

為了求生,許多商船鋌而走險與中國大陸沿海一帶進行走私貿易,同時,先前受到戰爭破壞的港口檢疫措施並未恢復,來臺接收的人員不足,檢疫能量低落,造成的結果便是幾乎消失的霍亂等疫病睽違 20 多年再度襲來,對於已經許久未遭遇惡疫的臺灣人來說,毋寧是一大衝擊。

當管東管西的警察大人離開臺灣,過去被強迫要保持整潔的街道開始變得髒亂,整體衛生環境下降,對於疾病的態度也不像是日治時期般嚴謹,反而倒退。當時身在臺南的吳新榮醫師也在他的著作《震瀛回憶錄》中寫下剛被接收的的臺灣,所遭遇的情形:

恰巧這時候天花、霍亂等樣樣的傳染病,大流行於全省,這樣和光復同時帶來的瘟病,都是夢鵠所未曾見過的東西。而且一般人都誤信光復是復古,把科學和醫生都放在一邊,而捧木偶和乩童來做老祖公,因之下層階級的受災者不計其數,例如北門鄉蚵寮一村,因拒打預防針,反對灑消毒水,因而霍亂一時,斃命達數百人。

除了吳新榮有注意到在戰後底層人民對於疫病的輕忽,在日治時期留學日本加入日本共產黨,而後投入臺灣共產黨的蘇新也在他的短篇小說〈農村自衛隊〉裡,透過一對叔姪的對話,描寫當時人們衛生觀念的倒退:

「我們村裡豈不曾施行過防疫嗎?」

「說什麼防疫不防疫,跟著臺灣的光復什麼都光復了,一切的惡習慣,賊子光棍,法師乩童也都光復了,尤其是『漢醫』光復得特別多,阿貓阿狗只識些草藥,就說他是怎麼高明的『漢醫』;別說有效無效,第一藥草價錢賤,西醫價錢貴,誰肯就西醫呢?鬧得西醫關門大吉,『天花』滿村飛,『霍亂』遍地起,不知枉送了多少生靈落地獄呢?」

「天花,種痘就得預防,為什麼不種?難道西醫不知道天花發現了?」

「誰敢說由自己家裡發現了天花或霍亂呢?西醫雖然知道,但因他們恐後來沒有顧客,也都不敢向官廳報告,倘若報告了,就不得不甘受一般愚人,尤其是法師和乩童的攻擊了。

那些法師和乩童們,都不承認天花、霍亂是種『傳染病』,他們以為天花霍亂的發現是種天災,為要消滅這種天災,頂好是『謝神』、『放天兵』、『祭煞』,而煽惑一般村民,天天敲鐘擂鼓『問神明』,致『大將爺』,『王爺公』面前香火不絕,鬧得法師乩童天天有魚有肉可吃,賣香賣金銀錢紙的有錢可賺。

可說日人時代被禁止的這些生意兒,跟著臺灣的光復,也都被光復了,可憐的是患了天花和霍亂的這些男男女女,『謝神』了,『神』就請他們到天堂做神去了,『放天兵』了,『天兵』就拉他們到天堂去做天兵了。」

「難道官廳不出來取締嗎?」

「說什麼取締不取締?大人們有什麼辦法?⋯⋯你們青年的人開口就喊『自由平等!』是的,現在臺灣也太自由了,天花霍亂自由猖獗,流氓賊子自由搶劫,工廠自由倒閉,農村自由荒廢,奸商地主自由囤積,老百姓自由叫餓!光復後的臺灣是何等自由呀!」

日治時期臺灣人屈服在日本殖民統治的權威中,使得人們只能消極被動地遵守各種要求,而當日本人離開後,不再有公權力的要求與約束,底層人民對於公共衛生自然也就不在意了。衛生觀念倒退以及港口檢疫失靈,讓臺灣再度成為疫病的天堂,各類傳染病也在戰後肆虐全臺。

虎疫・襲來

1946 年 4 月在臺南灣裡村發現霍亂,此後迅速蔓延至臺南市區,臺南成為本次疫情最為嚴峻的地方,而後全島幾乎淪陷,各地多有疫情傳出,全臺共計有 3,000 多名感染者,2,000 多人喪生,也是繼 1920 年以來臺灣最嚴重的霍亂疫情。而防疫也成為了國民政府的首要任務之一,但在防疫的過程中,卻也引爆了臺灣人的怒火。

1946 年就有兩起因防疫而起的衝突,當地居民與警察陷入了對峙,除了與疫病作戰,也種下了人民與政府之間的嫌隙的種子。第一起事件發生於 1946 年 4 月在臺南布袋嘴,故稱為「布袋事件」。

此地時常運輸米糖等物資,是個具有對外交通能力的小港口,在戰後混亂的情況下,人員的出入更是複雜。當霍亂開始大流行,相關單位為了防堵疫情擴散,便採取了封城的措施。當時任職《和平日報》的鍾逸人在其回憶錄《辛酸六十年》中寫下:

布袋嘴的人口,此時雖然還不到一萬,但是這裡祇有消費沒有生產,除了鹽田和海水,一粒米、一枝柴都得仰賴外面的供給。

當局者並沒有替他們考慮這些問題,然而一些有辦法的人還是會鑽漏洞買通關卡,悄悄跑出去買米、買柴回來,一些沒有錢又沒有管道的人,便眼睜睜看著有辦法的人進進出出,把一袋又一袋的米搬進來,反顧自己,祇有挨餓受飢,等著死神降臨的份。

這些求生不得坐等祇有死路一條的餓民,終於不顧一切集體衝破「防線」,接著槍聲和慘絕的哀叫聲齊響宛如阿修羅場。

為了防止疫情,所採取的封城並沒有妥善的處置,對於居民的必需品供給規劃不足,人們為了求生,只好想出各種辦法,有門路、有錢的人便私下賄賂相關人士,讓人可以出去購買米糧等必需品回來,但出去的人成了防疫破口,封城防疫變得無效。

而沒有門路的人看著其他人進出自如,自然會感到不滿,疫情的威脅與飢餓的情形日益嚴重,終於點燃了人們的怒火,與負責封城的警察們爆發了激烈的衝突,警察對衝出封鎖線的民眾以機槍掃射,要求民眾不要輕舉妄動,所幸這起衝突事件最後並沒有人失去性命。

因任職報社的關係,鍾逸人在案發後實際到了布袋進行採訪,親眼看到機槍掃射埋進門扇、窗櫺的子彈,並將其所見聞回傳給報社。此事件也引起了社會輿論的討論與撻伐,也為日後的衝突埋下伏筆。

同年農曆 7 月 15 日,在臺南新營舉行大規模的中元節普度祭祀活動,群眾湧入新營吃拜拜、看野台戲,這些在日治末期被禁止的宗教活動,好不容易在換了統治者後得以復甦,人們自然相當期待。

但當民眾正在看戲時,員警出現在現場,以霍亂流行疫情期間不宜群聚為由,勒令要求民眾解散,興致正高昂的觀眾們紛紛向警察抗議,雙方態度都相當強硬,警察的疾言令色並未奏效,反而使民眾不滿的情緒持續升高,民眾向警方叫罵,更有人朝著在戲台上的員警投石塊、木屐,台上的警察自然不會坐以待斃,手持槍械的警察朝著台下開槍,意圖喝止民眾,造成數人受傷。

民眾的反應更加激烈,一群民眾衝向臺南縣警察局,警察局門窗、辦公桌椅遭到搗毀,更有些不在狀況內的警察遭到民眾圍毆,在一片混亂下,當時的臺南縣縣長袁國欽與臺南縣參議會議長陳華宗連夜趕到現場,調解各方,才使這場動亂平息下來。

這場霍亂大流行,從 4 月開始,終於在 11 月時平息,其中的關鍵便是「疫苗」。

對於傳染性極強的霍亂弧菌,最好的防治方法便是隔離與疫苗的注射,臺灣原先在日治時期就具有生產霍亂疫苗的能力,但戰後因戰爭導致硬體設備不足、日籍人員被遣返等因素,重新建設生產疫苗的工廠根本是遠水救不了近火,只得向國際求援,由聯合國善後救濟總署提供疫苗供臺灣民眾施打,配合中央與地方衛生機關的共同努力,這場耗時半年多的「戰疫」才總算劃下了休止符。

疫情帶來的輿論

自從傳染病肆虐以來,當時的輿論亦對於政府防疫有所不滿,紛紛在報章雜誌上提出各種建言。儘管臺灣必須「去日本化」、邁向「中國化」,但在衛生的議題上,臺人多對於日本的治理成果仍給予高度的肯定,認為在衛生、防疫上,是絕對不能向中國看齊。

前身為《臺灣日日新報》的《臺灣新生報》,戰後收歸政府經營,隸屬臺灣省行政長官公署宣傳委員會,初期保有約四分之一的日文版面,是當時臺灣重要報紙之一。在 1946 年 3 月 6 日在《臺灣新生報》上有一篇名為〈論防疫問題〉的社論,其中寫著:

我們不能以現在的衛生狀況就認為可以放心,而需和內地各處採取同一的步驟,不!我們須更近一步的注意,且非具備一個萬全的對策不可。

因為,一直到現在我們向來自認臺灣是個衛生的樂土,⋯⋯而所以能確保這位昇臺灣底榮名底原因,全在衛生思想普及,防疫設施的完備這兩點。關於這一方面,我們不容諱言的,認為是日本殖民統治功罪史裡底一個不容消滅的事實。

這篇社論發出的時間,臺灣尚未進入霍亂的大流行,但可見作者已有先見之明,看出當時的問題所在,可惜並未達到警示的作用,臺灣仍陷入了傳染病的魔掌當中。

而在同年 6 月 28 日,由中國國民黨在臺南創立的地方報業──《中華日報》上有篇社論〈防止鼠疫〉中提到:

自從虎疫傳來,臺南之死者已百餘人。現又有一更可怕的鼠疫傳來了,⋯⋯從前日人時代,港口檢疫極認真,所以數十年無疫病發生,光復以來,百政待興,對於衛生難免疏忽。自虎疫傳來,衛生工作才一度加緊,可是也犧牲了不少的人,才稍稍平定,一波未平,一波又起,現在正牌鼠疫又來了。

⋯⋯

這兩次,實在說來,都由於衛生當局事先疏於防範,比如這一次,皆由海港而入,負衛生責任的人竟未發覺。⋯⋯現在我們也不是責難衛生當局,而是希望他們更積極的努力!我國有許多官場,都喜歡做面子事,到了不得已,又來頭痛醫頭,腳痛醫腳。醫得好也是由命,醫不好也是由命,然而對於這生命關天的事,本省當局總部要抱如此的作風!

這篇沉痛的社論呼籲政府,要重視防疫問題,對於肆虐的疫病,使當時人更容易對比起過去在日本殖民統治下的日子。同日的《中華日報》上,呂遂的〈從速撲滅鼠疫〉一文更是對於政府的無能更加嘲諷批判:

鼠疫並無情面可講,也不是送紅包與支票能夠了事的,你不抵制它,它就要你的命。而且它也最民主最平等不過,⋯⋯一般老百姓鋒鏑餘生,憂慮慣了,也許比較好受些。

大人物「憂國憂民」,再憂鼠疫,心情不免更難堪,說起來也是很可同情的。

有人說,我們中國的事情,多數是大人物一著急,就比較有辦法,鼠疫這件事,大人先生已在著急了,也許能夠早日撲滅的吧。至少在舉行防疫募捐會之類的時候,軒駕(皇帝的車駕,此處指高官們的車駕)當不至再姍姍來遲,該掏腰包的時候,也可以慷慨解囊了。

當時的臺灣人們,透過疫情體現到了「臺灣」與「祖國」之間的差距,原來兩地不只語言、文化,在衛生環境與習慣上也有著極大的不同。

而疫情的擴散使得人們生命受到了威脅,也使臺灣人對於日治時期衛生的維持有所懷念,衛生環境的差距、因為疫病而起的警民衝突,讓臺灣人與政府之間的裂縫隨著各種的不適應而加深,而後更加劇演變為全島性的衝突。誰能料想到這看不見的敵人,也在這歷史舞台中扮演了一個重要的角色?

.png)

指導單位:內政部

- 鍾逸人,《辛酸六十年》,臺北:前衛,1993。

- 陳淑芬,《戰後之疫:臺灣的公共衛生問題與建制(1945-1954)》,臺北:稻鄉出版,2000。

- 蔡承豪,〈雙疫來襲—1918~20 年間阿緱廳的流感與霍亂疫情〉,《臺灣學研究》,第 11 期(新北,2011.6),頁 121-142。

- 許峰源,〈戰後臺灣霍亂的防治(1945-1947)〉,《檔案》,第 17 卷第 1 期(臺北,2018.6),頁 40-55。

- 王佐榮、蔡蕙頻,《百年戰疫》,臺北:蒼璧出版,2020。