【學籽 Seeducation 線上課程】

馬雅人、蔡佳慧、王詩涵

馬雅×埃及×商周:上古人類的黃金時代!

漫遊狂野、神秘、偉大的人類古文明

對很多人來說,商周時代是一個充滿獵奇的故事與人物的時代,像是商紂王的酒池肉林、周幽王的烽火戲諸侯,還有死而復生的名嘴跟顛倒局勢的美女。隨著考古學、記憶與性別等等理論的發展,我們獲得了越來越多的材料與視角,可以重新跟這些古書裡的記載對話。也因此,有的時候我們會發現,有些故事……好像有那麼一點微妙,「太伯奔吳」的故事就是其中一個。

化身蠻夷建國的周王庶子

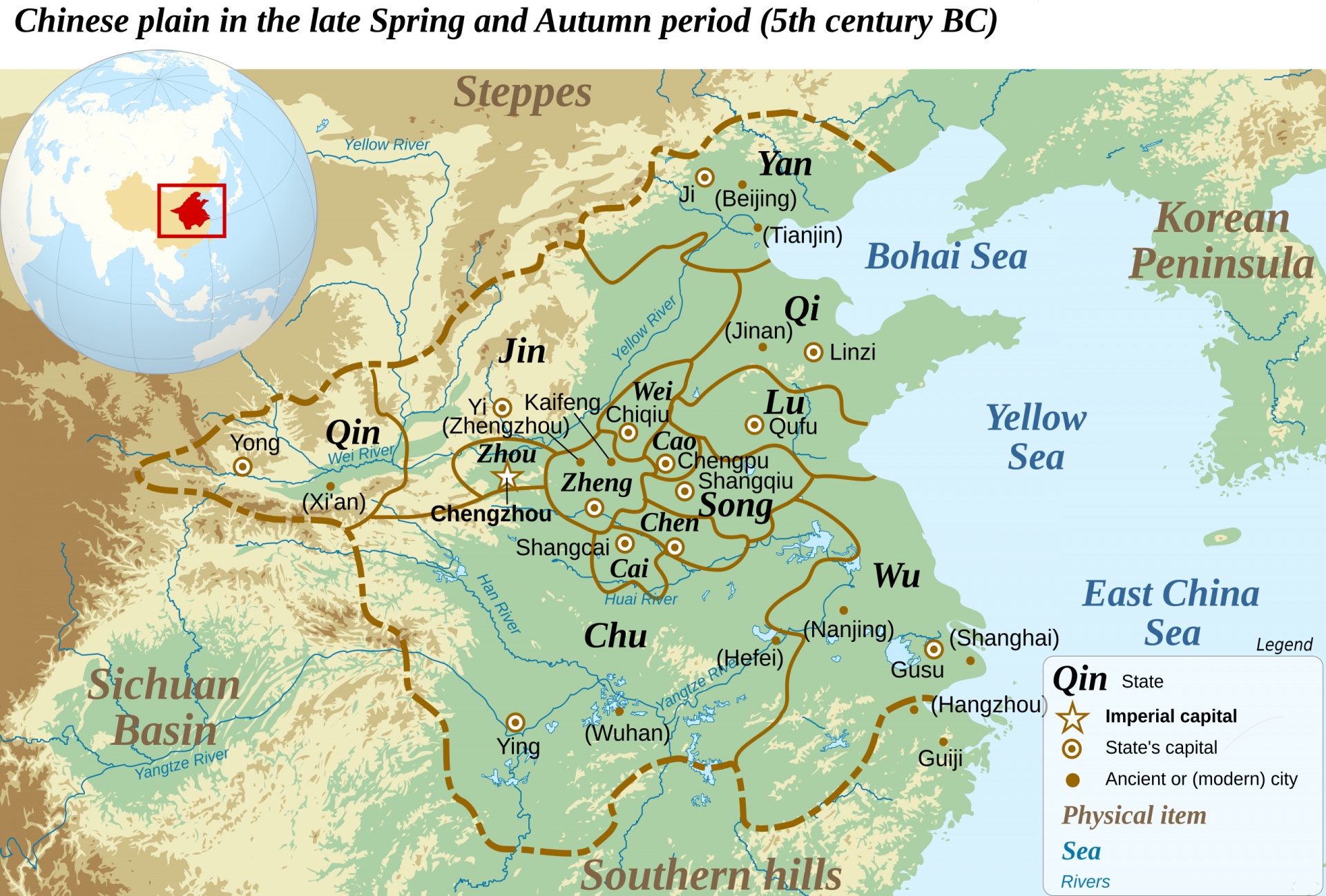

〈吳太伯世家〉是《史記》三十世家中的第一篇,記錄了長江下游的吳國從立國到滅亡的歷史。一開篇,太史公便娓娓道來吳國的起源:吳國的始祖是吳太伯。太伯有兩個弟弟,分別叫做仲雍、季歷。其中,季歷的兒子就是後來的周文王。因為季歷賢能,而且他的兒子就是天命所歸的未來聖王,所以太伯的父親周太王就想要讓季歷繼承王位。為了完成父親的計畫、讓天命之子得以上位,做為兄長的太伯與仲雍便離開了周,去到了遙遠的南方蠻夷之地,剪斷頭髮、在身上刺青,將自己所建立的國家稱為「句吳」,用化身為蠻夷的舉動,來展示自己放棄王位繼承權的堅定決心。因著《史記》在中國歷史書寫中的重量級地位,「太伯奔吳」故事也就成為後人講述吳國歷史時的標準序幕。而對中國史來說,這個溫馨的故事相當重要:太伯既然是周王室的成員,由他建立的吳國,便能表示西周的政治勢力已經抵達了東南沿海地區,讓西周看起來更加強大,還可能為後代統治者帶來統治當地的合法性。

雖然遠避到此符合太伯、仲雍想要迴避王位的劇情需求,但如果我們設身處地的想像一下:為了不要當周人的領袖,這兩個人翻山越嶺跨越了超過一千公里的直線距離,闖入一個不論是氣候、語言、食衣住行各個方面都完全陌生的地方……這份決心好像有點太誇張了。

看似鐵證的《宜侯夨簋》

面對這樣的懷疑,有學者便派出了《宜侯夨簋(ㄗㄜˋ ㄍㄨㄟˇ)》這件青銅器來「拯救」太伯奔吳的故事。1954 年,住在江蘇鎮江丹徒縣轄下的一個小村子的農民,在長江南岸沿岸一座名為「煙墩山」的小山丘整地的時候,挖出了一批青銅器。其中一件帶有長篇的銘文,學者根據銘文的內容,稱它為《宜侯夨簋》。

從器物的形制、紋飾到銘文,在在都顯示《宜侯夨簋》是一件由周人所鑄造的器物。而這件器物出土在江蘇,再加上「虞」與「吳」的古音接近,便有學者把它與「太伯奔吳」的故事連結在一起,認為銘文中提到的「虞國」就是「吳國」。也就是說,這件器物的銘文是記錄的是「周王讓虞/吳侯搬家去宜國」。雖然它的內容是讓虞/吳侯搬家去別的地方,但《宜侯夨簋》還是證明了吳國在江蘇地區的存在。

可惜的是,這個被派來「拯救」的《宜侯夨簋》,其實沒有真正救到「太伯奔吳」的故事。

首先,學者認為《宜侯夨簋》不能拿來與「太伯奔吳」並觀,因為「虞國」就是「吳國」的說法是有問題的:雖然兩字發音接近,但這兩個字在國名上是不會混用的——從目前所見的吳國青銅器來看,住在長江下游的吳國人從來沒有稱自己為「虞」,他們稱呼自己國家的方式更常是「攻吳」、「攻敔」、「工𫊣 」等等。雖然這些銘文的時代都在春秋晚期,與西周早期的《宜侯夨簋》有相當的距離,但如果「虞」與「吳」互通,我們應該還是可以看到它出現在春秋晚期的吳國銘文中。但目前的證據並沒有表現出任何可以用「虞」來稱呼這個國家的可能性,《宜侯夨簋》所提到的「虞國」恐怕不能視為「吳國」。

墓仔埔裡的「江南風貌」

而且,《宜侯夨簋》其實是出土在一個富有當地色彩的墓葬中。根據報導,出土《宜侯夨簋》的土坑長 3.6 公尺、寬 3 公尺、深 44 公分,同一個土坑中還埋藏了另外九件青銅容器(一件鼎、一件鬲、一件簋、兩件盤、一對觥和一對盉)、數件青銅飾件、小件玉器、原始瓷器等等。在這些器物之外,還有一對神秘的銅器:從側面看,這個物件像一個牛角,但它的橫截面卻又呈三角形,尖端呈管狀,表面有三道凸起;而在三道凸起之間,一處裝飾了細密的菱形紋樣,另一處則是細密的折線紋。它的總長度是25.8公分,實際功能不明,除了煙墩山之外的其它地方,從來沒有出現過這樣的物件;而器物表面細密的菱形紋與折線紋,則可以在當地的硬陶罐表面找到。因此,學者推測,它有可能是在當地製作的、在生活或儀式中使用的某種器物。

二號墓是當地常見的土墩墓形式,特色是墓坑很淺、墓上堆築人工土墩,隨葬品以陶器與原始瓷器為主,不隨葬青銅器。雖然在「不隨葬銅器」這一點上,一號墓與二號墓有極大的差異,但考慮到他們之間的距離、一號墓同樣是淺土坑且曾經有過墓上的封土,當地考古學家相信一號墓原本可能也是一個土墩墓。

如果煙墩山一號墓的墓主人,是一個帶著《宜侯夨簋》來到江蘇一帶的中原人,那麼我們會預期他在墓葬中表現出更多與中原地區類似的文化傳統,像是數公尺深的墓坑、埋葬更多的中原式器物。但煙墩山一號墓所呈現的本地色彩,好像更多於中原的習俗,這便讓人懷疑它的墓主人更有可能是本地的有力人士,《宜侯夨簋》則是因為種種我們無從得知的原因,輾轉來到江蘇的外來物品。

從現有的材料來觀察,《宜侯夨簋》不管在銘文還是出土地方面,大概都無法真的支持「太伯奔吳」的故事;將它視為難能可貴的地下證據,恐怕只能是空歡喜一場。

「來自北方」的共同記憶

如果「太伯奔吳」這個故事本身有點缺乏說服力,在其它材料上又不太能支持,那……太史公該不會是在造謠吧?也不能算是。根據《左傳》的紀錄,在春秋晚期,大家都相信吳國是姬周的後人。例如,在魯昭公三十年(西元前 512 年),吳國有兩位公子,因為國內的王位繼承衝突而奔逃到楚國。楚王收留了他們,認為他們可以在未來幫助楚國對付吳國。令尹子西反對這項決定,他認為楚國應該靜觀其變,不要插手他國事務。在進諫楚王的發言中,子西提到吳國是「周之冑裔也,而棄在海濱,不與姬通,今而始大,比于諸華」:吳國是周的後裔,只是過去遠離中原,與中原諸國失去聯絡,直到近期他們強大起來,能與中原諸國比肩。

除了中原貴族們透過人員流動與外交活動,而共同建構出一個對吳國歷史的共識,生活在江南一帶的當地社會,也可能共享了一種可以跟「太伯奔吳」故事相呼應的記憶。《宜侯夨簋》雖然不能用來做為「太伯奔吳」故事的證據,不過西周世界鑄造的銅器出現在江蘇地區還是很有意義的,反映的是有一些來自中原的人事物,曾經過漫長的旅程,在西周時期來到了江蘇南部一帶。而且不單單只是《宜侯夨簋》,在煙墩山一號墓周邊許多大小墓葬(包括它旁邊的二號墓)中,也常常出土帶有中原風格的陶鬲或是銅器。

江蘇南部與江蘇北部、安徽地區在物質文化上有一些交流互動的痕跡,因此,江蘇北部和安徽地區,可能是中原與江蘇南部之間無數個中轉站的其中之一。但如果要進一步追問「這些東西究竟是如何來到江南的」,或是「究竟是誰、什麼東西、什麼資訊」,就不太容易回答了,因為造成這種現象的原因有無限多種:可能是物件經過層層交換、可能是有人移民到這裡、可能是本地人的模仿、可能是有人從外地帶回來的紀念品……等等,需要非常大量的證據與非常精細的分析,才有可能再離實況更近一步。

綜觀現有的材料,我們可以比較肯定的是,江蘇地區在西周時期,曾經受到其北方的影響。這個「北方」是一個從江南本地視角發言的相對概念,它可能是指中原、可能是指長江北岸、也可能只是一個模糊的方向。但無論如何,因為當地確實有一些來自北方的器物,所以「從北方來」甚至因為長期積累,變形成「我們的祖先是從北方來的」的模糊印象,都是有可能的了。

當整體社會的記憶中,一方面有著「吳國是姬周封國之一」的共識,一方面又有「東南沿海地區居民的祖先是從北方來的」的說法,那麼不管是太史公本人在寫〈吳太伯世家〉,或是讀者在閱讀的時候,也就不會覺得「太伯奔吳」的故事有什麼可以懷疑的地方了。因此,我們也不能很武斷的說「太伯奔吳」是個謠言——相反的,反而可以看到古代社會多元的面向,與歷史複雜的層次。

上古史中的滄海一粟

太伯當年究竟去了哪裡,我們大概永遠都無法知道了。但因為有了這個故事與對它的「事實查核」,便還是能夠窺探到一些過去的片段——關於太伯、西周、與吳國的,也有關於這個「流言」為什麼會成為「真實」。過去是一道巨大無比的洪流。每一個歷史人物與故事,便如同浪花與漩渦,既是這道洪流的一部份,也無法獨立其外。在這道無限廣大的洪流面前,我們所擁有的文字記錄與考古發現,充其量只是幾滴水珠而已,透過水珠的形狀與折射所看到的世界總是極為有限而扭曲,簡直就像身處用萬花筒與哈哈鏡所建造的城堡之中。但也許,這樣在一座萬花筒、哈哈鏡與它們的光影錯覺之中,小心翼翼地摸索著前進,便是大家著迷於歷史的地方——你準備好一起去歷史與「流言」的迷城中探險了嗎?

.png)

「我們在這荒地遊蕩,該何去何從,才能找到更好的自我?」

──《瘋狂麥斯:憤怒道》

本課程涵蓋古馬雅、古埃及、中國商周三個古文明,三位專業歷史研究者從該文明的地理環境、神話故事、人物故事、藝術成就、宗教儀式、日常生活,帶你領略古文明的魅力。

使用折扣碼「storystudio300」購買,享課程 300 元優惠!

參考資料

- 江蘇省文物管理委員會,〈江蘇丹徒縣煙墩山出土的古代青銅器〉,《文物參考資料》1955年第5期,頁58-62。

- 江蘇省文物管理委員會,〈江蘇丹徒煙墩山西周墓及附葬坑出土的小器物補充材料,《文物參考資料》1956年第1期,頁45-46。

- 江蘇省丹徒考古隊,〈江蘇丹徒大港土墩墓發掘報告〉,《文物》1987年第5期,頁25-35。

- 唐蘭,〈宜侯夨簋考釋〉,《考古學報》1956年第2期,頁79-83。

- 黃盛璋,〈銅器銘文宜、虞、矢的地望及其與吳國的關係〉,《考古學報》1983年第3期,頁295-305。