本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出

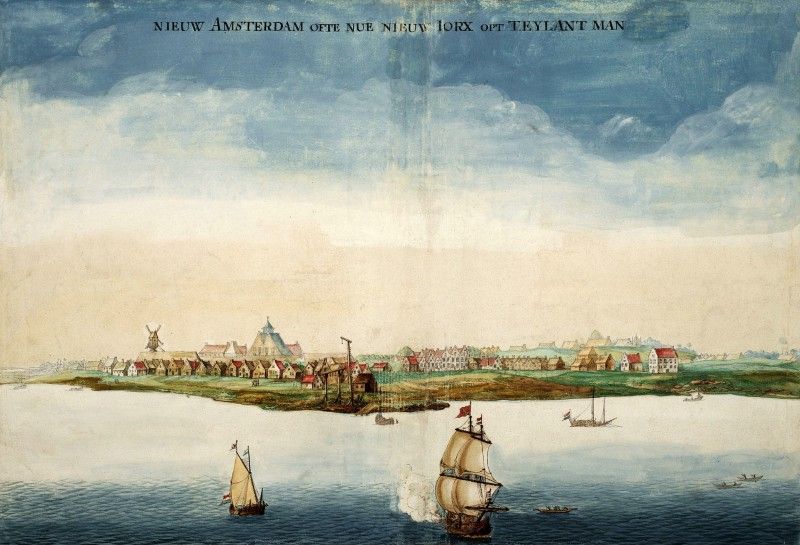

在《巴達維亞城日記》中,收錄了荷蘭東印度公司 1624 年來到臺灣的觀察,他們發現大量唐人的戎克船會停靠在「臺灣港」(安平一帶),順著捕魚之便,來臺採購鹿肉、鹿皮等運往中國,據說每年可以交易二十萬張鹿皮,以及數量眾多的鹿肉(脯)、魚乾。

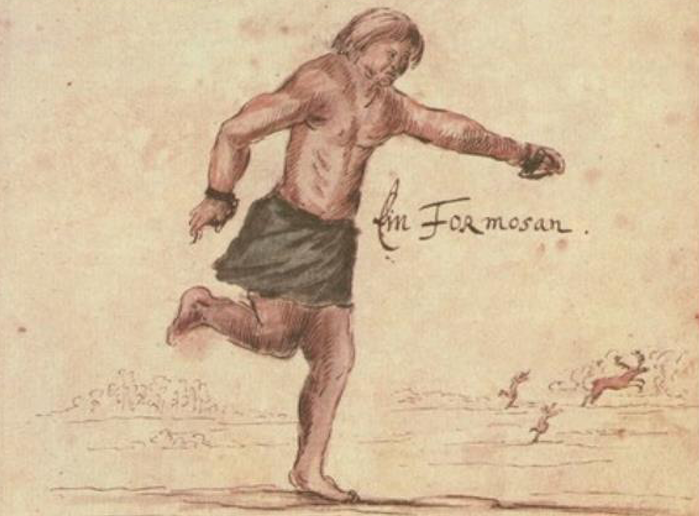

其實,在明朝中葉以後,就有大量的閩南漁民來到臺灣捕魚,他們也將臺灣視為中日貿易的中繼點,在此轉手鹿皮到日本,也在此購買所需的鹿肉。而他們交易的對象,就是臺灣的原住民。

那麼,當兩種不同的文化接觸時,故事又會如何展開呢?

一、看那些帶來食鹽的人:初見面的防衛型社交

在荷蘭人的眼中,唐人與原住民的互動似乎並不那麼愉快,像是唐人會威脅原住民要斷其毛髮,要求聽話,如果不製作唐人所需的鹿肉、鹿皮,則會停止食鹽的供給。這樣的描述裡,或許參雜了許多荷蘭人的主觀意識描述,但不可否認的是,唐人提供的食鹽,確實是原住民生活中重要的必需品。在《蕭壠城記》中,描述了一段那位受到荷蘭人重視、協調荷蘭軍隊與明朝軍隊在澎湖衝突、也建議荷蘭人轉往臺灣的「唐人甲必丹」李旦在 1623 年與荷蘭人的對話:

但是我日常注意到,中國人和原住民交易的鹽是從中國運來的,所以我就問中國甲必丹(即李旦船長):「此地的自然、陽光和海水就可以生產很多鹽,為什麼中國人還需要從中國運鹽來這裡呢?」,李旦就回答說:「對此中國人知道得很詳細,也確實知道從這裡的自然曬鹽的方法。但是一旦在原住民面前晒鹽,這個利益很厚的交易就一定要喪失殆盡,因為晒鹽的方法,只憑觀察就可以學到,所以要讓那些原住民仍蒙昧無知」。

雖然,在過去的記錄中,我們時常看到唐人與原住民不友善的互動關係,像是西元 1550 至 1602 年,曾出現唐人海盜放火搶劫原住民村莊的記錄。但同時,唐人的各個商販或海寇群體之間,也存在著複雜的利益糾葛,因而當海商、海寇與為數眾多的原住民村社之間互動,彼此的關係就更為複雜。像是在部分記錄中,就出現以流言散布避免某些海寇或海商與部分原住民合作的事情。

這樣的情況,其實到了荷蘭東印度公司進入部分原住民村社時,也同樣利用散播流言的方式,毀壞了原住民對於其他團體的信任。可以說,當荷蘭東印度公司在 1624 年來到臺灣之後,更為複雜的交流就在臺灣島展開。

二、金髮碧眼人的新制度:荷蘭人加入下的三角習題

在荷蘭東印度公司來到臺灣後,吸引更多的唐人來臺謀生,隨著大量唐人以臺灣為定居或生活的區域,也帶來更多原鄉的物品與習慣,這些新的物品與習慣,改變原住民的生活方式。例如,原住民本身雖然會釀造椰子酒與小米酒,但唐人引入了酒精濃度更高的燒酒,成為受歡迎的商品;另外,唐人也引入了菸草與抽菸的習慣;在飲食上,鹽、糖成為原住民喜愛的調味品;器物上,烹煮食物的鐵鍋等器具以及其他更先進的武器,也進入到原住民的社會,同時加強了原住民對唐人的依賴。除了上述物質的影響外,我們還可以從一些活動中,看到荷蘭人的規範下,造成唐人與原住民互動的變化。

1. 狩獵活動

當唐人與原住民交易鹿皮、鹿肉時,這些商品的來源主要依靠原住民的狩獵活動,因為原住民擁有自己的獵場劃分以及保護行為,這並非外人所能觸及。原住民最初是依靠原始的標槍捕鹿,並且由於傷鹿不深,主要是依靠追捕消耗受捕鹿隻的體力,才能捕到鹿。縱使當時鹿皮、鹿肉已經是跨國貿易的產品,運銷至中國與日本,但捕獵數量並未對梅花鹿的成長造成傷害。.png)

荷蘭人在進入臺灣後,荷蘭東印度公司非常渴望插手與控制狩獵梅花鹿的生意。因而,荷蘭人轉而鼓勵唐人捕鹿。在此鼓勵下,新式的捕鹿方式也就被唐人引進——陷阱。透過陷阱捕鹿,相比原住民傳統的狩獵方式,能夠更為快速且省力。

然而,當產量提升的同時,荷蘭東印度公司也發現陷阱捕鹿的鹿皮品質要較過往差上許多,鹿皮上血跡斑斑,被日本商人所嫌惡,陷阱捕鹿的鹿皮價格甚至比原住民狩獵捕鹿的鹿皮價格要低上一半,也因此出現了捕鹿陷阱的限制命令。

其次,陷阱捕鹿的方式將造成鹿群也大量消失,導致荷蘭東印度公司開始限制唐人捕獵梅花鹿的規模。在《熱蘭遮城日誌》中是這樣描述他們的擔憂:

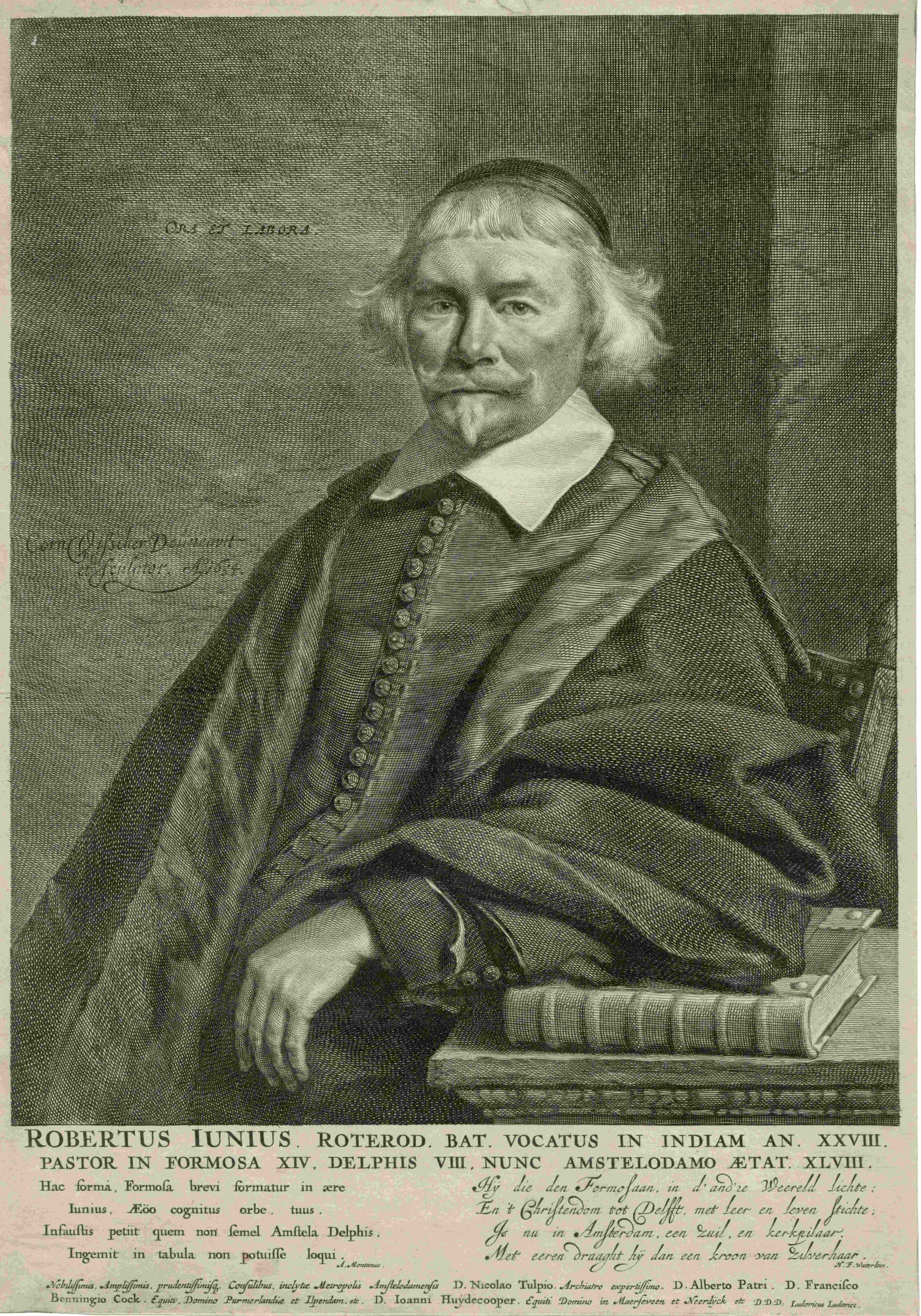

中國人在福爾摩沙捕鹿的,仍然以很粗魯的方式繼續捕鹿,用陷阱捕很多有孕的母鹿,如果這樣繼續下去,其結果必將使鹿大大地減少,造成公司很大的損害。因此長官閣下今天寫下給牧師,令他於接獲他閣下這封信以後,立刻廢除所有的陷阱(許可),以便使鹿不致如上所述,大量減少下去,反而得以大為繁殖增多起來,使公司得以保住鹿皮的利益,減少挫折,增加希望。再者,大量的捕鹿陷阱也造成原住民在農業開墾上的困擾,引起多起唐人與原住民的衝突。像是《熱蘭遮城日誌》在 1637 年 1 月 15 日記載中,尤羅伯(Robertus Junius)牧師,也報告虎尾壠社人攻擊唐人的消息:「他們在麻豆的野外襲擊幾個持我們的許可證捕鹿的中國人,打死一個中國人,擄去六個中國人,還很凶暴地打了更多其他人,並奪去我們發給他們捕鹿的許可證。」這樣的例子並不是個案,在同年的 4 月 29 日,虎尾壠人再度在麻豆襲擊捕鹿的唐人。

不過,經過荷蘭東印度公司調查之後,發現這之中除了原住民對捕鹿的唐人不滿,其實也包含著居住於虎尾壠的唐人與狩獵的大員唐人之間的衝突。

2. 唐人遷出原住民聚落與承包制(贌社)

在荷蘭人的管制下,唐人與原住民交易不像以往自由,1631 年大員商館發布命令,需要有自由貿易許可證才能夠進入原住民村落交易,也隨著 1636 年荷蘭東印度公司與多社原住民締結條約,公司控制的範圍擴大,慢慢將前往原住民土地開墾的唐人也納入管制。另一方面,荷蘭東印度公司懷疑進入原住民村落的唐人會透過流言,煽動原住民攻擊荷蘭人,以保持自身的利益與避免稅賦。因此,從 1635 至 1637 年開始查緝鹿製品的走私貿易。

1641 年,荷蘭東印度公司下令,居住於南北村落的唐人,需要納入管制,每個月向尤紐斯牧師領取管理證;巴達維亞的荷蘭當局更命令在臺的荷蘭東印度公司於 1642 年 12 月進一步將分佈在麻豆、諸羅山北方和大目降社南方的唐人遷移回赤崁和大員,並且,管制所有前往原住民村社交易的舢舨,都需申請許可證,每一張許可證需每月支付一里爾的費用。

直到 1643 年,臺灣荷蘭東印度公司又提議廢除收入微薄的貿易許可證,改為將交易移至城內,並在市鎮內開設商店,達到隔離的效果。1644 年,隔離命令才被修正,改於虎尾壠、諸羅山、哆囉嘓和大武壠等地,容許六至十名唐人在此從事貿易,這個措施也成為村落承包制的前身。

村落承包制的實施,讓荷蘭東印度公司更力行於趕走居留於原住民村社的唐人,只是隨著與原住民交易的唐人減少,公平性的問題也浮現出來,獲得獨家承包權的唐商擁有壟斷權力,也容易造成壓低交易價格的情況,引起原住民的不滿。

1650 年 4 月,新措施就此誕生,針對贌商鹿製品收購,開放原住民在買賣上自由選擇買家,甚至可以避開贌商,帶到熱蘭遮市鎮出售;而贌商只能在其所授權的村社裡交易,以免搶奪其他贌商的生意。只是,這樣的制度持續調整中,即使到了 1656 年,荷蘭東印度公司進行普查時,仍有原住民抱怨有賤價出售的事情發生。

延伸閱讀:若即若離!荷蘭東印度公司治理下的唐人生活與習慣

三、如果婚姻又帶了些文化與信仰考量

早在荷治時期之前,唐人與原住民之間就有通婚的例子。荷蘭人來臺之後,隨著基督信仰進入原住民生活之中,通婚也出現了新的改變。進入荷治時期後,唐人未必信奉基督教,因此當被納入基督教生活體系的原住民與唐人的婚姻,生活上應該如何下去則成為問題。像是有一位住在大目降的年長唐人 Tiotouwa,他欲與一名基督教原住民女子結婚,雖然不確定是否在生活上曾經造成什麼困擾,但是 Tiotouwa 最終自願在當地牧師的監督下成為一名基督教徒,而荷蘭東印度公司臺灣議會與教會在 1644 年 9 月 9 日的決議中,同意他能夠繼續與該名原住民婦女生活在一起,並且規定類似情況的唐人與基督信仰原住民婦女成家,唐人都必須要在 1645 年初改信基督教,否則雙方必須分開。

這個案例也適用於未來想與基督教原住民女子結婚的唐人身上。但是根據 1655 至 1661 年的熱蘭遮堡洗禮登錄簿,沒有任何一名唐人改宗受洗,這項決議的成效與是否有實際執行,令人感到懷疑。

在非大員地區,教會與基督教的力量對於唐人與原住民的婚姻更是無法觸及。在 1645 年就有牧師報告唐人與原住民通婚的狀況:

可以看到該名唐人雖被荷蘭人視為非法居留於原住民村落的海盜,但卻受到當地原住民們的尊敬,並且雙方有著貿易與通婚的關係。甚至,有些荷蘭官員更認為唐人與原住民的交往並非全然的壞事。在北區(除了這一群的幾個海盜以外)還另有兩個海盜頭目滯留在那裡,(雖然他們已遭厄運)在北區仍受敬重,這不但是因為〔跟原住民〕有交易來往的關係,還因為是跟福爾摩沙婦女結婚的關係。

延伸閱讀:搬到驚滔駭浪的年代

.png)