要探求日治時期的臺灣何以仍然有刑求事件,讓我們先坐上時光機,回到更久遠前的清治時期。

在 1683 年至 1895 年期間,臺灣的法律體系與制度遵循著傳統的中國法文化運作。由於在傳統中國法下,被告自白是定罪科刑的必要證據,官府堂訊多將重心放在「如何促使被告認罪」上,從而發展出笞、杖、夾棍、夾指等「合法」的刑求方法,以及如何刑求的相關規定。

清朝官員汪輝祖曾在其著作《學治臆說》中留下謹慎刑求的審判心法,包括「要案更不宜刑求」、「非刑斷不可用」(註:不得使用非法刑具)、「輕則笞杖重則拶夾」等語。任職山西布政使的方大湜也在其著作《平平言》留下這段文字:「問刑衙門原准用刑,但不得濫用非刑。例載刑具只有夾棍、拶指、枷號、竹板、鐵鎖、杻鐐七項。其擰耳、跪鍊、壓膝、掌責等刑,亦准行用。」,換言之,只要在合理的條件下使用合法的刑具,刑求是可以使用的辦案手段。

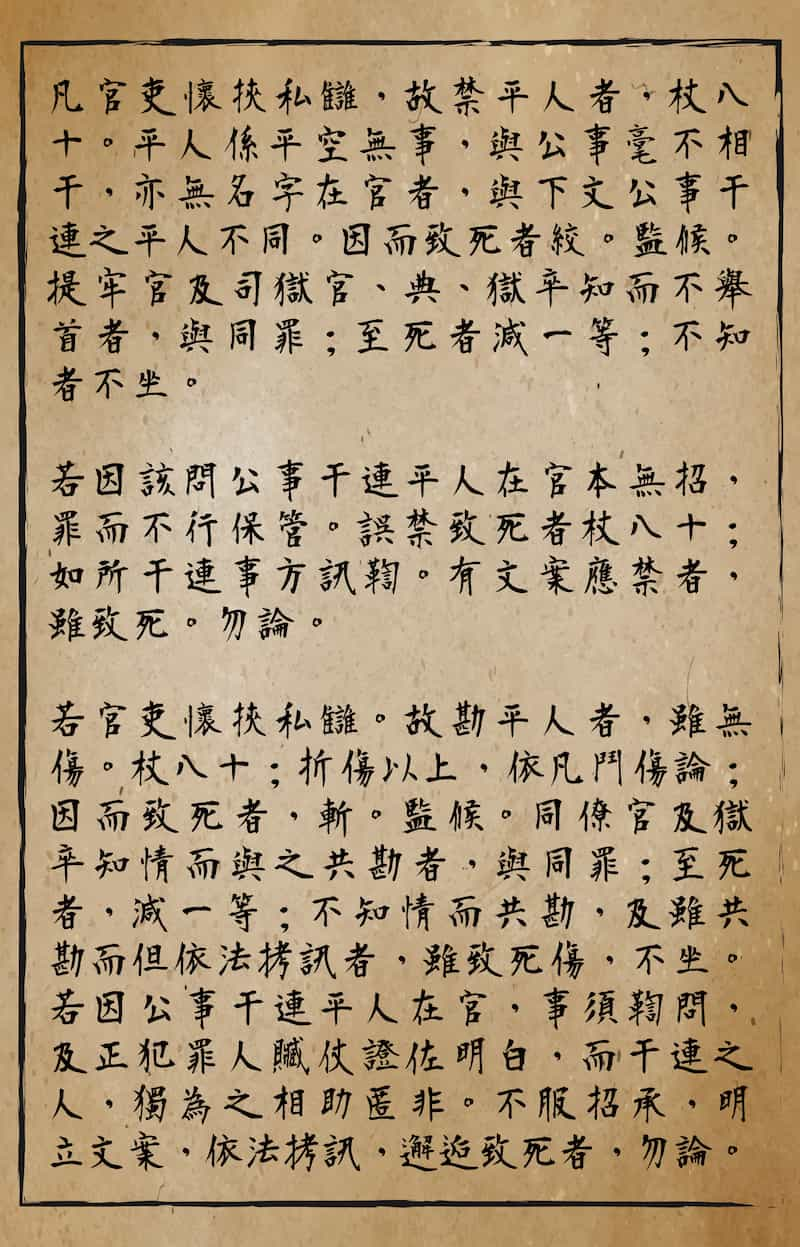

規範承審人員審判程序的《大清律例》「刑律,斷獄門」,其中有一條「故禁故勘平人」則是如此規定:

在這兩段不容易一望即知的文言文中,規範了兩種行為:「故禁平人」、「故勘平人」,「禁」與「勘」分別指「拘禁」與「審訊」的意思,「平人」又可分為無關之人與本案嫌疑人(指一般民眾)。白話文來說,如有官員故意拘禁、訊問與本案無關之人,官員將受處罰。學者認為,依現代刑法概念,本條規定是身分犯,唯有審訊人員、監獄管理人員可能涉犯本法,不過,在「故禁故勘平人」律的條文末段中,仍有幾條規範值得我們注意:

有文案應禁者,雖致死。勿論。

如果這個受拘押、訊問的「平人」確實涉案,那麼即便拘押、刑求甚至導致死亡,官員也不需論罪。在政府層級的律令之外,清代《欽定六部則例》、清代官吏所留下的著作:黃六鴻的《福慧全書》,以及汪輝祖的《學治臆說》、《佐治藥言》、《續佐治藥言》均有記錄著清代刑訊的運作。不服招承,明立文案,依法拷訊,邂逅致死者,勿論。

斷其腳筋、永遠鎖礅──淡新檔案中的被告處境

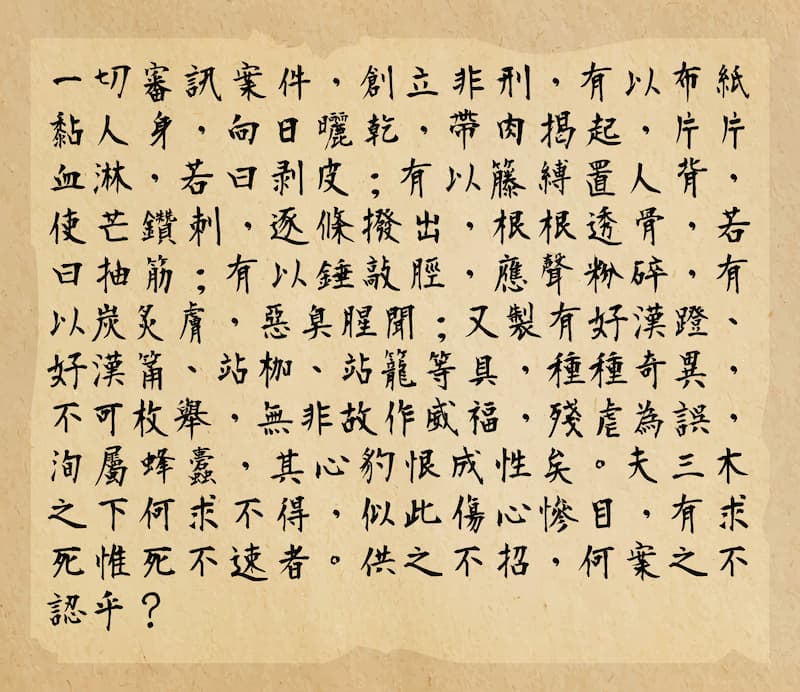

根據留存下來的「淡新檔案」資料,我們以關鍵字「刑求」搜尋,便可在「案號 31702」中看到一紙奏摺,內容為「通政使司張緒楷奏請通飭各直省州縣及問刑衙門審訊案件不准擅用私刑」,要求各衙門審訊不准善用私刑。這裡所指的私刑,是在「合法刑具」外,審訊人員對於被告的「非法」用刑:

雖然,這份奏摺並未言明禁止刑求,而是禁止官員使用「法定刑具」之外的方式給予私刑,但從官員的論述中,已可發現官員們有著需避免造成冤獄的思維。

在眾多清治臺灣所發生的案件資料庫中,我們也可從「案號 33307」這起案件的相關文書看到被告庭訊所面臨的待遇。

這起事件發生於 1866 年,提告人劉阿跌表示其胞弟遭人砍殺並搶走兩隻牛,經過一年的追查,1867 年 6 月 11 日,被告劉阿輝(劉得龍)遭逮送至衙門。第一次訊問時,劉阿輝表示未涉案,堂諭:「該犯劉得龍狡供不承,殊為可惡,著即重責發押從善所,再提覆訊。此諭。」劉阿輝也隨即遭到收押。兩個月後,時間來到 8 月 29 日,劉阿輝經覆訊,因仍然表示未涉案,當庭繼續遭收押,堂諭:「訊及劉阿輝著名兇惡,控案重疊,矢口不認,可惡已極。加銬,仍押從善所覆訊研訊確供合辦。此諭。」時間再來到 9 月 8 日,第三次應訊時,劉阿輝認罪,堂諭斷其雙腳腳筋,並堂諭永遠鎖礅,交總甲永遠示眾。

押人取供之外,甚至給予殘酷肉體刑罰,再永久鎖礅限制其自由,這是距今 150 年前的臺灣。

清朝官員對待劉阿輝的手段雖然慘忍,卻絕非特例。在延續千年的傳統中國法中,刑訊文化一直存在,即使在十九世紀末的最後一個朝代也不曾消失。直到 1895 年,臺灣迎來了歷史中相當重要的轉折點──統治臺灣的政權從清朝轉移至日本,隨著日本人的到來,西方法制也開始被引進,以「合法刑求取得被告自白」為辦案核心的傳統中國法文化,又會在近代法制的衝撞下,迎來什麼樣的改變呢?

日治時期的刑事法制

1895 年,清朝甲午戰敗,原屬於清領地的臺灣被割讓給了日本。政權更迭的期間,臺灣社會發起了許多大規模的武裝抗日運動,總督府為了迅速弭平動亂,便以軍事命令頒布了《臺灣住民刑罰令》(刑事實體法)、《臺灣住民治罪令》(刑事程序法),就這樣,臺灣有了第一部專門規定刑事訴訟程序的法典──即便這兩部法典中仍不乏許多帶有傳統中國法「治亂世用重典」的重罰威嚇思想,也並未引進西方近代化(Modernity)刑事訴訟制度,甚至法院、審判人員的組成仍承襲清治時期的集權軍事官衙色彩。

一年過去,大規模武裝抗日運動日漸式微,軍政時期落幕;然而,民政初期各地仍有游擊抗日勢力,日本帝國國會為了使總督府盡早穩定殖民地治安,便公布了法律第六十三號《關於應該在臺灣施行的法令之法律》(俗稱「六三法」),授權臺灣總督府得以「律令」形式發布法規,意即,總督府有權「因地制宜」決定臺灣是否依用日本內地實行之法規、亦有權額外訂立「殖民地特別法」。從此,臺灣成為日本帝國領域內的特別法域。

1898 年,總督府先頒布律令第八號《關於民事商事及刑事律令》,規定臺灣的刑事案件應依日本刑法審理;翌年的律令第八號《刑事訴訟法民事訴訟法及其附屬法律適用於本島人及清國人》,明文臺灣的刑事案件程序「依用」日本於1890年代制定的明治刑事訴訟法。而當時日本早在 1870年代末即明文廢除拷問刑訊制度、甚至於 1879 年將拷問行為以刑法職權濫用罪相繩,而明治刑事訴訟法也規定:「於裁判所,雖被告已自白其犯罪,仍非調查其他證據不可。」揭示了被告自白不得作為認定其有罪的唯一證據。行文至此,臺灣似乎依用了較具近代性的日本內地刑事法規範,一切看似都往人權保障的方向發展,拷問刑求事件何以在日治時期仍頻繁常見呢?

事實上,總督府決定依用內地法規範的原因並非日本法較具有近代性、也沒有當初日本明治維新以西方法為師改革的意圖,僅僅因為那是「統治者的法律」。對總督府來說,這般近代化的法規範可能造成殖民地治安維持上的不便利,妨礙了殖民地刑事制裁的簡易、迅速性,此時,六三法「因地制宜」的特性無疑為總督府開設了一個便利的後門──只要日本固有法規或清中國遺留下的法制有助於殖民地統治,無論是否已在日本內地廢除、是否違反近代西方法制之原則與價值,均可適用於臺灣。

也因此,在殖民利益取向的立法模式下,依用日本明治刑事訴訟法後不到一年的時間,總督府旋即創設了一連串的刑事程序法例外──

-

1899 年律令第九號《本島人及清國人犯罪預審相關律令》:

「檢察官關於本島人及清國人之犯罪,視其案件之輕重,‧‧‧‧‧‧得不經預審直接向法院提起公訴」、「罪跡顯著,毋需蒐集證據」等規定,使檢察官不受限於刑事訴訟法中關於重罪預審之規定,而得逕移審判。

-

1901 年律令第四號《關於刑事訴訟程序之律令》:

規定檢察官、警察必要時不必至犯罪現場檢查,得逕行處分;檢察官認必要時,得對「非現行犯」之案件逕行拘提搜索扣押羈押,毋庸法官保留;匪徒刑罰令事件得不強制辯護,速審速決等。

-

1905 年律令第十號《刑事訴訟特別手續》:

授權司法警察必要時不必臨檢,即得為搜索、扣押、羈押等強制處分,亦得代法官訊問證人,並規定,輕罪案件中被告自白得為唯一證據,「若依被告之自白,事實已甚明瞭,則再調查其他證據並無必要。」

這種與明治刑事訴訟法相悖的特別規定,在在顯示出總督府基於殖民便利,看中了傳統中國法強調自白在審判程序上「簡便、迅速」的價值,例外適用,並不關心規範一出會否引發刑求問題。

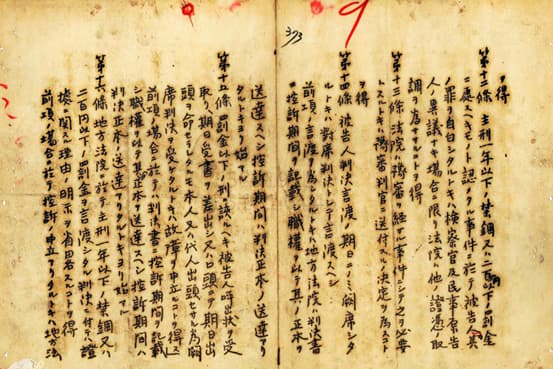

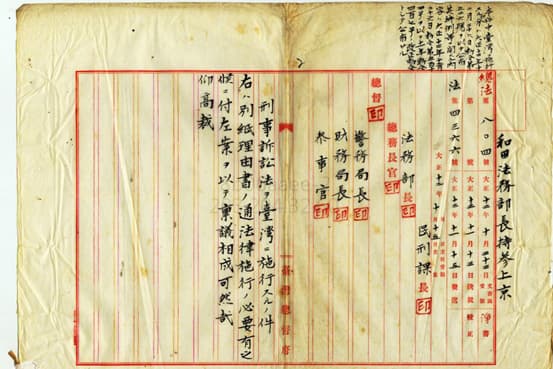

總督府於 1905 年頒布律令第十號《刑事訴訟特別手續》,藉由殖民地特別刑法修改依用日本明治刑事訴訟法的近代性。其中第12條規定「應處以主刑一年以下徒刑或二百元以下罰金之案件,於被告已有自白時,若檢察官及民事原告無異議,法院得不再為其他證據之調查。」(圖片來源:國史館臺灣文獻館,明治三十八年臺灣總督府公文類纂永久保存第三十七卷司法,典藏號 00001083008)

時間快轉至 1923 年 12 月,日本公佈施行新刑事訴訟法(下稱「大正刑事訴訟法」),強化了被告在刑事程序中的權利、也規定檢警為偵查與強制處分時應遵循正當法律程序,而當時的臺灣正值內地延長時期,依循將日本法規施行地域延長至臺的統治方針,總督府旋即於 1924 年 1 月 1 日頒布「施行勒令」,將日本大正刑事訴訟法實行於臺灣這塊殖民地上,並廢除 1905 年《刑事訴訟特別手續》中擴張檢察官、司法警察強制處分權限的相關條文;然而,總督府卻又以特例勒令頒布《有關施行於臺灣之法律的特例》讓《刑事訴訟特別手續》中擴張檢察官、司法警察強制處分權限的規定能夠借屍還魂,甚至又額外訂立《刑事訴訟法施行之特例》,規定「司法警察官依法訊問時,若認為有留置之必要,最遲應於七日之內移送檢察官。」授權警察有拘留七日問案之權力,拷問刑求情事便在此情況下繼續滋長。即便日本殖民方針改變,看似將臺灣視為內地的一部份,然而仍無法掩飾臺灣在總督府心中終究只是一塊殖民地的事實,以殖民地特別法架空日本內地法規的情形依然存在。

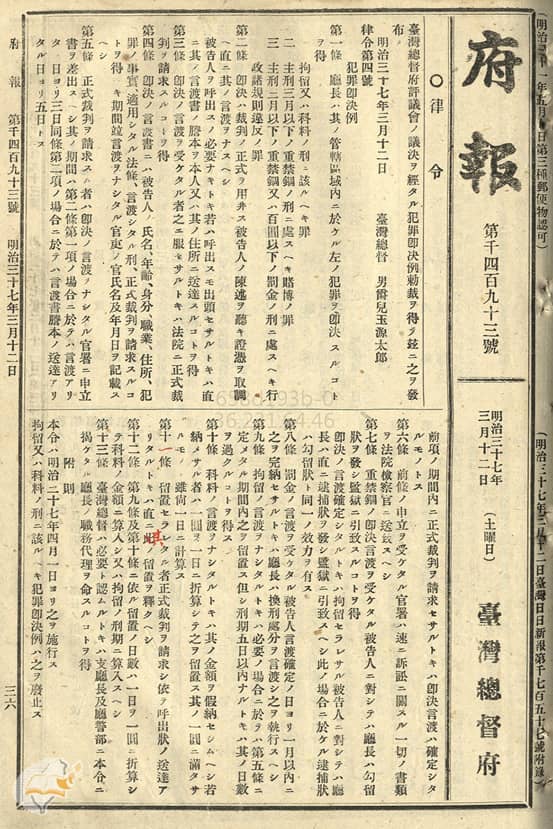

1923 年,日本內地頒布新(大正)刑事訴訟法,而內地延長政策下的臺灣也在翌年同步施行。然而,被告權益保護更加周全的新法卻依舊未能扭轉臺灣警察刑求拷問的往例。(圖片來源:國史館臺灣文獻館,自大正十二年至昭和四年刑事ニ關スル件,典藏號00011122001)

話雖如此,單單觀察刑事訴訟規定似乎仍不能完整解釋為何日治時期刑求拷問的現象如此普遍。我們仍需連同當時其他的刑事特別法與警察制度一同探究。

殖民政府的警察大人

時間回到 1896 年,隨著軍政時期結束,總督府本於日本內地採用警察制度維持治安的經驗,讓警察逐漸取代原本鎮壓、控制臺灣社會秩序的軍隊。於是,總督府在同年所設立之六三法「委任立法」的框架下,藉由訂立複數殖民地刑事特別法,逐漸羅織出嚴密、由警察擔任樞紐角色的刑事制裁與社會控制網絡。

為了擴大警察控管社會治安的實權,總督府首先透過律令第七號《該當拘留或科料刑之犯罪即決例》將日本的《違警罪即決例》移植至臺灣,警察得於部分輕微犯罪類型中訊問、調查證據,且毋庸經過法院正式裁判即有逕為宣判的權力;1904 年,律令第四號的《犯罪即決例》除進一步擴大警察犯罪即決適用的犯罪類型外,更搭配同年施行、恢復傳統中國法「笞刑」制度的律令第一號《罰金及笞刑處分例》,使得即決官署(大多為警察官署)宣告之笞刑,可逕由該官署執行,不必再由監獄執行。

綜上所述,「犯罪即決制度」賦予僅立於地方行政機關地位的警察官署一定的犯罪司法審判權,讓警察能一手包辦案件的偵查、審判,甚至代為執行笞刑,近代刑事訴訟法中審檢分立的控訴制度被視若無物。

1904 年 3 月 12 日,總督府以律令第四號發布《犯罪即決例》,賦予日治警察於特定刑事案件中有偵查、調查、訊問、定罪(審理)的權力。(圖片來源:國史館臺灣文獻館,明治37年3月臺灣總督府報,典藏號 0071011493a001)

警察除了擁有即決部分犯罪行為的司法審判與執行權,自 1898 年起陸續頒布的諸多法令,如《匪徒刑罰令》、《保甲條例》與《臺灣浮浪者取締規則》等規定,也不斷提高了警察在犯罪控制系統中的重要性。無論是被視為抗日者的「匪徒」,還是居無定所、無固定職業而有「妨害公安、擾亂風俗之虞」的「浮浪者」,都可能受到警方的嚴厲制裁。也因這些規範的構成要件模糊,留給執法者極大的主觀認定空間,讓警察官署除了對普通刑法中規範的犯罪類型有權介入以外,更能「不違反」罪刑法定原則地運用特別刑法將人民羅織入罪;甚能利用犯罪即決制度一手包辦偵查、審判與執行刑罰。

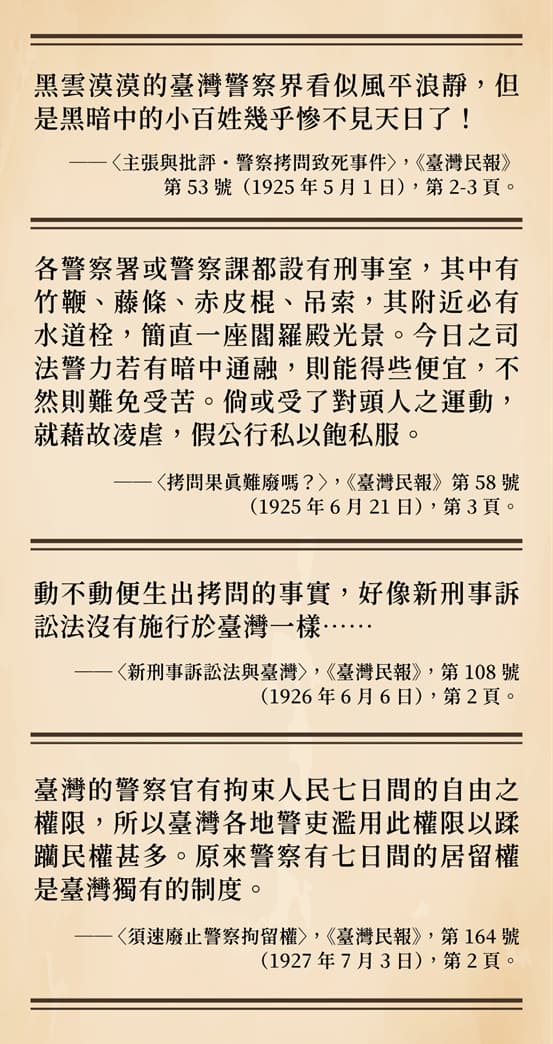

至此,一個由警察掌有控制實權,以殖民地特別刑法為經、犯罪即決制度與刑事訴訟法特別規定為緯的社會控制網絡就此成形,小至地方行政規則或一般犯罪、大至抗日匪徒,都屬於警察大人眼皮子底下的事,警察官署猶如清朝地方官衙父母官再現一般,包攬了行政與司法審判權,在刑事犯罪體系中舉足輕重。諸多史料均可顯示日治期間,警察恣意逮捕拷訊一般臺灣人、低階警察官員或「密探(類似線民)」,在偵查犯罪時向嫌疑人索要賄金,或以移送法辦恐嚇良民交付錢財,甚至是違法搜查訊問羈押等行為,在當時都非常常見。不過,法院對於警察違法偵查行為的態度十分寬容,甚有判決認為「(違法)搜查時經關係人簽名所做成的筆錄,並非絕對不得作為斷罪依據」,無非默許了警方以非法手段蒐證,以致擁有極大刑事制裁權力的警察官署時常出現「司法警察官於訊問犯罪嫌疑人時,必施加以暴行凌虐」的刑求拷問情事。

員警刑求遭判刑──臺中大屯警察拷問致死案件

1920 年代,日本殖民臺灣邁入第三個十年,臺灣島上開始出現一批接受新型教育,而擁有近代知識的新興知識分子,他們對日本殖民政府的批判中,便包括警方刑求的文化。然而,對一般百姓而言,他們對刑求抱持的想法或許更偏向恐懼,例如 1915 年發生的水返腳廳拷問致死事件,便在揭露警方施暴問題之餘,更加深了人民對權威的不信任與無力感,直到十年之後的林井案件,臺灣人始看見黑暗中的轉機。

1925 年 3 月,臺中大屯郡警察柳政榮在詢問賭博的非現行犯林井時,為了取得自白,以麻繩捆縛林井雙手,並使用米袋繞過後頸部,捆住肩膀與雙膝,迫使其頭部置於雙膝間、整個身體蜷縮至極為不適的狀態;過程中,林井表示呼吸困難,柳政榮卻並未理會,於後林井死亡,法醫解剖確定死因為窒息。

事件發生後,當局雖禁止任何討論,但是長期飽受警察任意刑求之苦的市民們群情激憤,將林井屍體放上擔架,擊鼓環繞市區遊行。對於林井在未有任何證據下,警察不辯虛實、強制拷問的行為,更引起大眾強烈指責。民意高漲下,當局不得不鄭重處理,在一個月後臺中地方法院開庭審理,儘管旁聽人數有限,仍吸引了兩千多人於庭外靜靜等待。

法庭上,律師辯稱柳政榮僅是熱心辦案,以為林井使詐,才會見其倒下仍不予鬆綁、施救。檢方立即駁斥,殘忍拷問與熱心職務不同。法官再詢問為何手法如此殘忍時,辯方更是荒謬地道:「林某曾說『自己既然沒有犯罪,就是任你拷問、投獄也都甘受』,所以想是本人志願,拷問也無妨。若不拷問,恐違反本人意思。」此等謬論連法官都忍不住駁斥:「哪有人自求拷問?這一定是後酷刑而說的。」而當法官再問及是否經常使用這般方法拷問時,柳政榮毫不諱言,答:「常用」。從審判中的訊問可窺見,不人道的拷問在當時臺灣警界有多麼盛行,乃至於柳政榮直言本應對其不利之陳述,不見虛心或愧疚表現。最後該名警察遭判刑四年。

本案雖然並非臺灣首次有警察因為刑求而遭到判刑,但當時因已有臺灣民報等媒體刊物,確實在臺灣人民與知識份子之間引起軒然大波,同時也讓警察拷問、強迫自白等問題浮上檯面。

在此之後,嚴重刑求顯著減少,但警察暴力並沒有就此消失,小型拷問如夾手指、抓腋下軟骨、巴掌、踐踏等仍觸目皆是,甚至亦發展出難以留下傷痕的方法,如香爐薰鼻孔、細紙弄耳朵,一天內長時間的訊問更是司空見慣。警察的種種作為,除了可迴避責任外,也在無形中關上林井案後才真正開啟的申冤大門。例如,若有人提起救濟,便找他本人或是親朋好友的麻煩、找個由頭課與罰金,若連一個理由都沒有時,就將人拘留在警局,三番五次施壓下,人民即使有心提起合法救濟,也不免打退堂鼓。

話雖如此,林井案仍為後人帶來正面影響,過往刑求事件往往是受害人與家屬自己吞下眼淚和不甘,但在本案之後,有更多警察違法執法案件被報導,甚至有機會進一步在法律上究責,根據兩則 1931 年的臺灣新民報報導,臺中一位警察拷問被告,讓被告受到重傷,後續透過庄長居中協調,代替警察道歉、商談和解金,由警方支付醫療費用。宜蘭地區也有兩位受到警察刑求認罪的被告,決定提起救濟。

同時,民間出現更多聲音,呼籲警方應依法辦案,並且使用科學方法而非倚靠自白,遭受暴行的人民也必須知道這是違背人道和法律的,不可因畏懼而忍耐,要敢於爭取自己的權益,因為林井案絕非個案,警察拷問亦非個人問題,而是當局規範的不完備所致。

禁止刑求的法律改革之路──未完待續

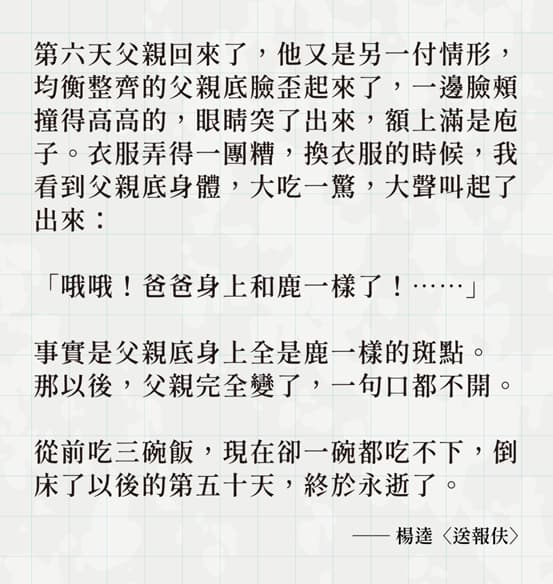

這段文字,出自日治文學家楊逵於 1934 年發表的作品《送報伕》,內容闡述日本製糖公司收購村莊土地,小說主角的父親因拒絕出售,被警部補打了一巴掌後當場被日本警察帶走,六天後回來,身上多出了如同鹿身上的斑點。這段劇情雖沒有任何警察的動作,字字不帶血,卻讓日治時期警方刑求人民的殘忍暴行頓時有了畫面。

這段文字,出自日治文學家楊逵於 1934 年發表的作品《送報伕》,內容闡述日本製糖公司收購村莊土地,小說主角的父親因拒絕出售,被警部補打了一巴掌後當場被日本警察帶走,六天後回來,身上多出了如同鹿身上的斑點。這段劇情雖沒有任何警察的動作,字字不帶血,卻讓日治時期警方刑求人民的殘忍暴行頓時有了畫面。

臺灣與現代刑事訴訟法相遇於日治初期 1899 年,禁止刑求,與傳統中國法截然不同的理念價值本應在那時逐步在臺灣實踐,然而,臺灣總督府卻本於殖民方便,提出許多有別於日本內地的特別法,擴張檢警職權,讓警察在輕罪事件擁有從案件調查到執行刑罰的權力。或也因為如此,儘管嚴刑逼供在法制上已屬非法,但在個別警察的運作層次上,刑求逼供、快速結案的實踐仍未能絕。

1925 年,法院判決刑求嫌疑人致死的員警有罪,無疑是日治時期推動廢止刑求的重要里程碑;然而,員警遭判有罪並未因而使刑求在臺灣絕跡,仍有出現警察刑求被告的新聞,而後進入戰爭時期,王泰升教授認為,戰事升高,警察人員甚至能無視法定程序逕行拘禁人民,刑求恐不減反增。

對於此刻書寫本文的我們而言,這期故事將在日治時期畫上暫時休止符,儘管我們知道,這條「禁止刑求逼問自白」的法律改革之路,之後還會發生許多無辜被告的血淚故事⋯⋯王迎先、蘇炳坤、江國慶、蘇建和、莊林勳、劉秉郎、鄭性澤、謝志宏。刑求如何逐漸從日治時期一路走向今日,而陰霾又是如何不時浮現,將是另一個值得我們探索與檢驗的故事。

邀請你一同:[支持平反]