關於西拉雅語系人群的形貌,雖然從不同的文字與圖像中,或能逐步凝聚一些具體的形象,然而,我們所見的文字描述或是圖像繪製,並無法直接盡信之,相關的史料都帶有製作者的主觀描述或描繪,往往依據其背後的文化背景,產生對原住民文化認識的偏頗與偏見,與實際情況則有一定落差。在本文之中,則希望透過相關敘述經由逐一分析,盡可能屏除作者偏頗之處,了解不同文字與圖像可信的程度,逐步拼湊一個西拉雅語系的人群樣貌。

故事 StoryStudio 插畫自繪

故事 StoryStudio 插畫自繪

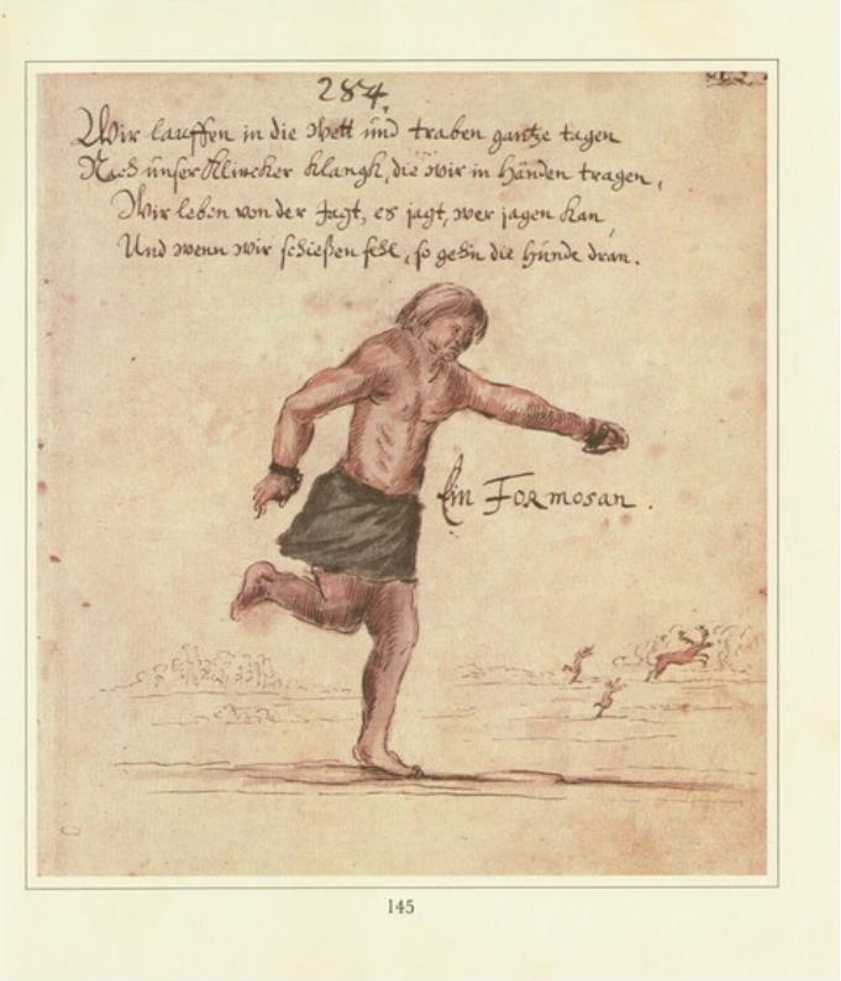

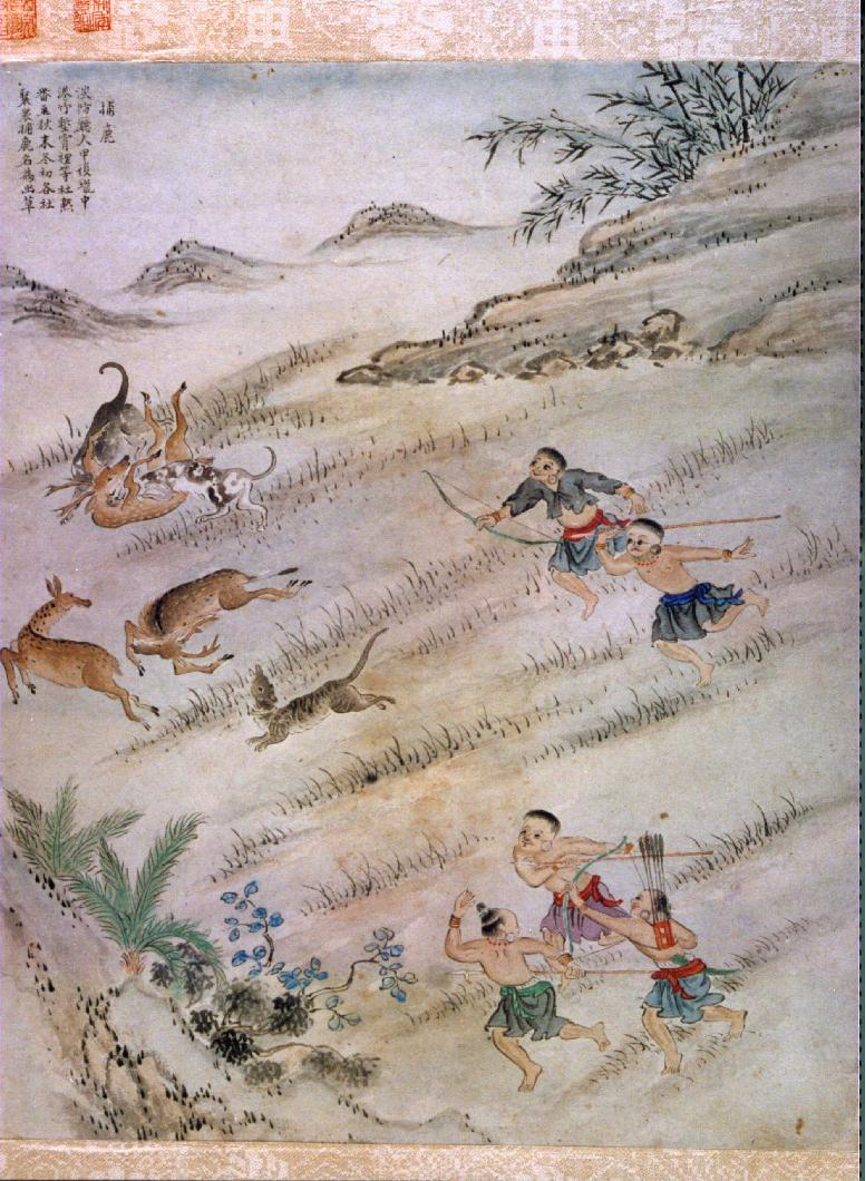

〈平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖〉、〈荷蘭人舉行地方會議圖〉兩張圖主要收於《東西印度驚奇旅行記》(Die Wundersamen Reisen des Caspar Schmalkalden nach West- und Ostindien 1642-1652),是荷蘭日耳曼籍傭兵、測量員司馬爾卡頓(Caspar Schmalkalden)來到東亞以文字與手繪記錄下他的所見所聞。

〈平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖〉中有段詩文寫道:「福爾摩沙人,我們整日在原野行走奔跑,靠近就會聽到我們繫在手上的小鈴鐺叮噹作響,我們以狩獵為生,只要可以就會外出狩獵,當我們出擊失手,狗兒即會撲向獵物。」述說著西拉雅原住民賽跑的傳統,內容也與《臺海使槎錄》中描述的「麻達」相似。

能夠符合甘治士描述中 17 歲以前頭髮不即耳,17 歲以後得以蓄髮,並且能夠追求異性,代表成年,也同時符合上述「麻達」也指未結婚的成年者的形象。《臺海使槎錄》所述中,可見短衣的穿著,略如前文分析,是否穿上短衣,則有時間、季節、喜好的問題,並非全數皆穿或全數不穿。

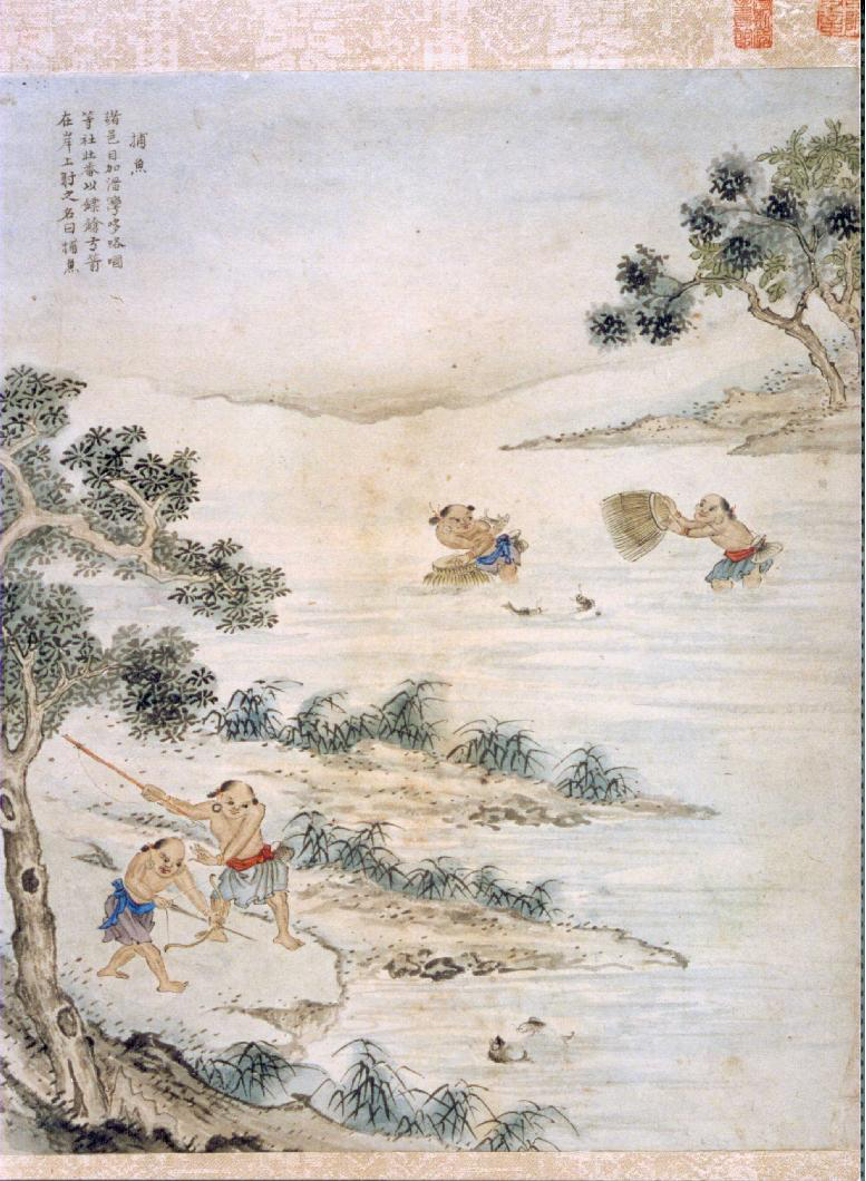

相較於上述〈平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖〉、〈荷蘭尤紐士牧師為蕭壠社人宣講及施洗圖〉是荷蘭統治時期歐洲人與唐人對原住民的直接描繪,《番社采風圖》則呈現清代 1745 年左右(乾隆十年)中國式畫風下的原住民形象。本書是巡視臺灣監察御史六十七使臺期間(西元1744─1747)命畫工繪製之原住民風俗圖。

〈捕魚〉描寫目加溜灣、哆咯嘓等社西拉雅原住民的兩種捕魚方式,一種用笱捕魚,一種用弓箭射魚。笱(koa),以竹編成桶狀,疏可過水,口闊腹長,頸部窄狹,裝有倒刺,魚蝦或螃蟹易入難出。捕、射所得的魚之刻投入繫在腰間的竹簍。

〈獵鹿〉則可見原住民以弓箭、長槍獵鹿,並且會有犬隻協助。就同〈平埔西拉雅原住民奔跑逐鹿圖〉施文所述:「我們以狩獵為生,只要可以就會外出狩獵,當我們出擊失手,狗兒即會撲向獵物。」另外,〈舂米〉不只可見捕鹿回來的男性原住民,也可見正在舂米的女性原住民。

在中央研究院歷史語言研究所收藏的《番社采風圖》中,其實還包括許多跟原住民生活有關的圖繪,像是婚禮現場、蓋房子等,不過其中對原住民描繪多有重複,因此就此作綜合的分析。以《番社采風圖》中所繪製的男性,就髮型而言,則不如荷蘭時期的諸圖繪多披髮,或是文獻中所述「蓄長髮如我們國家的婦女,但任其披垂,不結髮辮」、《巴達維亞城日記》:「婦女及男子均留長髮」,反而呈現短髮或有編髮,可能是在百年來,社會文化的轉變現象。

身高而言,在唐人筆法下的圖繪,則難以顯現西拉雅語系各社的男女身材情況,就如同唐人文獻中所留下的記錄都未曾描述到他們的身高一般。

反而,在荷蘭文獻中,時常注意到身高問題。像是 1623 年,荷蘭東印度公司派人至蕭壠社調查時,則回報「男人身高比荷蘭人平個高出一個頭和頸」;同樣在利邦上尉的觀察中也顯示:「這些人真奇怪,身材很高、肥胖,像個胖巨人;但女人個子很小,像八到十歲的小女孩。」甚至比較了原住民男性與女性的差別;在甘治士的觀察中,也有同一現象:「男人通常很高、很粗壯,事實上幾乎是巨人,⋯⋯相反地,女人很矮小,但非常豐滿健壯。」

杜正勝根據 G. J. R. Maat 對荷蘭萊頓(Leiden)彼得教堂(Pieter’s Church)墓園十七世紀下半葉和十八世紀人骨的研究,發現當時男子平均在 166.7 公分,搭配文獻所述,進而推斷西拉雅原住民身高皆 180 至 190 公分,只可惜未有明確證據證明此事,相較於此,西拉雅原住民女性可能身高皆在 150 公分左右,這一點略同於北部平埔族凱達格蘭的祖先十三行遺址中女性的身高 155公分左右,但十三行遺址中男性身高平均則在165公分左右。