.jpeg)

這份《一陽週報》發行的原因,是為了宣揚、介紹三民主義。楊逵在刊物封底清楚寫下,他辦報目的是「研究建國方晷、新建設指南針」。

.jpeg)

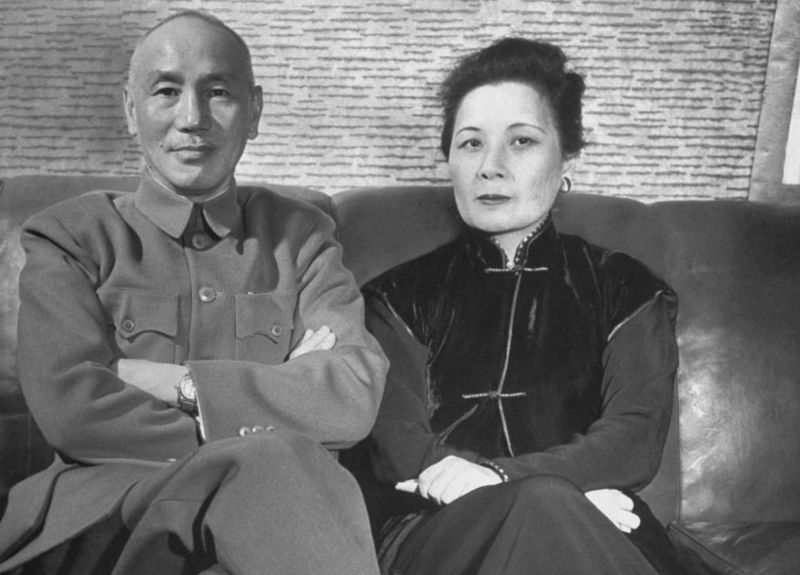

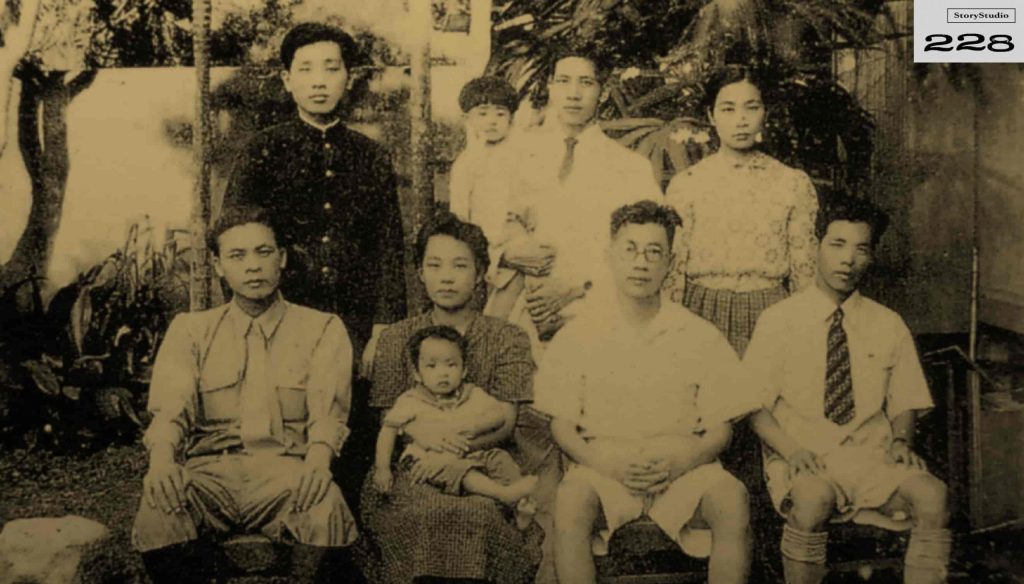

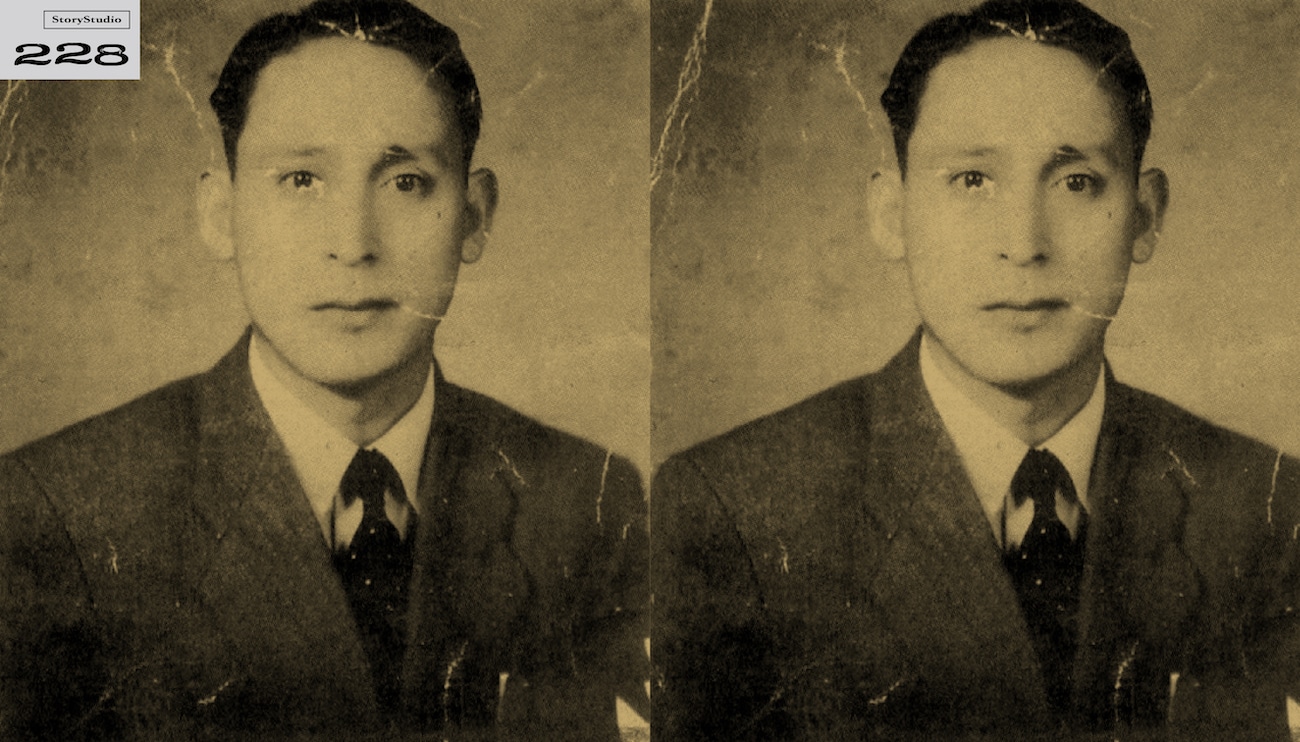

但還是有這麼一群天真爛漫的報人們,願意不惜巨資,只為了記錄下社會的現實,直指時代的荒謬。這群從日治時期便積極為臺人處境奮鬥的知識分子,在擺脫了殖民政府的宰制後,以為可以建立一個美好的新社會。

起初購買收音機時,吳新榮經過一番掙扎,最後還是用分期付款的方式,把這臺高級品帶回家。此後,吳新榮也宣告展開了「文明生活」……

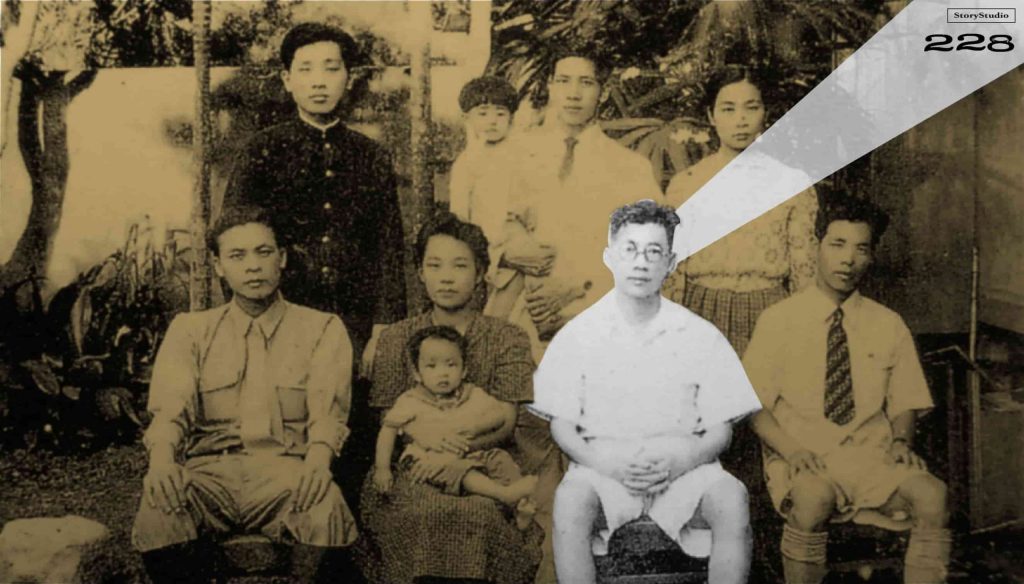

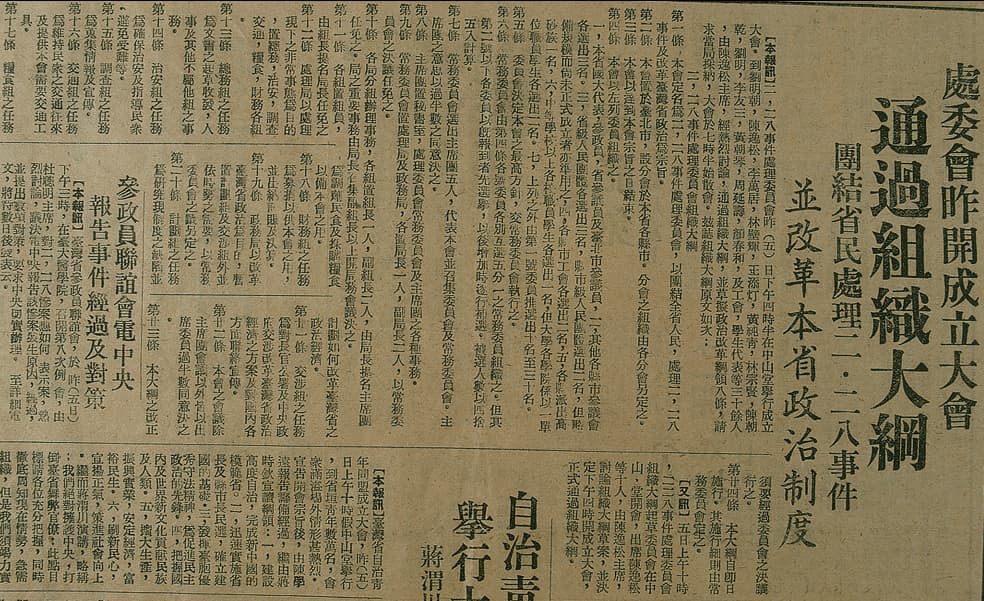

二二八事變後,參議員們接連被捕、入獄、失蹤,省參議會瀰漫著肅殺之氣,參議員們也越發沉默,各地參議會都出現出席率低落、辭任頻繁的情況……

當時的臺灣人們,透過疫情體現到了「臺灣」與「祖國」之間的差距,原來兩地不只語言、文化,在衛生環境與習慣上也有著極大的不同。

那真是一個只怕你無心向學,不怕你找不到地方學國語的年代。各地都興起學國語的狂潮,人們如飢似渴地閱讀所有可以弄到手的中文書報,並舉行各式各樣介紹祖國及對岸情勢的集會……

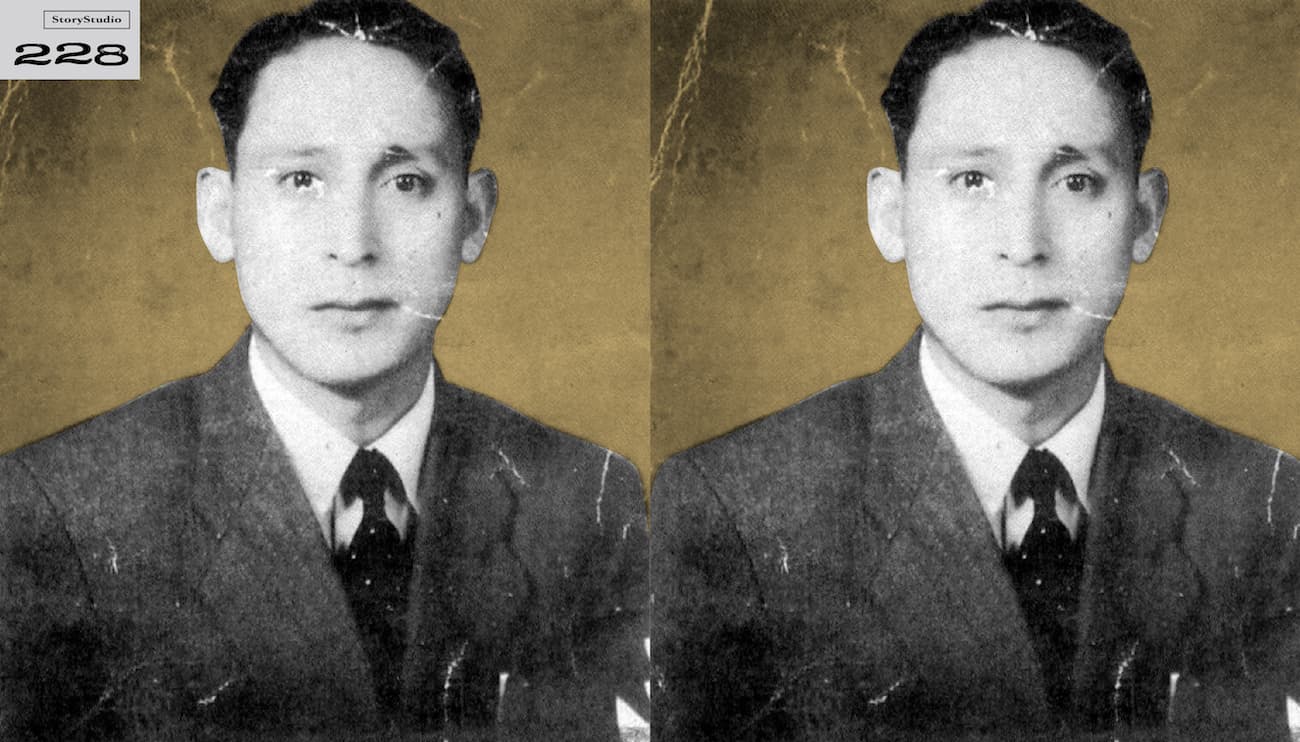

很長的日子裡,張文環將自己丟進了各種庶務之中,只要與文學無關,似乎就能讓他暫時忘卻那段難堪的往事,以及他「在那事件時慘遭殺害」的文壇朋友們。