1624 年 8 月 26 日,荷蘭東印度公司撤出明朝政府伸張主權的澎湖,轉往當時明朝政府所認為「國土以外」的臺灣設立貿易據點。

一、取得來自中國商品的方式

在荷蘭東印度公司遷往臺灣初期,荷-明雙方的貿易並不順利,首先在法律層面上,1620 及 30 年代初的雙方貿易仍然不合明朝的法律。其次,便依賴於在海上往來的海商,同時兩方的貿易在很大程度上也受限於這些海商。荷蘭東印度公司曾為此聯合明朝政府一同打擊海盜,也曾為了滿足海商而協助其攻擊明朝政府,只是都未達到效果。

像是荷蘭東印度公司曾和受明朝政府宣撫的鄭芝龍合作,清除了海商鍾斌的勢力,要換取在漳州貿易,但鄭芝龍的承諾並未有兌現。為了實現與中國地區通商,時任臺灣長官普特曼斯(Hans Putmans)則聯合海商劉香進攻中國沿海。最後,荷-劉聯軍與以鄭芝龍為首的明軍於料羅灣進行海戰,以荷蘭東印度公司戰敗告終。荷蘭東印度公司以武力打開中國地區貿易大門的希望,在普特曼斯戰敗後基本告終。

直到 1635 年,鄭芝龍幾乎消滅劉香,掌握東亞海上貿易的權力時,在鄭芝龍這位主事人對貿易的興趣驅使下,荷蘭東印度公司與中國的貿易漸趨穩定以致蓬勃發展。

可以說,雖然明朝政府在主權等考量下並不樂意與荷蘭東印度公司登上中國領土進行貿易,但在地方上,仍有如後來成為東亞海上霸權的鄭芝龍等人,則在統治鬆動下,派出一艘艘唐人商船前往臺灣,逐漸開啟荷蘭東印度公司與中國貿易的機會。

二、東亞海域上的唐人海商

從 1520 年代末期,福佬商人鄧獠(佬)結合新安商人(皖,徽商),吸引葡萄牙人在寧波(浙江東部)進行朝貢體制外的走私貿易開始,直到鄭芝龍初出茅廬的 17 世紀初期,當時的往來於東亞海域的唐人海商,大致可以分為三類:

江浙皖海商:像是以同為徽州歙縣的許棟、王直、徐海等人,以寧波、舟山群島為據點,進行走私貿易,主要活動於 16 世紀初期到 16 世紀中下旬。

筆者自繪杭州、舟山群島嶼福州沿海一帶地理圖。

閩廣海商:與江浙院海商同時期,因為晉江的泉州港淤塞的關係,使得主要以漳州海商崛起,因而貿易重心南移至漳州的月港(海澄)、廈門(中左所)。同時,當漳州商人受到官方追捕時,廣東海商也崛起,並多與這些福佬商人合流,像是福建漳州出身的洪迪珍、閩南端漳州詔安縣人的 吳平,與廣東饒平縣出身的張璉,都積極活動在 16 世紀初期到 16 世紀中下旬;之後,繼承吳平龐大勢力的手下曾一本在海南一帶席捲而來,至潮州就撫復叛,最終在雷州被擒;另外則是 潮州河渡門人 林道乾不接受曾一本招募而崛起,以及隨同林道乾一同入臺的林鳳等人,他們甚至以臺灣魍港為據點,主要活動於 16 世紀下旬。進入 17 世紀,則有李旦、顏思齊等人橫行於東亞海上。 安南安平海商:至於泉州商人,也可以分為安溪、同安、三邑(晉江、南安、惠安),其中以鄭芝龍為主的鄭氏家族形成三邑幫的南安安平海商集團最是統攝整個東亞海域的貿易,主要是在荷蘭東印度公司東來的 17 世紀初期時間,讓鄭芝龍崛起並逐步發展。

筆者自繪福建、廣東與臺灣沿海一帶地理圖。

劉香,一般稱為「香老」約活躍在 1620 年代末至 1630 年代初,海澄人,並主要在浙江溫州、廣東雷州一帶海域行動。

劉香於 1630 年代初逐漸坐大,並取得與鄭芝龍一拼的實力,雙方在 1632 年 10 月曾在福州一帶開戰,兩邊都受到損傷,而一度被抓獲的劉香向南逃去。對劉香的存在感到困擾的,不僅是鄭芝龍,亦有荷蘭東印度公司,因其影響了對中國貿易的穩定。然而,對時任臺灣長官普特曼斯而言,他更希望以武力使明朝政府答應通商,故在1633年與劉香合作,進攻廈門,如上文所言,荷蘭東印度公司與劉香聯軍敗予鄭芝龍部隊,但值得注意的是,據荷蘭東印度公司員工的報告所言,劉香部隊「背信棄義,見勢不妙,棄普特曼斯長官於不顧」,可見在情勢不對時,劉香很乾脆地放棄了自己的盟友,公司僅是一個可能的合作對象,不需以命相助。

荷蘭東印度公司與劉香的交鋒並不止於料羅灣一役,兩方於澎湖,甚至臺灣本島也曾有所交涉,乃至交戰。劉香於逃離料羅灣後,一度逃向南方,及後又佔據了澎湖,令荷蘭東印度公司與中國方面的貿易一度受阻,而劉香的存在也使荷蘭東印度公司與明朝政府的關係變得尷尬起來,因公司與明朝政府再度開始有關貿易的討論。因此,荷蘭東印度公司不單拒絕了劉香的求援及合作提議,更著令劉香離開澎湖。此舉則令劉香對荷蘭東印度公司感到不滿,而導致雙方圍繞大員的衝突。

於 1634 年 4 月 9 日,感到被荷蘭東印度公司背叛的劉香,率領 600 人襲擊大員的荷蘭東印度公司城堡。劉香的部眾於 4 月 9 日凌晨開始埋伏於城外,待月色消失後,架起雲梯對城堡進行突襲。劉香的攻勢造成兩名公司士兵陣亡、碉堡的損傷及火藥的損失。於荷蘭東印度公司使用火炮的還擊下,劉香很快便逃離,此為荷蘭東印度公司與劉香最後的交鋒,而劉香在 1635 年因敗予鄭芝龍而亡。

四、亦敵亦友,亦是最穩固的貿易「夥伴」

鄭芝龍原為李旦的手下,在 1625 年,李旦死後,鄭芝龍接收了其在臺灣方面的產業、部下,並在短時間內崛起。鄭芝龍於福建沿海活動,逐步壯大勢力,期間侵略閩南、廣東等地,曾對抗巡撫朱一馮等人。由於明朝政府內部的社會動盪,加上鄭芝龍自身具有相當實力,明朝政府決定向鄭芝龍招手。對鄭芝龍而言,當時海上則尚有其他勢力存在,如李魁奇、鍾斌等人,故借助明朝政府的力量以鏟除其他勢力,並壟斷海上貿易,則成了一個相當吸引的選項,而他亦在1628年年底接受招撫,官拜遊擊,任務為綏靖海上的海盜,此後也逐漸成為了明朝政府海上事務的重要代表。

在鄭芝龍尚未受撫之時,荷蘭東印度公司便曾與其發生武裝衝突。臺灣長官韋特曾在 1627 年 10 月與明朝政府合作,攻擊當時仍為「海賊」的鄭芝龍,並以荷蘭東印度公司落敗為果結束是次衝突。

在鄭芝龍受撫後,荷蘭東印度公司與鄭芝龍的交流仍然持續,在 1630 年,鄭芝龍與荷蘭東印度公司合作,以明朝政府代表的身份,逐步消滅了海商李魁奇。荷蘭東印度公司與鄭芝龍最大衝突在於1633年的料羅灣戰役,時任臺灣長官普特曼斯與海商劉香聯手,襲擊廈門,導致明、荷兩方在料羅灣進行海戰,而荷蘭東印度公司再度落敗。

荷蘭東印度公司於料羅灣海戰失利後,又再與鄭芝龍合作。荷蘭東印度公司以商人林亨萬(Hambuan)為中間人,持續以賄賂、合作等方式,和掌控了福建沿海的鄭芝龍協作,才得以與中國商人進行貿易。

鄭芝龍基於自己的利益而與荷蘭東印度公司進行協作,雙方的關係多次出現變化,合作與對抗只根據當時的情況及將來的目標,為一種充滿流動與利益至上的實務關係。鄭芝龍為官的經歷並無令他成為明朝政府旗下唯命是從的官員,而是利用官方的身份,享受著獨立性,而按自身的利益行動。作為半官半商的鄭芝龍如是,長久在野的劉香亦保持相似的行為模式,最後卻有著與鄭芝龍相異的結局。

五、生意觸及武士之鄉

荷蘭東印度公司與日本政府的正式接觸始於 1609 年,荷蘭東印度公司以答謝日本政府救助一批在 1600 年因船難而滯留當地的船員為由,拜訪當時主政的德川幕府,並成功取得貿易許可。隨後,荷蘭東印度公司則在九州的平戶設商館,並在幕府於 1635 年實施鎖國令後,遷往長崎的出島,且只能在當地活動。這段貿易關係維持至 1795 年,達約二百年之久,最後因荷蘭東印度公司的財務問題而結束,而荷蘭東印度公司也在不久的時間後,於 1799 年正式解散。

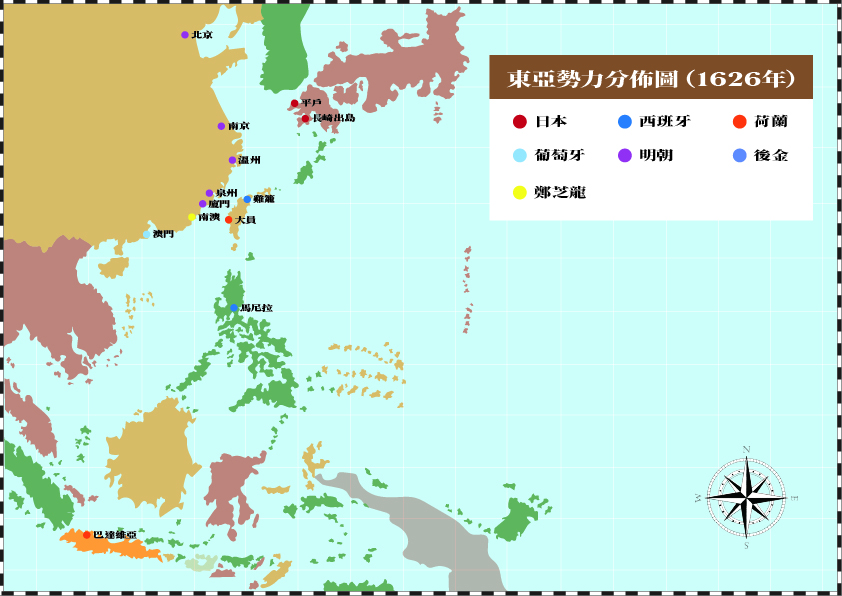

東亞勢力分佈圖(1626)

從時間的長度來看,荷蘭東印度公司與日本似乎有著長久而良好的關係,但從兩者的互動方式來看,卻是充滿起伏,像是荷蘭東印度公司總會視德川幕府為一個專橫的政權,但也在衝突中逐漸建立一套有著特定條件、限制的互動方式,而確立為一種較為恆久的狀態。

1624 年,荷蘭東印度公司佔據大員後,利用臺灣作為經營中日轉口貿易的據點,希望通過貿易獲取日本豐富的貴金屬。但荷蘭東印度公司佔領臺灣,不僅驚動了老對手西班牙,也同樣影響到前往臺灣貿易的日本商人。由於荷蘭東印度公司主張對臺灣擁有主權,故而對外來船隻擁有管轄權,又因此可施行貿易上的限制,並要求前往大員的商人支付稅金,由此則自然引起日本商人及江戶官員的不滿,並為公司與日本的衝突埋下伏筆。1625 年,臺灣長官宋克,對當時來臺的兩艘船隻課 10%的稅項,而末次平藏則為其船主。多年來都能在臺灣自由貿易的末次平藏,自然認為宋克沒課稅的理由。作為回應,宋克則沒收了末次平藏 900 公斤生絲,以此則令雙方的不滿逐漸升溫。

1626 年,濱田彌兵衛率領船隻前來臺灣,希望取得此前從福建商人訂購的生絲,但福建商人卻因海盜問題而未有前來。濱田彌兵衛固不能坐視貨物與時間流逝,因而打算前往中國回收這批生絲。然而,第二任臺灣長官德·韋特(Gerard Frederikszoon de With)則限制濱田彌兵衛的行動,因不欲中國官方會受到日本的武裝船隻的刺激,故僅容許其以較小及裝備不精良的船隻行動。

滯留在臺的濱田彌兵衛招募了 16 名新港社男子,將其帶往日本。末次平藏得到如此堪用的機會後,便將一行 16 人妝點為使節,又代為準備禮物,待就緒後便宣稱為臺灣領主,以求晉見將軍,並報告公司在臺的各種「惡行」,以向德川幕府求援。幕府未有行動,卻引起荷蘭東印度公司的緊張。

1627 年 6 月,一艘載著公司方的外交使節團,帶同文書、禮物,前往日本希望解決與日本的貿易危機,此時納茨仍未正式上任為臺灣長官,而這個外交行動則為他上任前的首項工作,而納茨則滿懷自信的赴日。而這次的文書,卻是以巴達維亞總督之名發出,由此則推翻過去建立的外交架構,形成不對等的溝通關係,加諸納茨失敗的外交手段,使得幕府並不承認納茨使節團的身份,而拒絕接見之,並將其驅逐。

當 1628 年春天,濱田彌兵衛再度來臺,前往臺灣上任為長官的納茨,便扣留、搜查對方的船隻,亦將隨船返臺的 16 名新港社民逮捕。最後,濱田彌兵衛終被釋放,而他亦隨即帶同人馬,前往納茨的官邸,要求會見對方。納茨卻不知為何,選擇在沒有任何衛兵,僅有一位通譯及自己的兒子之情況下,接見了這來意明顯不善的日本商人。不出所料,濱田彌兵衛在會晤之時,以刀架在納茨的脖子,並由同行者以長布綁起其手、腳,利落地綁架了這位臺灣長官,而通譯和納茨之子亦一同被扣留。

濱田彌兵衛討人圖,日本時代繪製。

最終,臺灣評議會同意濱田彌兵衛取回在 1626 年的損失,並且全身而退離臺回日作結,濱田彌兵衛在這場衝突中大獲全勝。更嚴重的是,幕府認為,公司在「濱田彌兵衛事件」中,侵犯了幕府的權威,濱田彌兵衛的商船為朱印船,將其扣留則是不尊重幕府。為此,幕府中止了與荷蘭東印度公司的貿易。

巴達維亞不得不,將尚未被審判的納茨引渡至日本,並稱可讓日本方面無條件、無限制地,任意處理這位在其眼中為「主犯」的前任臺灣長官幕府亦感受到了公司的誠意,很快便讓步、接受,並恢復貿易。納茨則是在 1636 年被幕府遣返。

雖然恢復了貿易,但是並不繁盛,甚至遭受了鄭芝龍直接將絲織品運往長崎的威脅。荷蘭東印度公司也嘗試在臺灣本地尋找生絲以外的貿易品,另辟他徑,而臺灣鹿皮則成為了對日貿易的重要商品。在鹿皮之外,也有少量砂糖在特定情況,如輸往歐洲的糖價下跌時,被輸往日本。

再加上「島原之亂」後,日本幕府一連串對外禁令,唯有荷蘭東印度公司軍隊於事件中支援幕府軍鎮壓反抗者,因而不在禁令之列,讓往後荷蘭東印度公司持續維持與日本的貿易關係。

荷蘭東印度公司在臺灣的 38 年時光中,與不同的勢力時而合作、時而對抗。臺灣成為了歐洲戰爭的一部分,為公司漂亮地打敗西班牙的其中一個戰場。然而,臺灣也提供了公司在外交、貿易上,如何被亞洲勢力制衡的案例。這些交流將遠在東亞海洋之中的臺灣,拉進了 16、17 世紀的世界史、歐洲史、東亞史中。

.png)

.png)

.jpg)