本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出

荷蘭共和國(De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,或稱「尼德蘭七省聯合共和國」、「聯省共和國」)是由七個具有獨立自主權的省份聯合組成的邦聯,這些省原本都屬於西班牙哈布斯堡政權所統治,16 世紀末,為了反抗哈布斯堡政權的中央集權統治,因而爆發長達八十年的戰爭(1568-1648),並且這七個省脫離了哈布斯堡政權,宣佈獨立。

荷蘭共和國為了突破西班牙的經濟封鎖,也開始嘗試加入亞洲的香料海上貿易,不讓葡萄牙、西班牙等國專美於前,展現豐沛的商業活力。這可以說是荷蘭東印度公司出現的背景。

一、荷蘭東印度公司誕生於壟斷!

1595 年,荷蘭商人德郝特曼兄弟(Cornelis & Frederik de Houtman)首次東進,雖然損失慘重,但仍從中收獲了足以讓商人、投資者繼續前往亞洲的利益,致使不同貿易公司一家一家成立,產生了激烈的競爭。荷蘭共和國將這些互相敵對的公司董事邀集於一室,召開了一場大會,目的是要約束不受限制的競爭關係,最終,統合成荷蘭聯合東印度公司(下稱荷蘭東印度公司,Vereenigde Oost-Indische Compagnie,簡稱 VOC)。

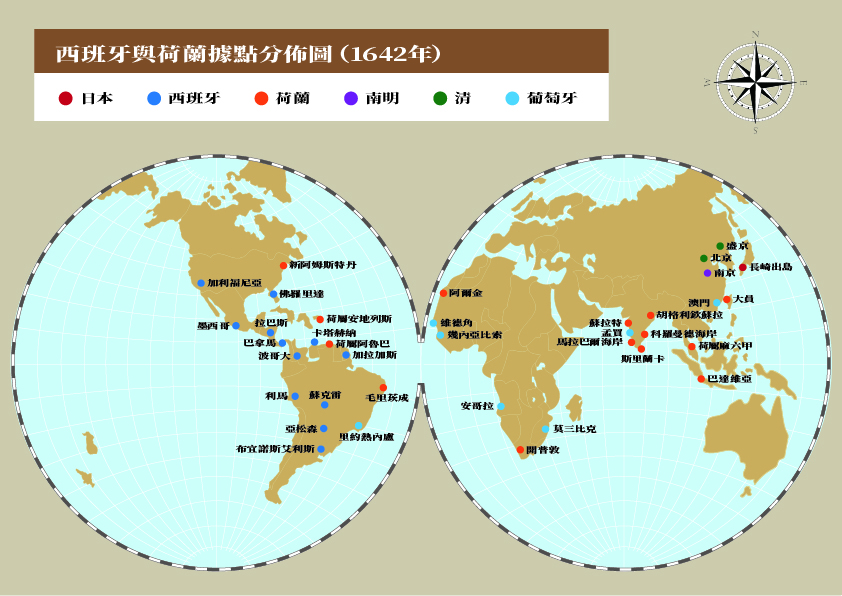

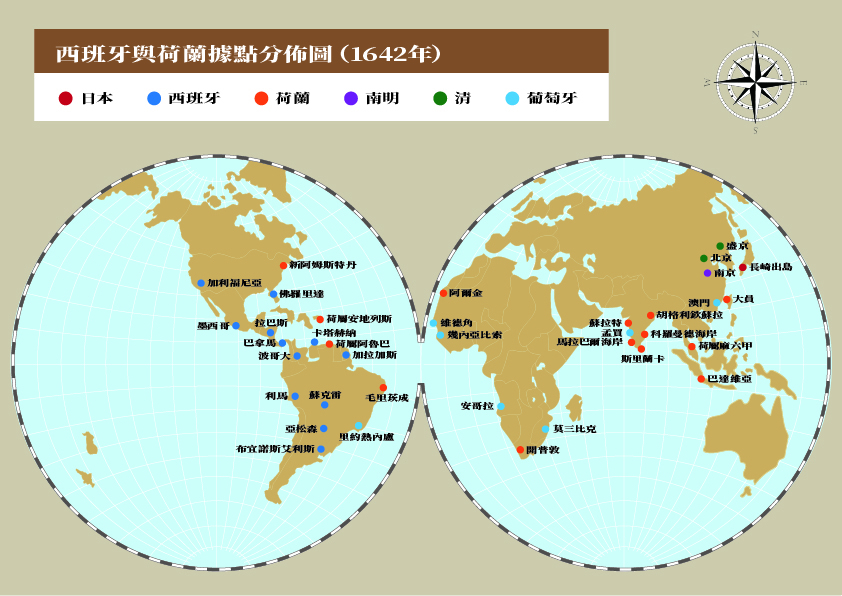

荷蘭東印度公司,在荷蘭共和國內阿姆斯特丹(Amsterdam)建立東印度公司大樓(Oost-Indisch Huis)做為總部,內有「十七人董事會」(Heeren 17)做為最高的決策機構。荷蘭東印度公司向海外經營貿易,壟斷從荷蘭到好望角以東的船運貿易,並且持續擴張貿易與勢力範圍,開始觸及亞洲,包括印尼、印度、錫蘭、阿拉伯半島等地,1619 年之後,更以巴達維亞(Batavia)做為新總部,是亞洲活動的指揮中心。他們在各地設立商館,由商館長官決定對地方貿易的細節,而 1609 年起,設立總督,總管所有亞洲貿易的事務,這位總督從1619 年開始就在巴達維亞辦公。

二、只求貿易的門票:荷蘭東印度公司與明朝政府的交手

於 1601 年,代表阿姆斯特丹老牌公司(de Oude Compagnie)的商人范聶克(Jacob Cornelius van Neck)率領著船隊輾轉從荷蘭、摩鹿加群島等地抵達澳門,向當地官員表達了與中國通商的希望,然而在中國的海禁政策、朝貢體系以及先來到亞洲的葡萄牙人阻撓,最終貿易請求以失敗告終。.jpg)

(Source: wikimedia。 )

不過,韋麻郎與明朝政府的交涉仍以失敗告終。在明朝廷內部,明神宗接受了福建巡撫徐學聚表達對荷蘭通商憂慮的奏章,認為海防與賦稅會因此造成嚴重問題,所以拒絕了荷蘭東印度公司的通商請求。朝廷派遣兩年前到臺灣大破倭寇的沈有容帶軍前往澎湖勸喻韋麻郎離去,韋麻郎終在同年 12 月率領船隊離開澎湖,因而明朝廷為此事提升沈有容官職,並且立下「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」的石碑。

1622 年,荷蘭東印度公司派出雷爾生(Cornelis Reyersen)作為艦隊司令,希望攻佔由葡萄牙人控制的澳門,但雷爾生行動失敗,故依照巴達維亞方面的指令,轉而再次佔據澎湖。

雷爾生在佔領澎湖後,便寄信予福建方面官員,要求福建巡撫商周祚要求進行通商,但依然被明朝政府拒絕。1622 年 10 月,雷爾生便派出八艘艦船進攻廈門。二個月後,雙方便進行交涉。明朝政府促請荷蘭方離開澎湖,在中國統治的地方外尋找合適地點作貿易據點。荷蘭東印度公司方面,則是一邊佔領著澎湖,一邊與明朝政府談判。在 1623 年中,新任的福建巡撫南居益上任,準備以武力將荷蘭東印度公司趕離澎湖,即便有福建商民說情,南居益鐵了心,用計誘使荷蘭東印度公司使者前往廈門商談,實則囚禁荷蘭代表團。從此刻開始,雙方便進入了武裝衝突的階段,荷蘭東印度公司逐漸失利,明軍則是在 1624 年 2 月登陸澎湖。

1624 年 8 月 3 日,荷蘭東印度公司派出代表宋克(Martinus Sonck)從巴達維亞率軍抵達澎湖,接替雷爾生,繼續進行談判。相較於雷爾生,宋克並不希望延長戰事,因此開始著手撤離澎湖,而此時華商重要的代表、唐人甲必丹李旦接受雙方的委託,作為談判的中間人。

李旦,是在 1604 年受到日本當局任命,在日本長崎這個重要的樞紐,以「日本長崎、平戶及其他地區所有唐人」的首領——唐人甲必丹,負責在唐商與長崎當局之間居中協調。李旦在任期間,正是唐人社群在日本影響力達到巔峰的時刻,同時唐人也涉入各式各樣的商業網絡,範圍不僅及於中國,也延伸到東南亞各地的轉口港,這使得聲望極高的李旦有機會受到委託。

最後,在李旦的斡旋下,明朝政府與荷蘭東印度公司達成協定,荷蘭東印度公司退離澎湖,可在臺灣進行貿易。1624 年 8 月 26 日,荷蘭東印度公司撤出明朝政府伸張主權的澎湖,轉往當時明朝政府所認為「國土以外」的臺灣。

延伸閱讀:【臺灣通史】從馬尼拉逃逸,斡旋在英國、荷蘭與明朝間的海上霸權:李旦的海商人生

三、80 年戰爭的延伸:西班牙與荷蘭的亞洲衝突

相較於 16 世紀末才開始從歐洲前往亞洲追逐財富的荷蘭,葡萄牙、西班牙的遠航之旅早在 15 世紀便已開展,並且佔據航線上許多重要的貿易節點,搶佔了東亞貿易的先機,因而在荷蘭開始向東亞航行時,成為荷蘭的主要競爭對手。葡萄牙為最先行航向亞洲者,其於 15 世紀初向著亞洲航行,通過南非、東非,終在 1498 年到達印度,成功從歐洲抵達亞洲,並接續了阿拉伯人、南洋唐商等不同群體多年來建立的航海路線。

葡萄牙人並沒有滿足於停留在印度等地,在 16 世紀初持續航向更遙遠的東方,希望與明政府進行貿易。被稱為佛朗機人的葡萄牙人,與明朝政府展開了為期數十年,圍繞著貿易、開港而生的不同衝突與合作,遊走於雙嶼港、月港等地,最終於 1553 年起在澳門落腳。

同樣位於伊比利亞半島的西班牙,則是先向著西方前進,晚於葡萄牙不少才抵達亞洲。西班牙前往亞洲的探險以 15 世紀末,伊莎貝拉女王(Isabel I la Católica)授意、支持哥倫布(Cristóbal Colón)尋找新航線為始,但哥倫布沒有找到前往印度的航路,而是到達了美洲。在隨後的 16 世紀中,西班牙持續於美洲各地殖民,其中則包括了墨西哥、秘魯、美國南部等地。

西班牙為了找到通往亞洲航路而進行的冒險並沒有停止,在 1519 年,麥哲倫(Fernão de Magalhães)從美洲啟航,船隊終在 1521 年抵達菲律賓,並在 1522 年返抵西班牙,期間付出了極大的人命、財產代價,包括了麥哲倫本人的性命。

又因為天氣、葡萄牙人的阻撓等原因,西班牙人至 1565 年才開始在宿霧建立較為長期的落腳點,並以此為起點,建立西班牙在東方的勢力。西班牙人持續在菲律賓擴張,於 1571 年在馬尼拉(Maynilà)建立首個歐洲在東方世界的殖民城市。

延伸閱讀:曾經遍及全球的西班牙帝國,如何崛起?為何衰落?

至 16 世紀末、17 世紀初,荷蘭才終於從歐洲來航,抵達亞洲。荷蘭自始以荷蘭東印度公司為主體,參與到亞洲的貿易之中,而荷蘭不僅追逐香料等各種貨物,亦將荷蘭從西班牙獨立的戰爭延伸至亞洲。

荷蘭東印度公司公司為擴張貿易範圍,亦為抗擊獨立戰爭中的對手,即西班牙與其聯盟中的另一員葡萄牙,多次襲擊位於馬六甲、澳門、安汶等地的葡萄牙人控制地區。西班牙作為葡萄牙人的盟友,也向荷蘭東印度公司做出反擊,如在 1606 年,西班牙的總督阿庫尼亞(Pedro Bravo de Acuña)攻擊位於印尼的德那第(Ternate)荷蘭要塞。之後,荷蘭東印度公司與西班牙的對抗在亞洲進一步激化,荷蘭東印度公司開始周期性的封鎖馬尼拉。

不同於歐洲方面荷蘭與西班牙的停戰協議,荷蘭東印度公司與西班牙的對抗並未停止。公司在 1609 年首次封鎖馬尼拉,嘗試壓制對方的貿易,侵擾西班牙與中國、日本等地的貿易,至 1619 年曾進行六次封鎖行動,期間雙方多次交戰。時間推演至 1620 年代,荷蘭東印度公司對馬尼拉的封鎖仍然持續,臺灣也開始出現在這場衝突之中。

為了應對荷蘭東印度公司的封鎖,於 1619 年,西班牙方的馬丁略會士(Bartolomé Martínez)提出利用臺灣的建議。馬丁略指出,西班牙可以在臺灣建立據點,一來取其對中國貿易較為方便,亦可作為防禦據點,應對在這個水域出現的荷蘭東印度公司船隻,防止其攻擊中國的船隻,以及對抗周期性的封鎖,但馬丁略的建議卻沒有被即時採納。直至 1624 年,荷蘭東印度公司從澎湖遷至臺灣,並在大員建立起據點後,西班牙才再次意識至臺灣在東亞水域的重要性,而荷蘭東印度公司與西班牙圍繞著臺灣的衝突也就此開展。

面對荷蘭東印度公司在大員建立據點之舉,西班牙也開始著手在臺灣設立據點,選擇了臺灣北部的雞籠為根據地。從其佔領雞籠的 1626 年起,西班牙便開始在當地建設聖薩爾瓦多城(Fort San Salvador),花費十多年才得以建成。這座城成為西班牙統治雞籠的中心,並附有護退堡、看守堡與桶方堡,亦建有聖多明哥(San Domingo)城,只是後者在 1636 年被拆。聖薩爾瓦多城的建造,象徵著西班牙開始在臺灣活動,也代表著臺灣被納入歐洲的戰爭之中。

西班牙於 1626 年首度進攻大員,約有 1500 人從呂宋(Luzon)出發,航向大員,但因為暴風的關係,艦隊被分散,大量船隻根本未能完成航程,雖有少量抵達臺灣,只是也無力進攻大員,僅是到達了雞籠協助建造堡壘而已。

西班牙第二度進攻大員,則是待至一年後的 1627 年 8 月。這次西班牙人的艦隊同樣從呂宋方面出發,但先到雞籠為當地駐軍補給、提供堡壘的建材,然後就南下進攻大員,只是因著不同原因(如船難等),這次的進攻也沒有成功。

荷蘭東印度公司於 1629 年,首度以偵察為由對雞籠展開行動。時任臺灣長官納茨(Pieter Nuyts)於 1629 年 8 月中,率領以快艇盾不黑號(Domburch)為首的艦隊,從大員往北偵察聖多明哥堡壘。這次偵察活動可謂不太完美的成功,僅以「偵察」的角度而言,盾不黑號顯然提供了足夠的資訊,用以繪製北臺灣的西班牙勢力區地圖,但盾不黑號卻未能全身而退。盾不黑號偵察艦隊在靠近西班牙人的堡壘時,遭到對方以大炮攻擊,造成傷亡。荷蘭東印度公司在這次偵察活動遭逢損失後,就有近十年未再進犯西班牙的勢力範圍,兩者的軍事對抗暫告一段落。

延伸閱讀:被妖魔化的噶瑪蘭人:荷蘭東印度公司對臺灣原住民的治理手段

.jpg)

四、荷蘭與西班牙最後衝突在臺灣

經歷約十年之久的和平後,荷蘭東印度公司於 1641 年再度進攻雞籠,9 月,荷蘭東印度公司以看守堡為目標發動攻勢,這次的交鋒並沒有引來大規模的軍事衝突,而以荷蘭東印度公司方的失敗告終,但也揭開了雞籠之戰的序幕。1642 年 8 月,荷蘭東印度公司與西班牙位於臺灣的最後一戰開展。8 月 10 日,荷蘭東印度公司方的哈囉色(Hendrik Harouse)船長從澎湖抵達大員,8 月 17 日北上,率領著七艘艦船、690 名士兵進攻雞籠。

哈囉色的艦隊抵達北臺灣,西班牙的護退堡駐軍向公司艦船開火,荷蘭方於 8 月20 日登陸,並進攻看守堡,戰事並未持續太久,就同一天內將其攻下。荷蘭軍的目標隨即轉向護退堡,於 21 日雙方開始以槍、炮互相轟擊,戰火持續至 25 日,西班牙軍最終不敵荷蘭方的炮火,棄堡逃至聖薩爾瓦多城。西班牙方並沒固守聖薩爾瓦多城太久,很快就在 26 日投降,結束了這場戰鬥。

落敗的西班牙人被運至大員及巴達維亞,最後被送回菲律賓,甚至有部分人搭乘荷蘭的船隻返回西班牙。至此,西班牙對北臺灣的統治就告終結,而荷蘭東印度公司與西班牙之間,圍繞著臺灣的對抗也自然結束。

.png)