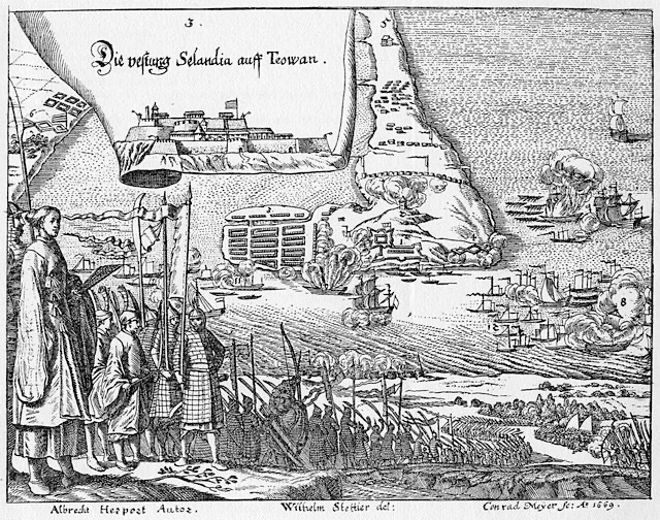

閉上眼睛,想像如果你成為一名十七世紀時的歐洲船員,經過數個月甚至數年的航行,來到熱蘭遮市鎮這個當時對所有人來說都還相當神秘的環境時,第一眼會看到什麼呢?

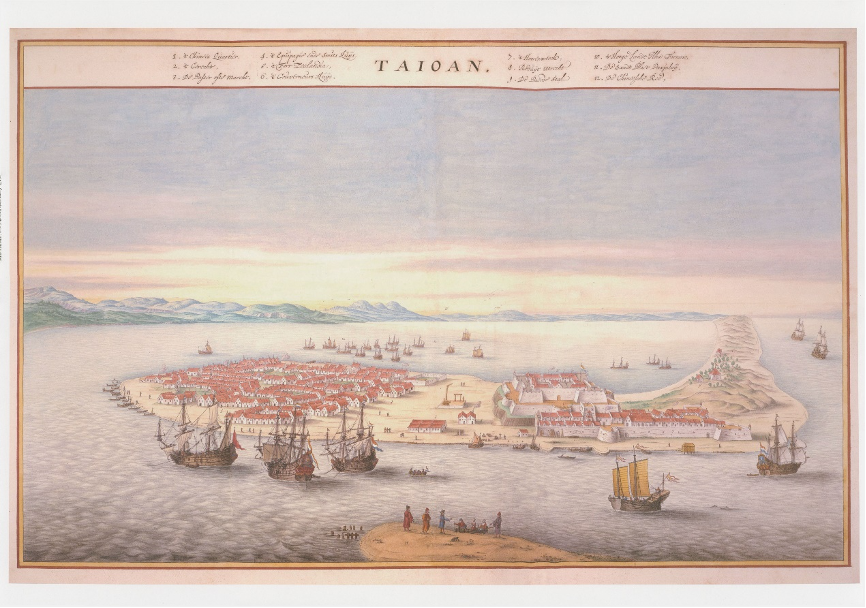

J. Vingboons描繪大員(島)俯瞰圖。

一、港口的一景

不論在什麼年代,船隻在航行時最怕的就是觸礁擱淺,因此大船入港時,如果是在海底地形複雜且多沙洲瀉湖的沙岸地形,往往容易因不熟海岸地形或是海底礁岩而擱淺。尤其是在臺灣西南海岸,海岸地形大多是沉積沙岸,因此在海岸邊易形成潟湖或淤積,也導致沿海海底的地形相當複雜且多變,造成臺江內海沙洲鯤鯓遍布。在十七世紀導引荷蘭船隻進入大員港的指示上,為了因應臺灣西南海岸多為低平沙岸,船隻近岸航行容易擱淺,故必須在遠處就開始尋找目標辨識方位。在當時臺灣島上雖然沒有高大的建築可供辨認,但高聳的中央山脈就是最好的導引。因此海途中,往往就利用海岸不同的特徵物,配合地景特徵,並且針對海底深度做出測量,利用這樣的方式給出指引,輔助船隻在入港時,可以航行在安全的航行區域。

如同上述所說,在當時從四面八方而來的船隻要進港可沒有想像中那麼容易。實際上如果人們要登陸港口,通常可能會坐的,並不會是原本能航行遠洋的大型帆船,並且船隻也被禁止逕自入港,需要在安全的近海處等待熱蘭遮城傳來的信號,並等待引水人將船隻引入港口中。除非是漲潮時大船才有機會直接進入到較靠近港口的區域,其它時間則通常會換成駁船,也就是由人所划動的舢舨或中式小型帆船入港。

人們都坐著小船進港,岸邊則是停靠著許多小型船隻。而朝著陸地上望,可以看到熱蘭遮城豎立在一個小山丘上,下面則是熱蘭遮城的外城,而熱蘭遮城的左邊聚落則是熱蘭遮城市鎮。

入港口後,迎面而來的,你會看到前面有兩段紅色屋頂的白房子,那是為了船隻航行而服務的鐵匠與船具工房(或稱冶鐵廠)。左手邊則會看到六棟建築則是市場,市場靠近碼頭方便上下貨物並進行販賣,因此熱蘭遮城市鎮大部分的買賣交易都會在此進行,也可以快速將採買貨物送進熱蘭遮城外堡的倉庫中。六棟建築中可以看到細節上主要的門是在中間的白色房屋,左右兩側的房屋的門似乎是開在側向的方位。

司馬卡爾登(Caspar Schmalkalden)所繪〈大員的熱蘭遮市鎮與堡壘圖〉。

下船後,大部分的貨物被卸下後,由人工被暫時堆放在岸邊,在碼頭上可以看到很多漢人苦力上上下下地從舢舨上卸下或裝載如著瓷器、糖、食物、啤酒或鹿皮等貨物,根據史料可以了解到,這些苦力漢人都是由荷蘭東印度公司從中國地區僱傭而來的勞力。

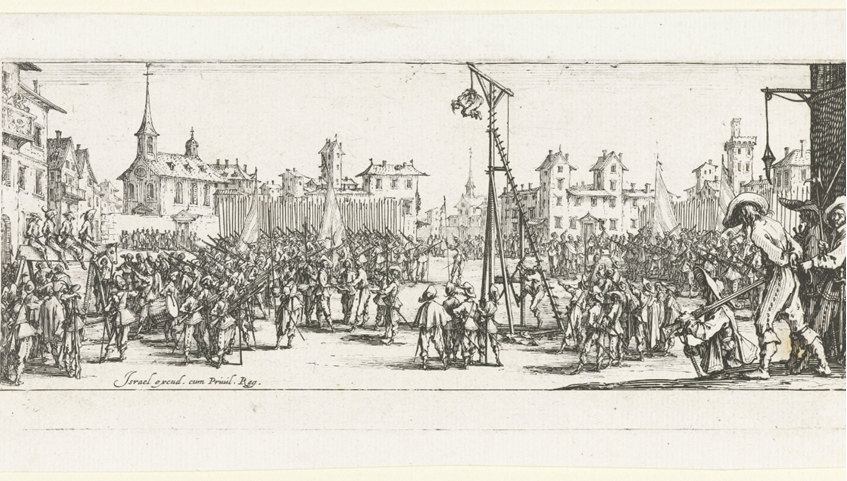

如果你在繼續越過港口後面的鐵匠與船具工坊,你可能會看到一座現代已經很難看到的場景──刑場。荷蘭治理臺灣時,會針對不同的犯罪行為,制定不同的處罰規範,因此荷蘭東印度公司在亞洲的殖民城鎮時,往往會位於市鎮與堡壘之間的空曠醒目之處設立刑場,藉以強化公司的統治權威。刑場包含旁邊的小屋,以及兩種主要刑具,分別為執行死刑所使用的絞架(galg)與懲罰犯罪用的吊刑架(wipgalg)。 絞架是作為一個ㄇ字的結構,可以從下圖的十七世紀末的圖畫中看到整個腳架更清楚的結構,而吊刑架則是呈現倒L型的結構,並且從其他十七世紀的圖畫中也可以看到這兩種刑具的身影。

十七世紀的吊刑架(wipgalg)。rijksmuseum .

十七世紀末的絞架(galg) 。rijksmuseum .

二、走進熱蘭遮市鎮

熱蘭遮城的市鎮結構規劃相對整齊,當你走到熱蘭遮城市鎮中,你會發現市鎮是由一個類梯形所構成,依據下圖目前研究所確定有街道名的街道為橫向五條,縱向三條,如果走在熱蘭遮城市鎮中,應該是不容易迷路。

故事StoryStudio插畫自繪

在過去居住在安平地區的漢人或平埔族,大多都是使用草、竹等興建簡單的房屋來居住。而荷蘭人來到臺灣後,為了防範火災,開始規定漢人得用磚瓦來建造房舍,並陸續於 1634、1637、1639、1642 及 1643 年發布相關的命令,因此造就了這片由各種磚房所構成的熱蘭遮市鎮。此外,在 1644 年至 1646 年間,熱蘭遮市鎮更是將路面抬高 30 公分以利於排水,並鋪設一條由混合碎蠔殼、沙子及雞籠運來的石頭的街道,並且這條道路一路從熱蘭遮市鎮穿越廣場一直延伸到熱蘭遮堡。另外更是廣設公廁,可惜目前無法找到有描繪到公廁的圖畫,因此無法確定公廁的形式為何。

根據熱蘭遮城日誌中也可以看到,荷蘭人禁止唐人在街道上做某些產業活動,這或許也代表著這些事情在街道上的氾濫才導致會被禁止更被記載在日誌之中。例如在 1645 年時,荷蘭人發布禁令禁止漢人持續在街道上提煉從雞籠、淡水等地運來的硫磺,另外也在 1657 年禁止在街道上磨穀子等穀物,以及也不得將乾鹿肉放置於街道上風乾。由以上可以知道唐人會在街道從事部分的產業活動,甚至規模大到會影響整個市鎮的環境衛生,而在這些年份前可能在街道上都可以看到鹿肉被掛置於街道上風乾等場景。

根據目前現存的圖畫,我們看到街道周邊的房子都是紅屋白牆的斜屋頂磚造房,這種房子型態與同時期巴達維亞的房子外型很接近。如果你走在熱蘭遮城市鎮中,應該會看到許多這種紅頂白牆的房子。有些被用作租賃做為荷蘭辦公的地方,也可以作為讓從中國招募來的做開發等工作的工人居所以外,也能作為存放交易貨物的倉庫,同時必要時也是讓乘客等候船隻的旅館。此外也有可能是做為唐人公共事業或過節,如將稅權招標、祭神等用途。

在街道景象上,我們除了可以透過過往的地圖、圖像,以及荷蘭東印度公司於亞洲的其他殖民地市鎮以看到整個街景包括建築所呈現的氛圍之外,我們也能夠注意到一些細節的部分,像是透過荷蘭研究員廉斯卓(Menno Leenstra)發現的 1643 年熱蘭遮市鎮地產登錄簿中的地籍圖,我們能夠知道幾個主要街道與房舍店面大致的長寬,例如寬街的路寬最寬為 15 公尺左右,最窄則為 9公尺,北街的寬度則約 16 公尺,而主要街道上的店面,正門大概為 4 公尺,後面則能到 9 公尺或以上。可見我們即將走在一條寬敞的大路上,周邊的房舍面寬卻甚是狹窄。

巴達維亞城內的運河兩岸。wikimedia 。

又像是在荷蘭統治時代晚期的熱蘭遮市鎮才出現跨越運河的區域,不僅能夠發現熱蘭遮市鎮仍在擴展當中,而是能夠與相關圖繪去比對出這時熱蘭遮市鎮可能的街景模樣。

1669 年〈 大員熱蘭遮堡壘鳥瞰圖〉部分節錄,可見有跨越運河的橋(圈選標示為筆者所加),圖面下方為北方。

在此時的熱蘭遮市鎮,並不只是建於黃沙滾滾的沙洲上的簡單聚落,可以發現具有運河、具有跨越運河的橋,而在上述那幅描繪巴達維亞街景的圖像中,也能夠看到荷蘭式建築豎立於運河兩側,街道中往來與駐足的人群、動物,而在遠景則可以看到跨越這條運河的橋。

故事StoryStudio插畫自繪

三、街道上的交通工具與動物

在熱蘭遮市鎮中,除了能夠看到許多人潮、來自東西方的建築樣式外,往來於街道上的,就屬牛與牛車應是最常見的。在臺灣所能見到的牛隻,主要分為水牛與黃牛。相較起來黃牛顧名思義體色為黃褐色,牛角較小往前方生長,體型較為健壯、汗腺發達耐乾旱,適合長距離的移動與工作;至於水牛多屬於黑色,牛角較大往後方生長,個頭較小,汗腺較少,必須定期入水散熱。兩者都見於臺灣的農耕活動中使用,不過在早期臺灣人的習慣中,主要遠行的交通工具會以黃牛來拉車,像是《諸羅縣志》裡也提到:「黃牛角縮而短悍,水牛豐實而重遲」、「牛擇黃牯臕壯者,飾以鞍轡如馬,馴而習之,日可百里」。

黃牛

水牛

除了黃牛以外,在熱蘭遮城市鎮中也可能看到人們最忠誠的朋友──狗的出現。在 1603 年陳第的東番記中曾提到,當時的原住民會飼養貓、狗,狗則是做為獵犬飼養,是臺灣土生土長的臺灣犬。而在荷蘭人來到臺灣後,也帶入歐洲的荷蘭獵犬,在《熱蘭遮城日誌》中出現多篇關於獵犬的記錄,也造成許多問題,因而需要將每隻狗做上標記,以控管獵犬的數量,當然這些獵犬也與臺灣犬混種,成為臺灣獵犬譜系中的一部分,直到清代都可以看到與我們印象中的臺灣犬有所差別,而被稱為「白獅犬」的犬種。

巴達維亞的犬隻圖像。

巴達維亞城城門外的犬隻圖像。

除了狗以外,荷蘭長官出外,除了倚靠雙腳,他們也需要依靠迅速便捷的馬匹來往返各地。臺灣最早的馬匹是在史前時代,早在約一萬多年前更新世冰河時期,當時臺灣海峽還尚未形成,普氏野馬隨著動物遷徙來到臺灣,但是在冰河時期結束後普氏野馬就在臺灣絕跡了。因此在歷史時代,臺灣並沒有野生馬匹的紀錄。而直到荷蘭人帶來了馬匹,也讓馬匹重新出現在臺灣的歷史之中。

從熱蘭遮城日誌中可以看到荷蘭人在 1635 年就計畫帶來波斯和和 Balinese(峇里)牧馬,此外從日誌中也可以看到牧師在外需要用馬,戰爭時也都有騎兵的配置,可以想見當時荷蘭人在臺灣應該在許多地方都有使用馬匹移動,因此在當時的街上應該是可以看到荷人騎馬從街道上奔馳而過的畫面。但是根據研究,荷蘭人帶來臺灣的馬匹數量似乎並沒有到很多。而後續鄭成功來到臺灣,其部下也帶領了一群陜西籍的馬兵,這批馬兵也成為了臺灣歷史上最早的騎兵。而在郁永河的《裨海紀遊》中,有提到臺灣地方不產馬匹,並且要將馬匹從大陸渡海帶來臺灣也不是很容易,因此軍營中的馬匹還不到千匹。

巴達維亞城門外的荷蘭東印度公司成員騎乘馬匹。

最後則是豬隻的部分,熱蘭遮城日誌中有多次提到有關豬隻的紀錄,可以判斷在當時豬隻在臺灣應該已經很常見了。而豬隻與熱蘭遮市鎮相關的紀錄可以參考

1639 年的紀錄,指出禁止熱蘭遮市鎮的居民繼續於他們的房屋後面養豬,且必須拆除豬舍,因為造成了極大的味道與污染。因此由此或可判斷在 1639 年之前,在熱蘭遮市鎮中應該可以看到豬隻與豬舍的街景。不過目前尚未有資料顯示這些豬隻的品種或是在圖畫中有看到描繪,是較為可惜的地方。

.jpg)