對於中國東南沿海的人們來說,向海外開闢新生活,並不是一件稀奇的事情,像是從 16 世紀,福佬商人鄧獠(佬)結合新安商人(皖,徽商),吸引葡萄牙人在寧波(浙江東部)進行朝貢體制外的走私貿易;又像是 17 世紀,縱橫東亞海域的閩廣海商,像是李旦、顏思齊(Pedro China)等人。

臺灣,則是在這片東亞海域上重要的中繼點。不僅是海商,也時常是漁夫的暫時落腳處。而隨著荷蘭東印度公司以臺灣為基礎,期望擴展東亞的貿易後,透過鼓勵的方式引進大量唐人來此開闢新天地,就像是 1630 年代受到巴達維亞委託的甲必丹蘇鳴崗以及其所招募來臺開拓耕地的唐人們,還有在蘇鳴崗之後,持續協助唐人移民臺灣的領袖茂哥;再加上,1644 年明政府滅亡之後,持續的戰亂,使得更多唐人湧入臺灣。

來到臺灣的唐人,除了上述經營農業生產,也有關於生活各方面經營者,如砌磚工人、石匠、船伕、獵人、商人、釀酒者等。

如果,生活在當代的我們,想要繪製一幅熱蘭遮市鎮內唐人生活的模樣,我們可以參考哪些圖像?又有什麼重點可以注意呢?

一、搬有運無,趨利近益——商人

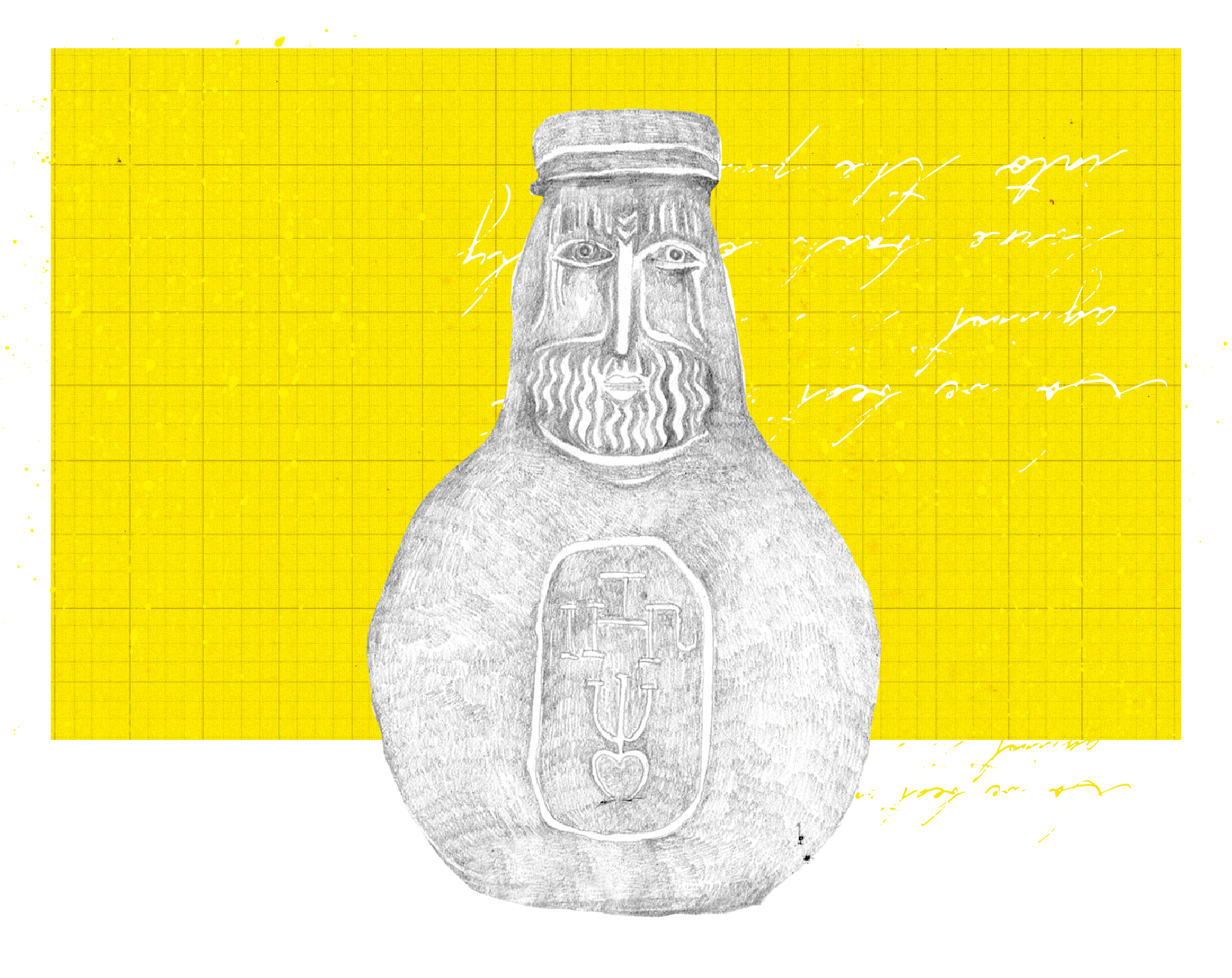

來自於荷蘭的日耳曼籍傭兵、測量員司馬爾卡頓(Caspar Schmalkalden)隨著軍隊前往巴西、智利,輾轉又來到東亞,一路上他以文字與手繪,記錄下他的所見所聞。在 1648 年 6 月 29 日,他來到臺灣,繼續用筆記錄臺灣,畫下了赤崁地方議會、原住民獵鹿、熱蘭遮堡,還有唐商的模樣。在唐商的插畫旁,他文字留下了註解:「一位中國商人。如果想要尋找的、昂貴的商品,你可以到我們的領地去,那裡有真正的絲綢、純淨的瓷器。」從他的描述,可以知道中國商人就是絲綢、瓷器等歐洲人需求的珍稀昂貴商品的中介人,也可以猜想他眼中看到的中國商人穿著華麗的程度。.png)

(Source: 司馬爾卡頓/ PDM / 臺灣歷史博物館)

仔細一看,他的插畫中能夠反映唐商雍容華貴的樣貌。首先可以發現,插畫中的唐商手持傘具、頭上髻有髮髻、身上穿著寬袖口的長布衣、下身的裙帶有多層的摺、腳上穿著白色布長襪與鞋子,一手拿著摺扇與腰間的吊墜。

明明沒有下雨,怎麼就撐著傘呢?根據翁佳音的研究,在當時東南亞、甚至臺灣男性拿著傘具,實則有著歐洲人模仿中國王公貴族出門都有人隨侍,為其撐起傘蓋、華蓋的模樣,而成為一種身分、權力的象徵,進一步又成為唐商的模仿對象,象徵自己的雍容華貴。

另外一幅,由荷蘭的出版商 Cornelis Claesz 出版描繪 17 世紀印尼萬丹(Bantam)商人交易進行的圖繪,畫面中一邊也是手持傘具的唐商,後頭則跟著宛若伙計的角色拿著持秤,正在量商品重量。較為特別的是,商人與伙計的腳上其實是沒有穿鞋的。

.png)

(Source: wikimedia/公眾領域)

.png)

(Source: wikimedia/公眾領域)

.png)

二、商人身邊的最佳夥伴——伙計/僕人

在上述描述商人的圖像中,我們都可以看到商人身後總是跟著一位服侍的人,他們時而為商人撐傘,時而秤重時而算著帳。這些商人身後的伙計,束上髮髻、掛上網巾、穿著的長袖衣服明顯袖口要較商人窄上許多、下半身則是穿著褲裝與赤腳、手上拿著持秤。根據林麗月的研究,綁巾是一種傳統中國的頭部服飾,本屬於庶民的服飾,以黑色與青色為主。在明代,成年男子會將頭髮束起,並且以「網巾」形式的網罩固定,屬於不分貴賤都會使用於束髮的物件,到了晚明進一步發展出「懶散巾」,又稱作「懶收網」,其實就是頂部不繫網帶的網巾,巾幅短淺、脫卸方便。

其實,在服制嚴格的明代,單純戴網巾外出其實是失禮的行為,僅有在家居、鄉紳耆老聚會等較為放鬆的地方,或是獨自工作時會只戴網巾。到了明清鼎革之際,網巾的穿戴則更顯得是一種身份認同的標誌。也因此,在中國傳統禮數難以要求的時期或國度,當一些服制講求不那麼嚴格的場所,網巾則是一位男性常見的裝扮,尤其在海外的工作場所,像是巴達維亞。

.jpg)

.jpg)

二、小本生意為謀生——百工

為了活下去,因而下海來到臺灣的唐人,他們頻藉著自身的技藝尋求安穩的生活,其中包括砌磚工人、石匠、船伕、獵人、釀酒者、攤販等。隨著荷蘭東印度公司來到巴達維亞的外科醫師沃特·舒頓(Wouter Schouten),他在這裡進行各種素描創作,畫中不乏各種唐人男性與女性的姿態、服飾、以及與不同民族的互動等。其中包括挑著重物的唐人、坐在木桌前快速吃著米食或麵食的唐人、吹著嗩吶與打著響板的樂師、也可以看到站在竹製工作檯前的攤販老闆。

1.挑夫

在沃特·舒頓的畫中,挑重的挑夫,由於勞力付出的關係,有人選擇上身赤膊、有人穿著唐人服飾;下半身大多穿著及膝或是長褲,腳上穿著草鞋,有些人腰間還掛著簡單的小囊袋,可能是放著隨身的零錢;肩上的扁擔能夠掛上盛物的竹簍、竹籃,也能夠直接將物件綁在扁擔上。.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364 / public domain)

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364 / public domain)

.png)

(Source:奧地利國家圖書館典藏)

2.攤販

來到異域的唐人們,為了生計,則會透過煮食、銷售蔬果、肉類等,作為維持生計的方式。雖然每種攤位略有不同,但仍可從不同資料整理出各自形象。以沃特·舒頓畫作為例,就曾經描繪煮食的攤販,甚至吸引的不僅僅是唐人用餐,在圖中還包括歐洲顧客。.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364 / public domain)

而沃特·舒頓的其他畫作,仍可以看到唐人攤位的情況,像是《市集》(Markttafereel)一畫,畫中的市集左側,有著一整排賣食的攤販,每一家的竹製工作檯皆如同上圖,人山人海的顧客,可能是受到遠方戲曲表演所吸引,至於攤販的老闆,只有一位打著赤膊的老闆清晰可辨。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-354(R) / public domain)

.jpg)

至於,《市集》畫面右側的攤販皆是蔬菜、魚、肉等攤位,還有歐洲顧客光顧來購買食材。這些蔬果、魚、肉的攤位,皆是以大竹簍為攤位基底,上頭再放上大竹篩(或是大盤子),盛裝著魚蝦、蔬果等。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-354(R) / public domain)

在 1790 年一位在廣州養病的士兵 George Henry Mason 請中國畫師「Puqua」繪製百工圖,其中肉攤的模樣,身後也可以發現這樣的大竹簍與大竹篩,販賣著肉品。與 17 世紀畫家筆下的攤位完全一致,唯獨不同之處應在於髮型的差別。

.png)

(Source: George Henry Mason/公眾領域)

3.樂師

除了上述在沃特·舒頓的《市集》畫作中,可以看到在巴達維亞裡,登台表演戲曲的唐人;在《熱蘭遮城日誌》中也曾經記載來到臺灣的戲曲表演唐人,像是 1651 年 11 月 11 日,當時熱蘭遮市鎮的四位重要唐人商人,邀請臺灣長官與特使前往熱蘭遮市鎮參加宴會,「在那市鎮一條街道的角彎,站著幾個樂師,他們打鼓吹笛,引導上述閣下們和朋友們去到 Jock Hay(Hay 應係 Tay 的誤寫)的大房子(要在那裡舉行上述宴會)」,更在席間「表演了數種罕見的戲劇,就像皮影戲(wayangen),用以娛樂來賓,一直表演到夜裡很晚」。

在沃特·舒頓的畫作《顯示中國和爪哇男女的素描練習稿》(Studieblad met Chinese en Javaanse mannen en vrouwen)中,則可以看到吹著嗩吶與打著響板的樂師。樂師紮著髮髻、身穿長衫、長褲、襪子與鞋子,手中拿著的應該分別是嗩吶與響板。

.png)

沃特·舒頓的《顯示中國和爪哇男女的素描練習稿》(Studieblad met Chinese en Javaanse mannen en vrouwen)中的樂師。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364-6(R)/ public domain)

沃特·舒頓也曾針對唐人一家人做過描繪,可見一家人在方形的木製餐桌前吃飯,坐著長凳,有老年、有壯年的男性。而在餐桌旁旁邊還有婦人與小孩。

.png)

沃特·舒頓的《顯示中國和爪哇男女的素描練習稿》(Studieblad met Chinese en Javaanse mannen en vrouwen)中的一家吃飯圖。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364-6(R)/ public domain)

透過上述的分析,我們或許還是難以知曉在熱蘭遮市鎮唐人的所有職業究竟有哪些,以及分別分佈在何處,但是能夠從其形象分析,分辨出穿著華麗的商人群體以及一般的百工、農戶,從頭至腳,在服飾、裝扮、用品以及形象上所具備的不同之處,而能夠更為貼近荷蘭東印度公司轄下臺灣唐人所應該呈現的模樣。

.png)

在沃特·舒頓的畫作《顯示中國和爪哇男女的素描練習稿》(Studieblad met Chinese en Javaanse mannen en vrouwen)中,則可以看到吹著嗩吶與打著響板的樂師。樂師紮著髮髻、身穿長衫、長褲、襪子與鞋子,手中拿著的應該分別是嗩吶與響板。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364-6(R)/ public domain)

四、家居的唐人墾戶

荷蘭東印度公司為了種植稻米與甘蔗,生產米糖,在 1630 年代至 1650 年代招募大量唐人來臺拓墾,像是《巴達維亞城日誌》記錄 1641 年 4 月 21 日:「福爾摩沙於 5 月中將可收穫 5,000 擔的糖。中國農夫繼續擴大開墾的土地,用以插植新的蔗種。他也看到有種植野生靛藍的可能性。」在 1653 年 8 月 25 日的記載中:「下年度糖的收穫,預計可收 13,500 擔。中國農夫又開始擴大開墾他們的農地。其中的 1,334 morgen 地用來栽種甘蔗,3,731 morgen 地用來耕種稻米。公司在普特曼斯農區(Putmans polder),該區是全福爾摩沙最肥沃的農地,建造了一條新的道路,把那條道路造得無論是旱季或雨季,車輛(karren)都可通行無阻。」可以發現歷經10年的成長,糖產量幾乎成長近 3 倍,可見唐人人口的大量移入,並且開墾仍在發展之中,只是這些開墾的成果主要是在荷蘭東印度公司的掌握之中。沃特·舒頓也曾針對唐人一家人做過描繪,可見一家人在方形的木製餐桌前吃飯,坐著長凳,有老年、有壯年的男性。而在餐桌旁旁邊還有婦人與小孩。

.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-T-1964-364-6(R)/ public domain)

透過上述的分析,我們或許還是難以知曉在熱蘭遮市鎮唐人的所有職業究竟有哪些,以及分別分佈在何處,但是能夠從其形象分析,分辨出穿著華麗的商人群體以及一般的百工、農戶,從頭至腳,在服飾、裝扮、用品以及形象上所具備的不同之處,而能夠更為貼近荷蘭東印度公司轄下臺灣唐人所應該呈現的模樣。

.png)

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出