生活於如今臺灣的我們,食物可以說是隨手可得的一項資源。但是,如果我們回到四百年前的臺灣,當時的人們沒有方便的便利商店,也沒有到處都可見到的超市,那他們又可以吃什麼樣的食物呢?而他們的飲食文化又是怎麼樣的樣貌呢?

鄭維中在其文章中說到,熱蘭遮市鎮在十七世紀作為各種海外物資的轉運站,同時供給兩岸甚至於亞洲各地港口船隻的站點之一,其中流通的食材應該是相當多元且多樣的。但可惜的是,荷蘭東印度公司的紀錄中,主要關注的事項,大部分都較集中於價格高昂且易於獲利的各式貨物,反而平常民眾最常見到的食物不會去做特別的描述,也因此沒有留下什麼特別的紀錄。而在當時的臺灣,熱蘭遮市鎮中大部分的居民也大多都是華商或是來臺做勞力工作的市井小民,自然平常也不會有什麼興致與能力留下什麼文字紀錄。因此我們現在能看到的熱蘭遮市鎮中居民的飲食文化紀錄是相對稀少。而本篇文章主要運用熱蘭遮日誌以及目前學者研究的著作,希望藉由這些些微的紀錄,嘗試整理出熱蘭遮市鎮居民的飲食文化中可能會出現怎麼樣的食物,甚至進一步挖掘當時人們如何料理或加工這些食物。

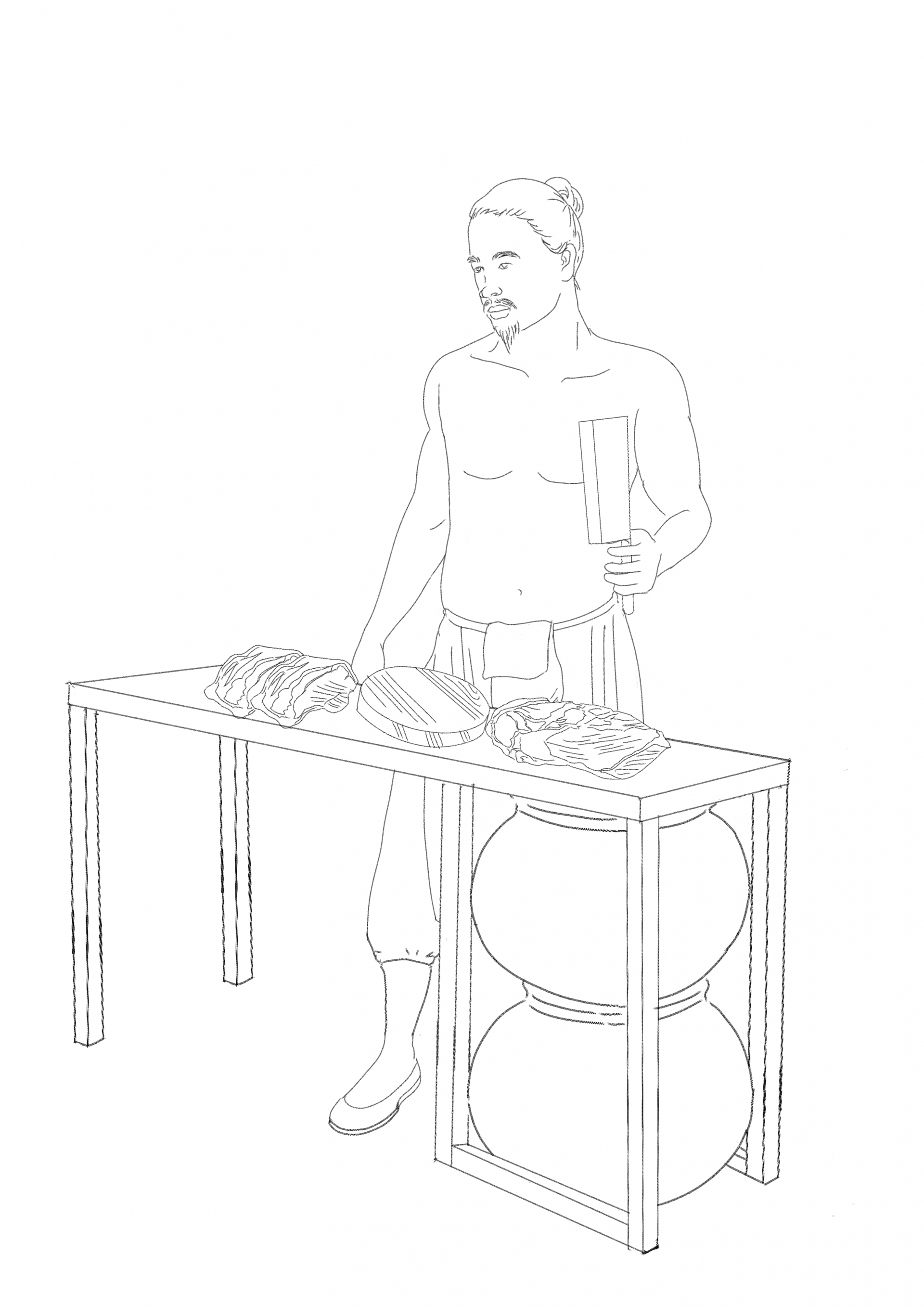

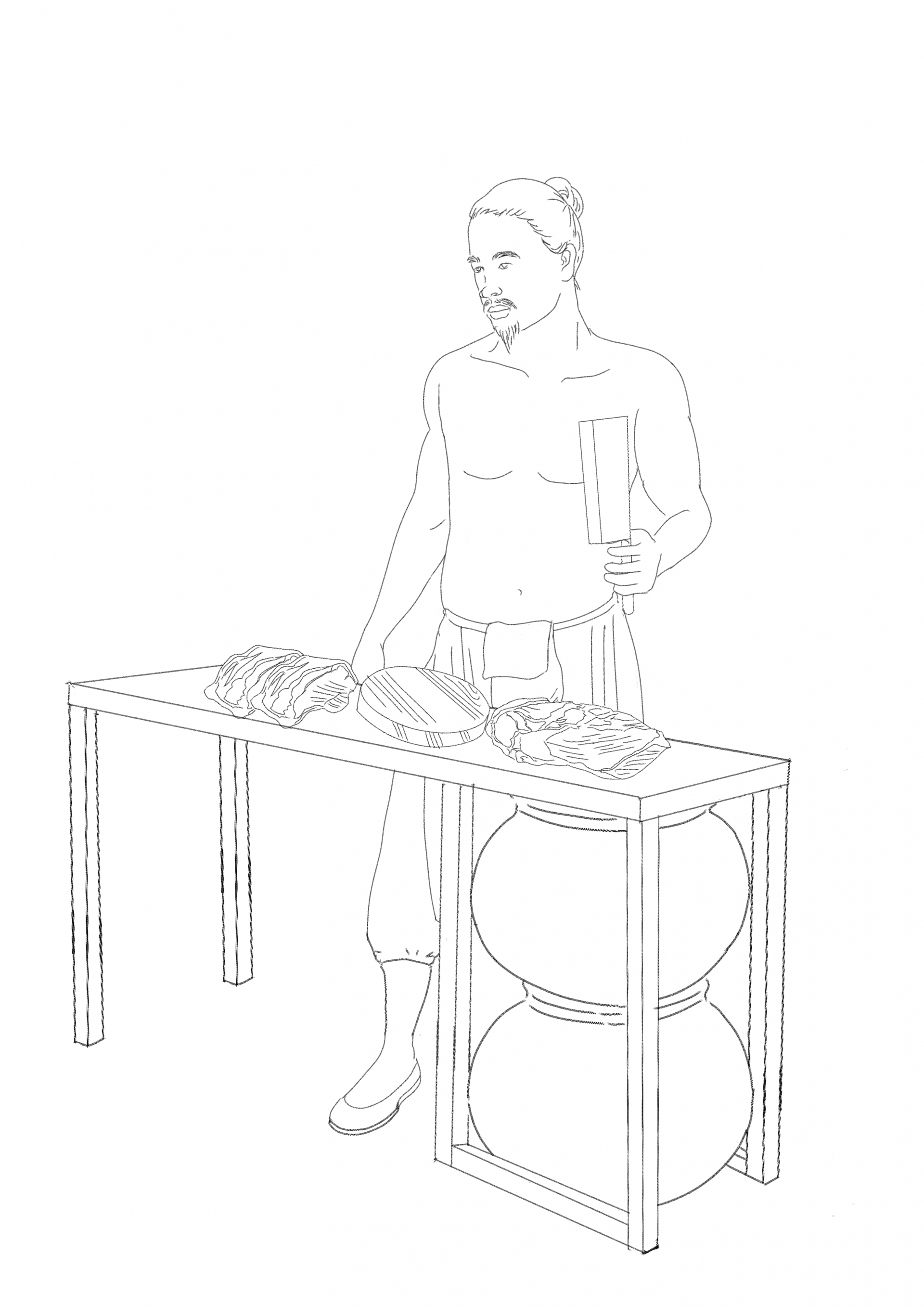

一、獸肉類

故事StoryStudio插畫自繪。

故事StoryStudio插畫自繪。

在荷蘭時期臺灣,梅花鹿一直是臺灣相當重要的一個特產品來源。鹿不僅僅是鹿皮得以運用,鹿的全身都是可以作為經濟品販賣甚至出口。例如史料中就記載中國人獵人捕獲到鹿後將鹿肉等鹿貨供應給對岸市場,因此並不在意鹿皮的賣像。鹿腿一擔在福建可以賣 18 至 20 里爾,其中還包括其他鹿製品,如鹿筋、鹿茸等鹿產品。而在飲食習慣上,在熱蘭遮城日誌中曾經紀錄了馬尼拉華人的食用鹿肉的習慣,指出因為鹿肉更便宜,因此大部分中國人都喜歡食用,而身為歐洲人的西班牙人認為是不好的食物,因此較少食用鹿肉。

在 1644 年的《熱蘭遮城日誌》中,可以看到荷蘭總督決議於士兵外出執行任務時,以乾鹿肉替代荷蘭的肉與肥肉來節省肉的用量,從此處可以推測荷蘭人平常應是不太食用或是很少食用鹿肉,可惜的是《熱蘭遮城日誌》中並沒有說明日誌中所謂的肉與肥肉是指何種肉類。而在1661年的《熱蘭遮城日誌》中,可以看到當時與鄭成功作戰時,曾將熱蘭遮市鎮中的鹿肉搬進熱蘭遮城內。

而除了鹿肉外,在熱蘭遮城日誌中也可以看到其他肉類的相關描述,例如在 1639 年標租紀錄中就可以看到,一位名叫Ticlauw的中國人承租屠豬並在熱蘭遮市鎮的巿場中販賣豬肉的權利。根據1650 年的《船務會計帳》紀錄,荷治時期的大員市鎮在週六會有集市舉辦,而船員所補充的肉類糧食主要是牛肉與豬肉,並且該船隻購買的豬肉是以整頭購買,牛肉則是秤重購買。而在熱蘭遮城日誌中也記載荷蘭人規定大員的贌商必須要供應足夠的豬肉給包括中國人與荷蘭人,並且豬肉的售價是有所限制的。販賣時間也規定在晚上六點前只能在市場內出售豬肉,為販售完的豬肉須於六點後才可以在其他地方出售。

1660 年代左右巴達維亞的市集素描。

1660 年代左右巴達維亞的市集素描。

沃特·舒頓(Wouter Schouten),《有市場攤位和戲劇表演的巴達維亞街道》(Straat in Batavia met marktstallen en een theatervoorstelling),荷蘭國家博物館(Rijks Museum) 。

1660 年代左右巴達維亞的市集素描。

1660 年代左右巴達維亞的市集素描。

沃特·舒頓(Wouter Schouten),《市集》(Markttafereel),荷蘭國家博物館(Rijks Museum) 。

1662 年畫作《巴達維亞城》中,右下角於市集中的肉鋪攤位,以及購買的歐洲人。

1662 年畫作《巴達維亞城》中,右下角於市集中的肉鋪攤位,以及購買的歐洲人。

安德里斯·貝克曼(Andries Beeckman),《巴達維亞城》(Het kasteel van Batavia),收藏於荷蘭國家博物館 , SK-A-19 。

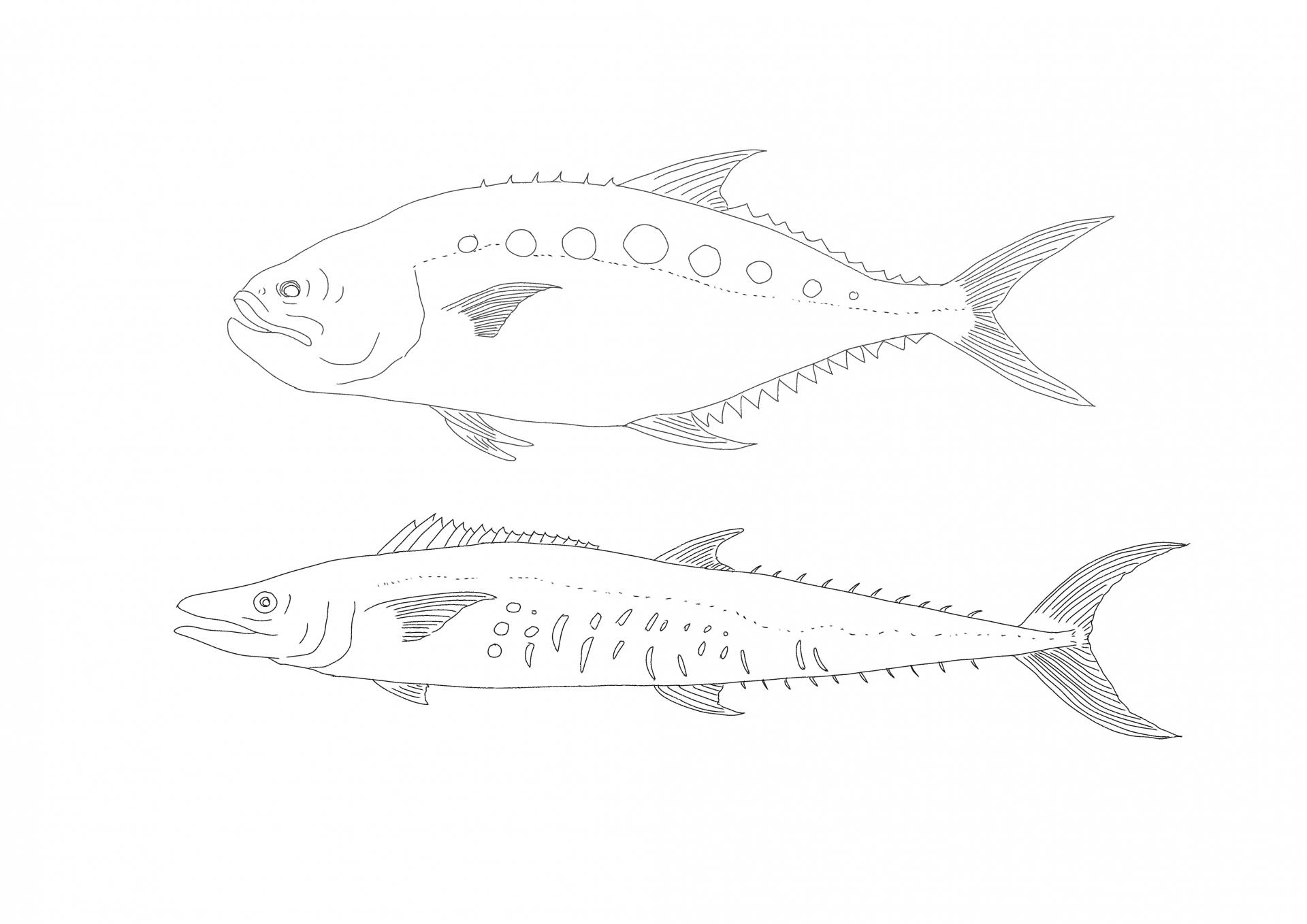

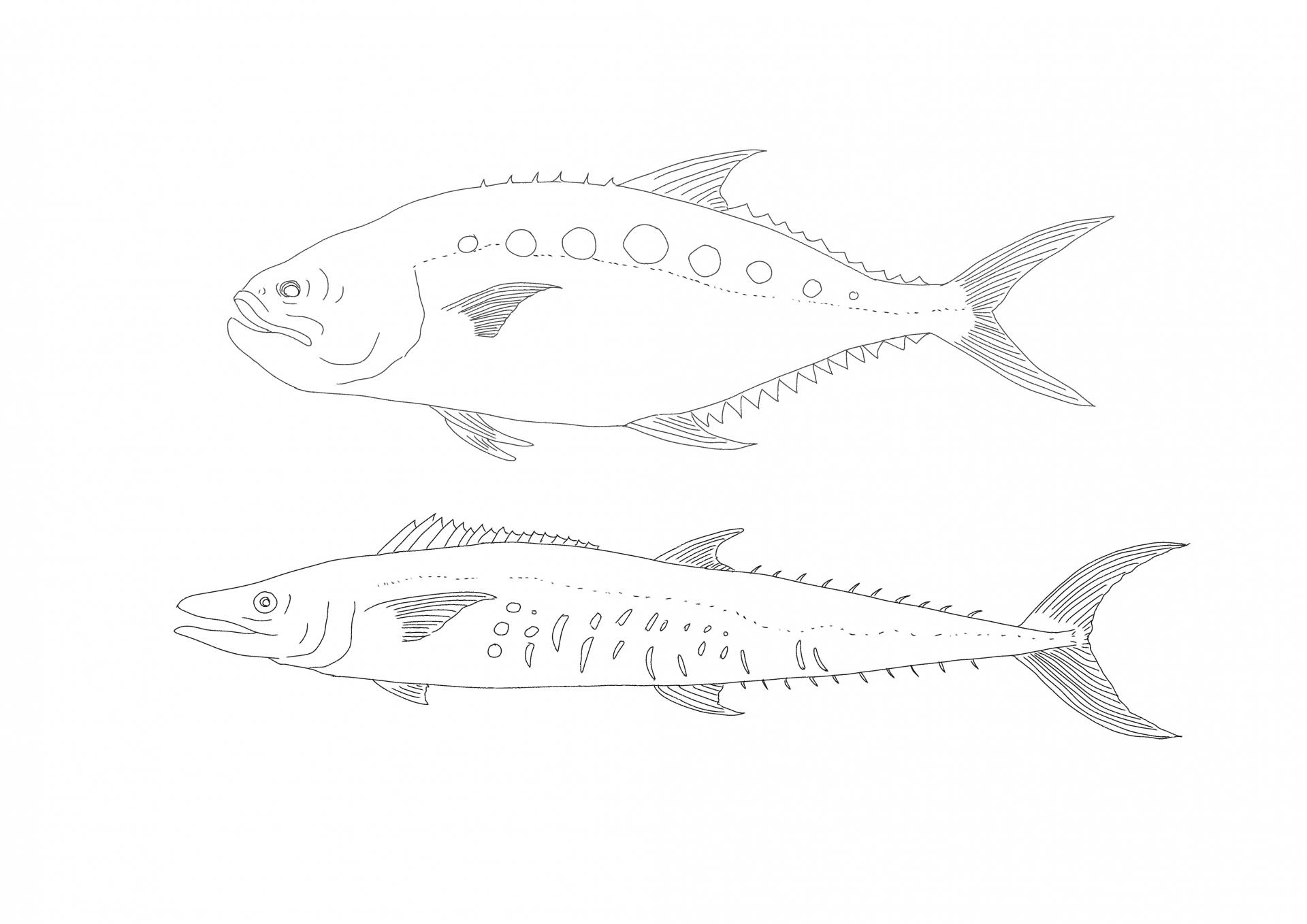

二、魚肉海鮮

故事StoryStudio插畫自繪。

故事StoryStudio插畫自繪。

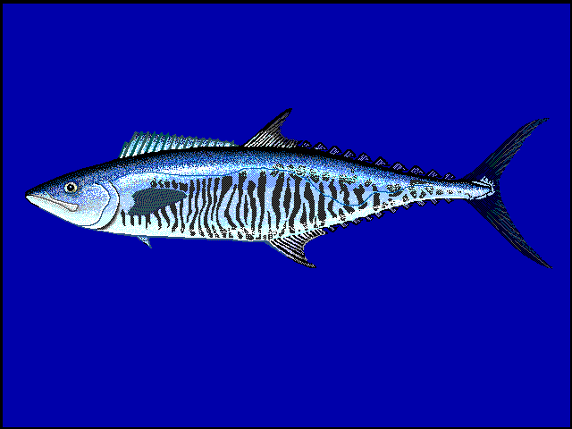

除了獸肉外,海鮮也同樣出現在荷治時期的臺灣料理之中,鄭維中指出十七世紀的相關史料也記載了荷治時期荷蘭人、中國人與日本人食用海鮮,而主要被抽取魚稅的兩種海產分別是「烏魚」與「國王魚」。

關於烏魚的紀錄,在荷蘭人剛於大員設立商館初期,當時肉類供應還不是那麼足夠的狀態下,烏魚應該是很重要的蛋白質來源。當然,從記錄上來看,在臺灣的荷蘭人當時可能還是較為偏好獸肉類。西元 1592 至 1631 年任職於巴達維亞的醫務員龐蒂優斯 (Jacobus Bontius) 曾評論烏魚雖然供應量很大,但只有部分季節美味。而且烏魚容易染上疾病刺也很多,其實吃起來並不好吃。西元 1691 至 1692 被荷蘭東印度公司派駐於日本的德國醫生肯佛(Engelbert Kaempfer)曾經針對十七世紀烏魚消費留下敘述,描寫到日本人會煙燻烏魚,並將烏魚子十個一串的吊在兩根繩索上。而與臺灣相關的船艦紀錄中,也可見到荷蘭人在船上多吃獸肉,魚肉則是分配給中國人水手。另外,也可以從徵稅的方面看到,荷蘭人相對不喜烏魚,甚至是魚肉等海鮮,但烏魚的魚貨是對於熱蘭遮與赤崁地區來說是重要的食物來源。

而國王魚是何種魚類過去研究有所歧異,但根據鄭維中在其研究中所述,應是指各式的馬鮫鰆,馬鮫鰆這種魚種也包含了我們現在所熟知的土魠魚。而不同於烏魚,荷蘭人相當喜歡馬鮫鰆,根據龐蒂優斯的紀錄,他們會將魚肉煮到半熟後,用油、醋、胡椒、洋蔥、鹽等一同醃漬,這樣利於保存,可以方便在海上食用,而且他們通常會搭配米飯。而另外也有一種類似的做法是將魚肉裹粉去炸熟,這樣的做法被歐洲傳教士傳到日本後,被史學家認為可能是日本天婦羅的源頭。

三、蔬菜水果

故事StoryStudio插畫自繪

故事StoryStudio插畫自繪

關於蔬菜水果,目前最直觀的了解應該是 17 世紀中期安德里斯·貝克曼(Andries Beeckman)的畫作《巴達維亞的一個市場攤位》(Een marktstal in Batavia),此畫為印尼巴達維亞市集中的場景,場景中繪製了許多當時可能出現的水果。根據研究,作品可能是為了裝飾東印度公司總督丹的宅第所繪,不過作者並未實際到過巴達維亞,因此描繪的來源很可能只是根據當時其他紀錄,如銅版畫和書籍中的插圖的視覺材料所繪製而成。巴達維亞同樣作為荷蘭人的基地之一,氣候也與臺灣本土類似,也因此許多種類的水果理論上也能適應臺灣的氣候,荷蘭人很可能也會移植到臺灣。畫中的水果攤上擺著的熱帶水果,包括了芭蕉、椰子、紅毛丹、鳳梨、芒果、榴槤、楊桃等等。這些水果可能都是有機會,也同樣出現於熱蘭遮市鎮的攤販上面,或是日常居民的飲食中。

.png) 巴達維亞的水果攤。

巴達維亞的水果攤。

安德里斯·貝克曼(Andries Beeckman),《巴達維亞的一個市場攤位》(Een marktstal in Batavia),收藏於荷蘭國家博物館, SK-A-4070 。

而實際上對於十七世紀臺灣物產的直接紀錄,可以看到在 1624 年的〈蕭壠城記〉當時荷蘭人雖然尚未完全進駐臺灣,但事先來到臺灣的調查文字指出,當時蕭壠的平埔族家附近都有種植椰子樹與檸檬樹,而且也會食用這些水果,此外當時船隊也可以從臺灣交換到檸檬、香蕉等水果。

在《熱蘭遮城日誌》中,也可以看到在荷蘭東印度公司於淡水建立起「安東尼城堡」(Fort Antonio)之後,北部原住民也會帶來水果樹苗表示友好,像是武溜灣社(Ponorouan)帶來了橘子、檸檬、香蕉的樹苗;毛少翁社(Morauw)則帶來檸檬、荔枝、酸果(besieboomtjen)的樹苗,可見這些都是北部部落中常見的水果。

除了上述水果外,根據 1685 年《臺灣府志》的記載,當時的人們也會食用仙草,做法是會把仙草搗爛和麵粉一起混煮後,讓仙草凝結成凍,並和蜜一起飲用。1685 年距離荷治時期差距約二十年,仙草身為臺灣的原生植物,對於仙草的食用很大機率應該也是同樣會出現在熱蘭遮市鎮的唐人群體之中。

荷蘭人在臺灣將近四十年,從爪哇等地引進了三、四十種植物來到臺灣,而當時來臺的中國人也帶來了一些植物,比如說像是「蓮霧」原產於馬來和南洋群島,由荷蘭人引入並被種植在安平附近,但未被作為大規模栽種的果樹,主要是零星種植於庭院中,但在熱蘭遮市鎮中應可以見其蹤跡;除此之外,「波羅蜜」當時也有可能由荷蘭人帶到臺灣;而「檬果」於 1651 年由荷蘭人從爪哇引入臺灣並大量種植;至於「番石榴」與「釋迦」同樣都原產於美洲,極有可能在荷治時代或是更早之前就引入臺灣;「番茄」則是在1645年由荷蘭人引入,但最初並不是作為食用,而是被當作景觀植物種植。

此外,荷蘭人也帶來了高麗菜,根據 1650 年 10 月的帳本記錄,每周都收購了 200 顆高麗菜。根據十八世紀的《重修臺灣府志》記載高麗菜當時被稱為番芥藍,並指出番芥藍來自於巴達維亞。而在 1630 年代巴達維亞的植物園即種植了荷蘭人習慣常食用的蔬菜,例如萵苣、蘆筍、高麗菜、蘿蔔、菊苣(吉康菜)、縐葉苦苣、荷蘭芹(巴西利)、甜菜根。這些蔬菜類可能被移植於臺灣或是由巴達維亞帶來到熱蘭遮市鎮。而另外在帳本中還可以看到另一項食材「芥末籽」。所謂「芥末籽」在臺灣多稱為「芥菜籽」,研究推論芥菜(刈菜)很可能也是當地臺灣人常用的食材。其他根據《熱蘭遮城日誌》記載,還有一些會在臺灣種植的蔬果,像是西瓜、蔥、玉米、地瓜、芋頭、黃瓜等,以及來自中國進口的南瓜(金瓜)、蘿蔔、大蒜、蔥頭等,來自東南亞進口的柬埔寨豆與白豆蔻等辛香料,都是當時可能會出現的蔬果。

四、鹽糖等佐物

.jpg) 故事StoryStudio插畫自繪

故事StoryStudio插畫自繪

本文最後提到鹽糖等佐物,首先提到糖的部分,臺灣本身就有野生的甘蔗,而荷蘭人來到後,也將甘蔗種植與製糖的產業規模化。在 1639 年時,荷蘭人曾經發布告令禁止中國人食用甘蔗,應該要把甘蔗製成糖交給公司。這也可以反面推估,當時的在臺中國人會食用甘蔗。而根據出口資料,當時甘蔗的製品包含了砂糖、白糖、黑糖、冰糖、薑糖、糖漿等等。

而關於鹽,在荷蘭人尚未到達臺灣之前,原住民就會利用土產與前來臺灣的中國人交換鹽。連結到前文的內容,鹽會被用於醃肉類與海鮮等等。中國南方的習慣會在瓶罐中放入生魚、熟飯和鹽,並蓋上竹葉來醃製,這種食物叫做 Ke-Tchup,而十七世紀的歐洲商人與水手將這種方式帶回了歐洲,也形成了番茄醬(KeTchup)的名稱由來。而或許這樣醃製食物方式,似乎也極有可能會出現在當時熱蘭遮市鎮中,且被荷蘭人所接受。除了醃製本地所捕獲到的食物外,與鹽相關的產品從進口紀錄上來看,還有醃梅子等物,這應該是面向在臺中國人的飲食消費。

除此之外,根據進口紀錄,也包括有少量的日式的調料,例如味增、醬油等日式食材,這可能與荷蘭人荷蘭人當時的長官西薩(Cornelis Caesar)於日本荷蘭商館任職過有關。以及一些日常佐料,像是橄欖油、醋等,其實在荷蘭時期臺灣已經有所使用。

.png)

.jpg)