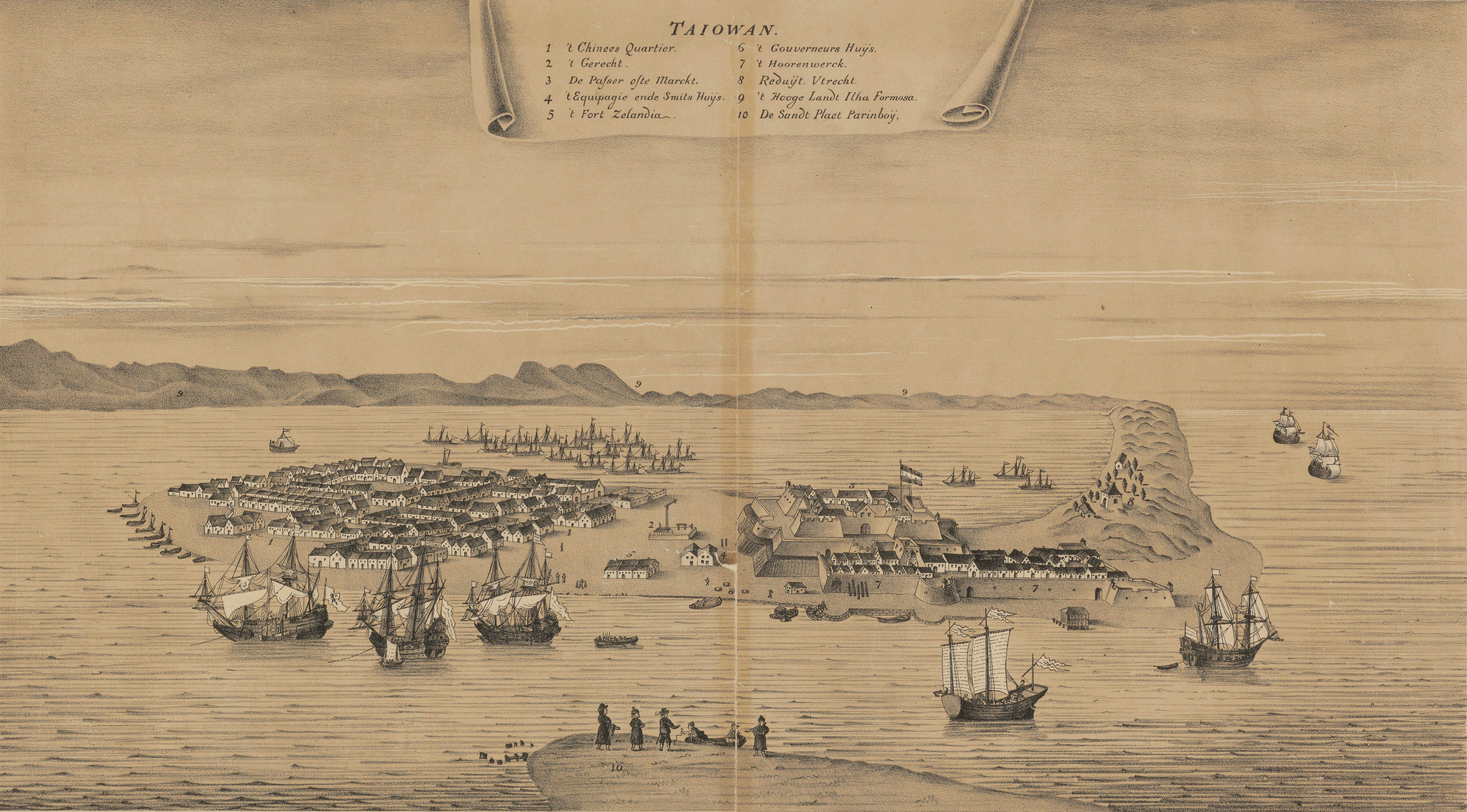

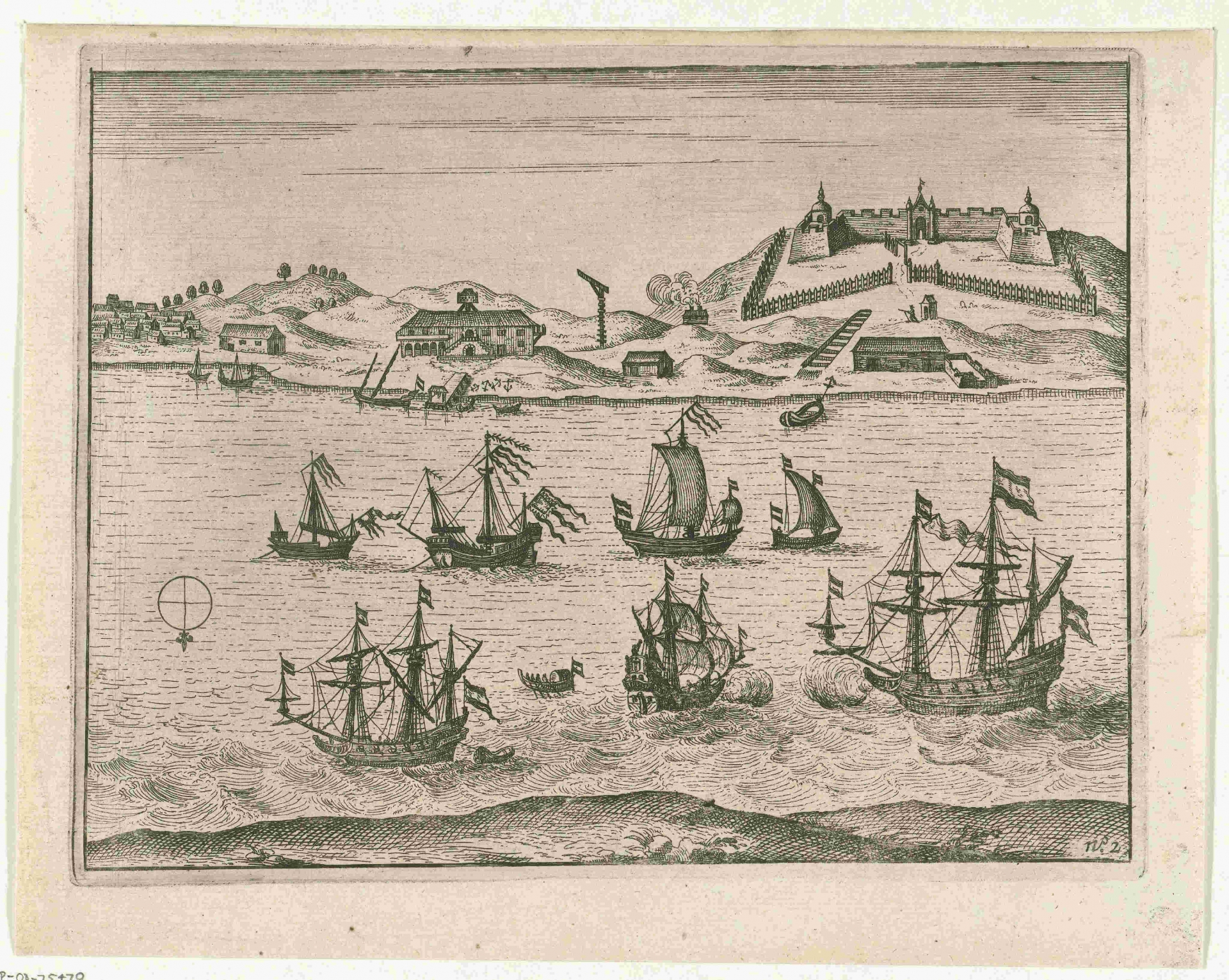

1624 年荷蘭東印度公司來到福爾摩沙,最初以北線尾為根據地,由於生活環境不佳,缺少淡水,輾轉嘗試到赤崁一帶建立據點,又因為水土不服,最終在 1628 年才落腳現在的熱蘭遮堡一帶。在這片沙洲上,荷蘭人建立了一座熱蘭遮堡、規劃了一座市鎮,在這裡聚集了各行各業的唐人、荷蘭東印度公司的人等等,他們的生活起居在此,荷蘭東印度公司為了落實管理,也在此建設種種的設施,安排各種規定與制度。

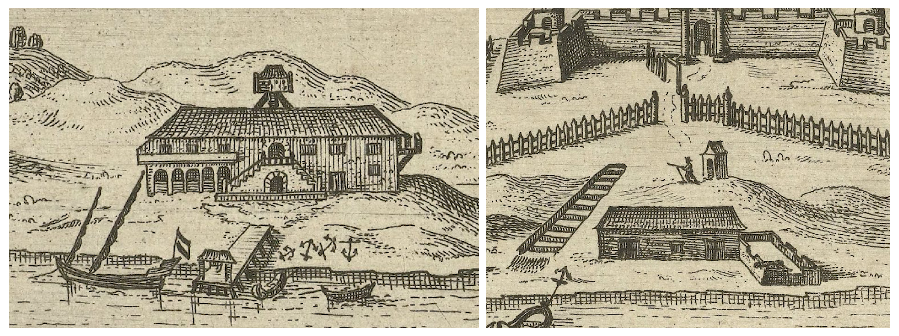

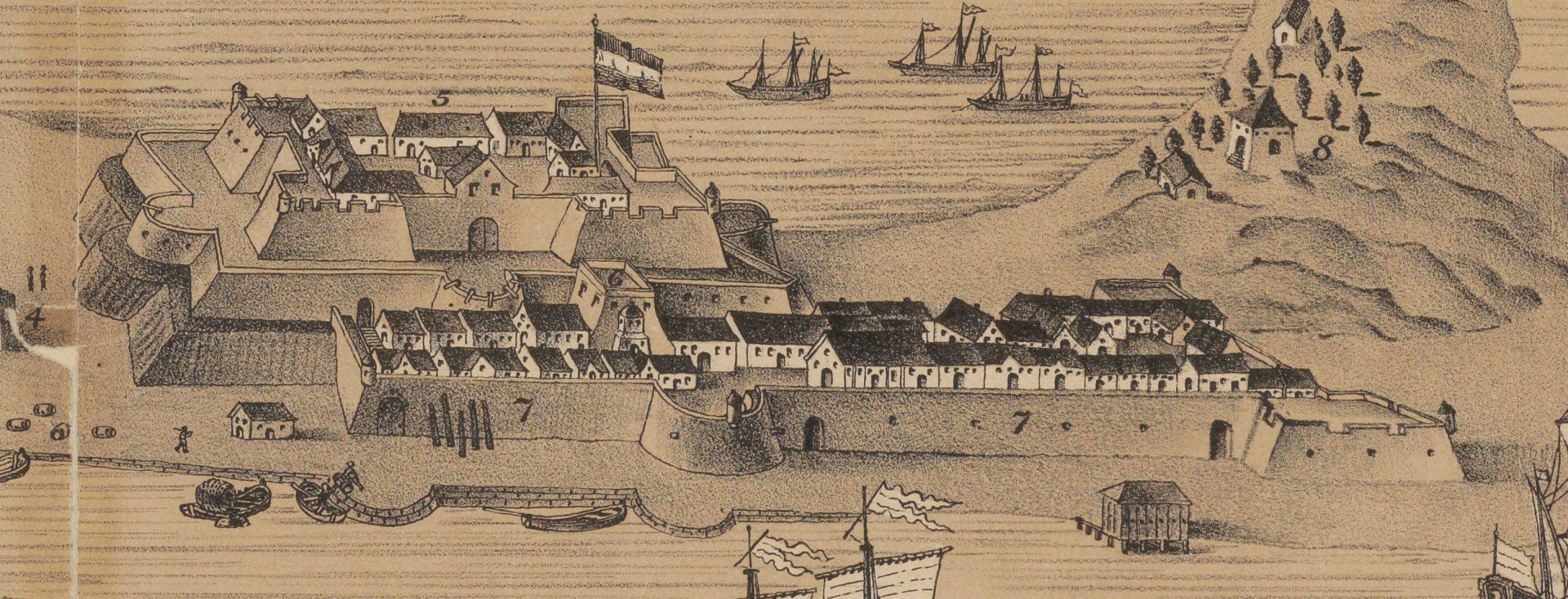

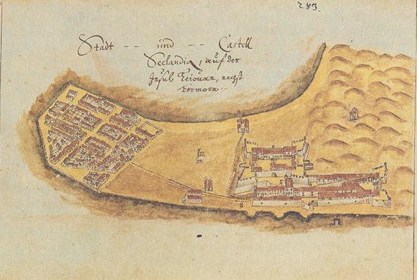

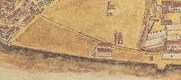

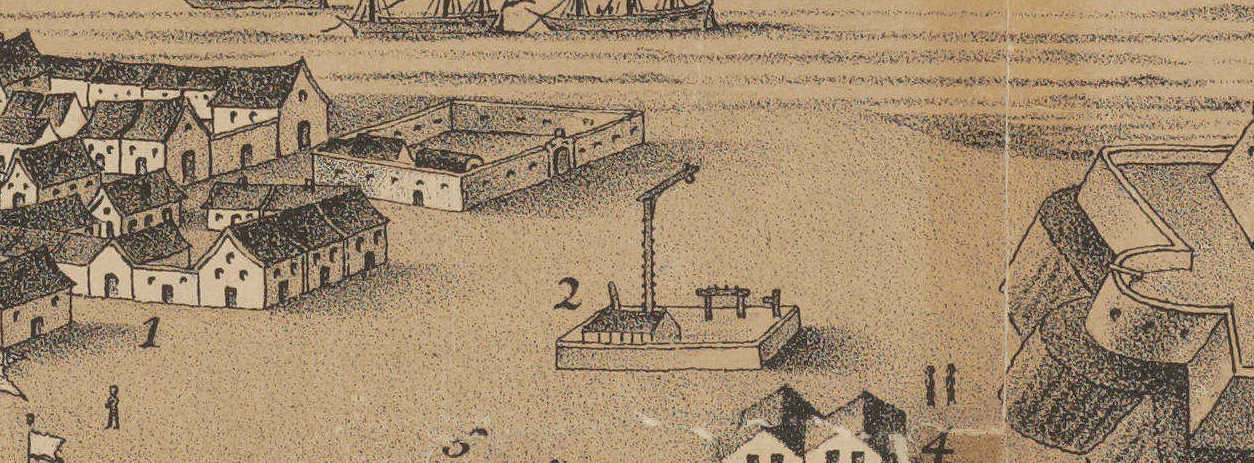

熱蘭遮堡,距離市鎮 200 公尺,兩者之間的空地,形成一個廣場、一個緩衝空間,根據黃恩宇老師的研究,這也正是當時大型加農砲的有效射程。根據荷蘭國家檔案館所收藏應是繪製 1640 年後熱蘭遮堡與市鎮的地圖畫作中,這片廣場上有絞刑臺、市場、裝備倉庫與工匠舖,再向北一些則可以看到碼頭與堤防。

.png)

(Source: 荷蘭國家檔案館(National Archives),登錄號: NL-HaNA_4.VELH_144 / CC0)

一、商館與倉庫

按《巴達維亞城日誌》記載,在 1625 年 4 月 9 日,他們選擇在北線尾島,建設最初的商館。曾經受聘於荷蘭東印度公司的通譯 Salvador Díaz 描述那最初的商館:

沿著港灣的沙灘往前,荷蘭人有一處商館與一所房子,茅草蓋頂,大房子用木板建造。周圍有竹製柵欄圍繞。這裡住著荷蘭的長官負責一切貿易。

只是北線尾地勢低窪,不適合設置倉庫儲存糧食,在 1626 年臺灣長官魏斯(Gerard Frederikszoon de With)寫給巴達維亞總督的信中,便表示要在熱蘭遮堡旁邊建造一座倉庫,用以保存糧食,隔年新的倉庫開始動工,同時動工的還有臺灣長官努易茲(PiterNuyts)籌備的新商館。在 1628 年,努易茲寫給總督的信上寫到這座商館的模樣,樓下是倉庫,樓上則為公司職員宿舍,商館前面有一個可供裝卸貨的碼頭,作為跟中日海商交易的地方。然而,也是在這一年,發生了日本商人濱田彌兵衛狹持努易茲的事件。

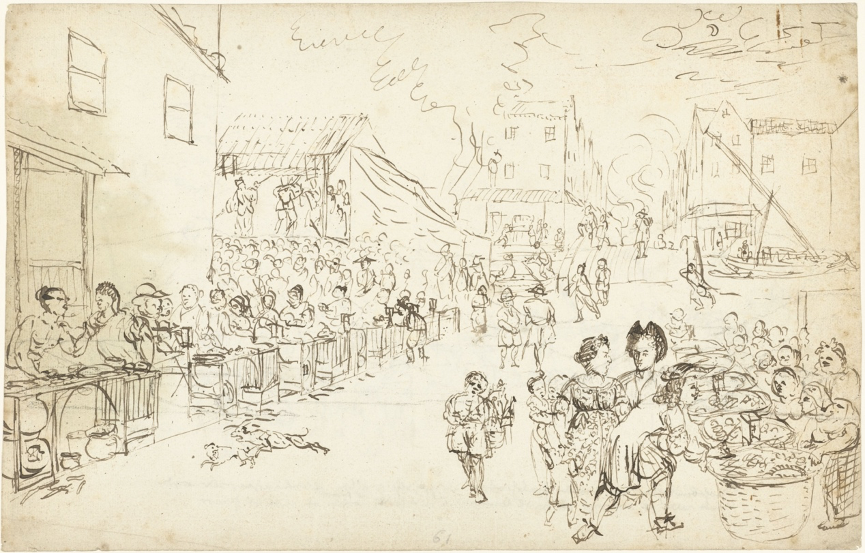

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-75.470 / public domain)

雖然最終劉香並未如傳言再次襲擊熱蘭遮堡,但當局認為現有的商館與倉庫並不安全,因此決定在原來的倉庫附近,擴建一座堅固且防火的長官公署,並且兼具倉庫與商館的功能,更能於屋頂上架設小砲強化防禦功能。

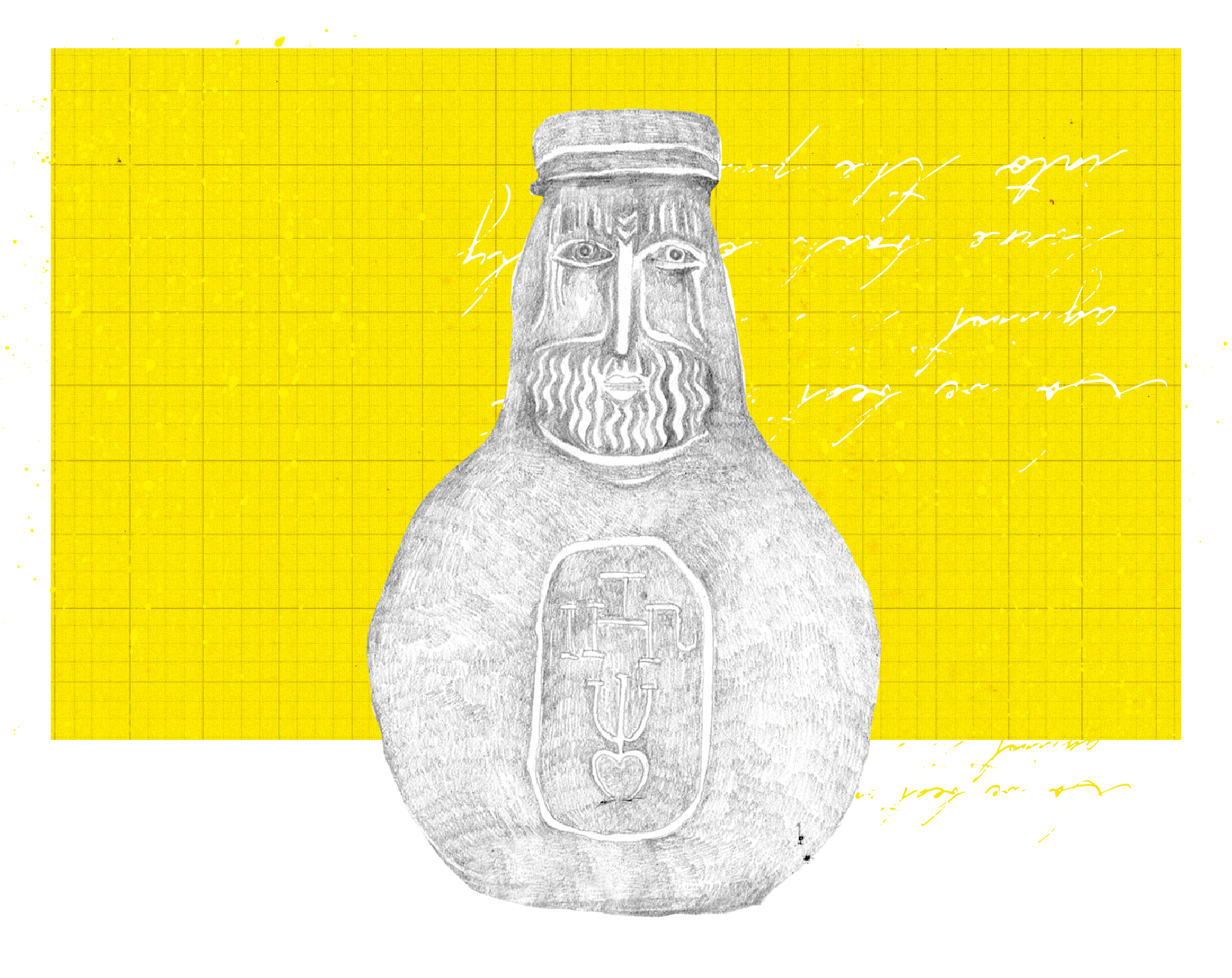

(Source: 荷蘭國家檔案館(National Archives),登錄號: NL-HaNA_4.VELH_619.118 / CC0)

(Source: 荷蘭國家檔案館(National Archives),登錄號: NL-HaNA_4.VELH_144 / CC0)

二、道路

熱蘭遮市鎮地處一個草木不多的海邊沙洲,這片沙灘常因乾旱時有風,而將沙子吹走形成沙丘,導致市鎮早期的街道,幾乎都是黃沙。面對如此情況,1645 年,荷蘭人修建城堡與市鎮間的道路時,做了一些固沙的工程。

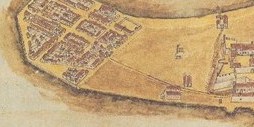

(Source: 司馬爾卡頓/ PDM / 臺灣歷史博物館)

按 1645 年臺灣長官卡隆(François Caron)向總督的描述,這一波工程不僅將道路旁邊的沙丘剷平,鋪上泥土,更種植草來固定地面:

我們從城堡直到那市鎮,即那些街道的起點,在那起伏不平的鬆軟的沙地上,造了一條路;路基安置小樹枝,在那上面鋪一呎後的蠔殼,用木塊鎚搗,最上面再鋪上摻有貝殼的沙子。這條路,寬有 28 呎,兩旁用雞籠運來的硬石護邊,是個堅固耐用的工程,下雨天亦可通行無阻……在碼頭沿著那些房屋建造起一條平坦的道路,並予以維修……那片在城堡與市鎮的房子之間的沙地廣場,在風繼續吹刮時,有三分之一的沙子會被吹走,成為沙股和沙丘,令人擔心的是,在下大雨或積水時,城堡與市鎮之間的通路,可能因嚴重的積水而被切斷……把沙丘的沙子推入低地,使上述那條路西邊的廣場,和右邊的一樣高,在那上面鋪上一隻手厚的土,那是下雨鋪上去的,並在廣場各處種起綠草。這樣,這廣場就得以維護下來,方便大家。這條路的北邊,我們繼續用碎石、石灰、蠔殼和垃圾鋪蓋,所以現在已經穩定,可以安心了。

在這段記錄中,可以看見要在城堡與市鎮中建造主要道路,除了兩側用硬石做護邊外,鋪上了小樹枝、蠔殼與摻有貝殼的沙子做地基,同時修整廣場並種植綠草,道路的北邊則用碎石、石灰、蠔殼和垃圾鋪蓋,這次道路整建與廣場固沙工程的成果,在 1648 年的地圖上已能明顯看見。在這條道路完工後,市鎮的其餘街道也開始整修成全新的樣貌,1651 年所有街道都鋪了石頭或木屑。

另外,上述道路的兩側使用硬石護邊之後,甚至沿路加上木柵防堤,以防路基被沖走,只是面對 1656 年 10 月的大颱風時,這些加固措施似乎不敵大自然的力量:

往那市鎮〔大員市鎮〕去的沿路的防堤木柵也被沖失,很多卵石從那裡被拋到陸地上高高的地方來;這城堡下面的道路,以及沿這角城往海去的道路,也都被水嚴重沖壞,很多地方都必須重新建造了。

三、海岸、碼頭、堤防與運河

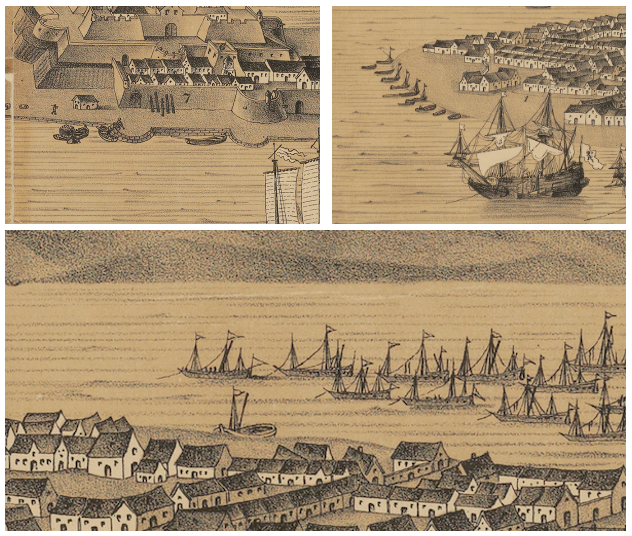

荷蘭東印度公司遠航來到亞洲進行貿易,也期待臺灣成為貿易的據點,就如同 1628 年建立商館時的規劃,在商館以北的海岸,成為中日商船停靠、貿易的碼頭。也從後續的地圖可以發現,在熱蘭遮堡以北的海岸邊,建設許多提供船隻停靠的碼頭,至於市鎮東岸,則是小型船隻停靠的碼頭,而南岸也就是內海,則是船隻泊船的位置。.png)

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-75.470 / public domain)

(Source: 荷蘭國家檔案館(National Archives),登錄號: NL-HaNA_4.VELH_144 / CC0)

要如何保護海岸線呢?他們提出的護岸工程,是要運用木棍和木板組合成木柵欄,並向內填充石頭等重物,用以抵擋海水衝擊,形成荷蘭時期的「肉粽」——消波塊。進一步從後續的地圖來看,這項工程範圍從北岸延伸到東岸,甚至讓海岸線從自然的弧形,修改成平直、有角的形狀。上午吹強烈的東北風,下午吹強烈的西南風,港道的海浪非常洶湧,漲潮時水位(就像大部份的日子)非常高,因那經常的北風與海浪的沖擊,大員北邊土地被大量沖失,必須用木棍和木板樁緊密圍起來,柵欄後面填石頭擋住,從那第一道橋直到市鎮的陸地,都要這樣圍起來,阻止海水衝擊,阻止海水湧到陸地上來,這樣建造的工程才留得住,不過這樣也將花費公司很多錢。

(Source: 司馬爾卡頓/ PDM / 臺灣歷史博物館)

只是這項工程價格不菲,荷蘭東印度公司想到方法:

為要紓解在這巿鎮周圍建造護岸的沈重開支,議會也決議,將通告大眾,以後每一艘舢舨(無論是屬於戎克船的或單獨使用的),每個月都必須繳納 10 個 stuyvers〔即 50 cent,即半荷盾〕。

不僅整修海岸護堤,公司同時也開始規劃市鎮的運河,主要還是提供市鎮居民使用。隨著市鎮居民增加而繁榮,對來自赤崁、普羅民遮城的客貨需求也逐步增加,舢舨小船頻繁地往來,為了於低潮時也得以讓小船於南岸靠岸,1647 年 11 月底,決議開鑿一條適合小船停靠的水道。這條人工的運河水道,預計為 120 呎(約 38 公尺)寬,兩側的碼頭至少 48 呎(約 15 公尺)寬,適合小船往來與停泊。

隔年 5 月,公司又決議在西側的公司商店前面,往南挖寬度 60 呎(約 14 公尺)的運河,使得水道得以打通,並且在運河上建一座木造橋梁,正對著後街,碼頭的兩側則敷上泥土並插上木樁,讓運河可以維持兩艘舢舨交錯來回通行的情況,並且退潮時將舵懸起來仍可以進出。那座木橋,更在 1650 年代逐步改建成磚造的橋頭與能拉高抬起的橋,成為熱蘭遮市鎮南側與人工島的重要出入口。

.jpg)

(Source:故事 StoryStudio整理、李宜靜繪製)

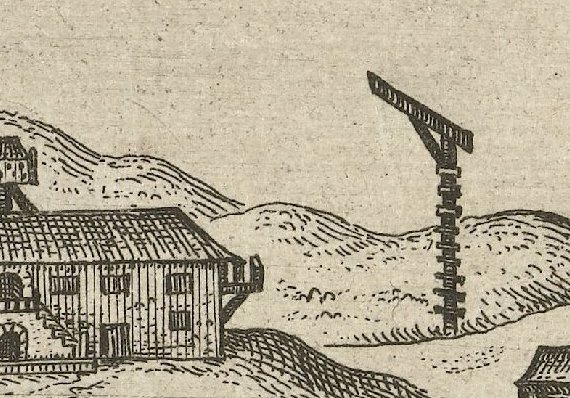

四、刑場(絞刑臺)與監獄

由於是海外殖民市鎮,荷蘭東印度公司在建設熱蘭遮城與市鎮時,一直對唐人與中國沿海海盜有所提防,為了避免二者勾結或構成對政權的威脅,若違反公司人口監控政策,未攜帶居留許可證,或遷徙到其他村落卻未報備者,一但被盤查、臨檢的士兵發現,就將判處監禁或押赴刑場,在公眾面前受刑。除了人口的管控,刑場也用在懲罰中國商人與公司職員的走私,若被查獲也會受到公司的懲處。此處提到的刑場,是熱蘭遮建設初期就存在的設施,荷蘭東印度公司將其設置在城堡與市鎮間廣場的空曠醒目處,讓大家都能夠看見行刑的過程,以此震懾唐人與公司職員。

(Source: 荷蘭國家博物館(Rijks Museum),登錄號: RP-P-OB-75.470 / public domain)

(Source: 荷蘭國家檔案館(National Archives),登錄號: NL-HaNA_4.VELH_144 / CC0)

而有囚禁犯人的地方,也就會有逃獄者出現。1651 年 11 月 10 日,有名叫作 Cornelis Lichthart 的犯人,因為殺人而關入監獄中,卻能從監獄逃入熱蘭遮市鎮內,迫使稽查官帶領士兵於市鎮中賣力尋找,最後竟在糧食管理官 Willem Gijsen 的家中的小房間尋獲,Willem Gijsen 甚至不樂意打開那間房間,被發現的犯人 Cornelis Lichthart 更已換好水手的服裝,可見隨時都要搭船逃離臺灣。最終,犯人被重新關進牢裡,命令獄卒嚴格看守。

至於,所謂監獄的所在之處,在 1654 年 10 月 16 日的《熱蘭遮城日記》記錄中寫到:

從上面這段文字推測,原先的監獄不知是何緣故,需要找尋新的監獄地點,最終選在熱蘭遮市鎮內、市政廳旁附設監獄。又為要在熱蘭遮市鎮有營房與監獄可用,決定將位於市政廳旁邊那所公司的房屋與土地拿來做此用途,那地方,有一段相當時間讓此地稽查官為公司工作的緣故免費居住,但現在已經空出來了。

其實,要維持熱蘭遮堡與市鎮的運作,仍有許多設施尚待討論,像是醫院、墓地、信仰中心、孤兒院、婦女看守所等等,其實都可以在文獻中看到蛛絲馬跡。

但無論如何,從這些設施重新認識荷蘭時期的臺灣,或許可以從一種在此打造新市鎮、新生活圈的角度,來認識荷蘭東印度公司對於臺灣的規劃與定位,或許跨海的貿易仍是主軸,但卻能夠發現較多的「人味」與較為立體生動的熱蘭遮生活。

.png)