【活動訊息】終戰八十 全民寫史–二戰記憶圖文徵集 | 吳三連台灣史料基金會

二戰結束至今已 80 年,台灣人對二戰的集體歷史記憶,也面臨消逝的危機。期待透過徵集、整理及全民共筆,清楚重建及形塑真正屬於台灣人的史觀,讓珍貴的二戰集體記憶得以保存。

今(2025)年是二次大戰終戰八十年,吳三連台灣史料基金會在這個時間點號召全民書寫二戰圖文記憶,意義非凡。但在關心臺灣本土戰爭記憶的同時,或許我們也值得回顧,臺灣人是如何記憶世界的二戰,以及世界是怎麼記述二戰下的臺灣。由於我專長的領域是波蘭和臺灣的研究,所以就以「臺灣人對二戰波蘭的書寫」以及「波蘭人對二戰臺灣的報導」來舉例。

當代知識分子吳新榮的二戰觀察與預測

向來關心本土和世界的吳新榮醫師,在他 1939 年 9 月 4 日的日記中提到:「德國突然和蘇俄簽訂互不侵犯條約,入侵波蘭,與波蘭有軍事同盟的英法兩國終向德國宣戰。歐洲戰亂再度興起。」而在 1940 年 8 月 10 日,他則寫道:「世界局勢漸漸趨向詭異。德國利用蘇俄消滅波蘭,利用義大利降伏法國,現在更想利用日本攻打英國,是一個恐怖的國家。」1941 年 6 月 23 日的日記中,吳新榮說他從廣播聽到德國和蘇聯已經開戰,說「沒有聽過如此影響全世界的大消息了。」他在他的分析中提到德國的戰略是併吞奧地利、征服捷克斯洛伐克、瓜分波蘭、征服丹麥和挪威、攻打荷蘭、比利時、法國和巴爾幹國家,與蘇聯開戰。他說:「如果真的打敗蘇聯,那大英帝國也將亡國吧。但此事發生之前,美國一定會參戰才對。一旦美國參戰,(德國)一定要求日本也參戰,到時候真正的世界大戰就算開始了。」雖然後來蘇聯和英國都沒被打敗,但該年 12 月日本偷襲珍珠港,美國參戰,世界大戰爆發⋯⋯和他預料的雖有差距,但也相去不遠。

波蘭和臺灣的交錯凝視

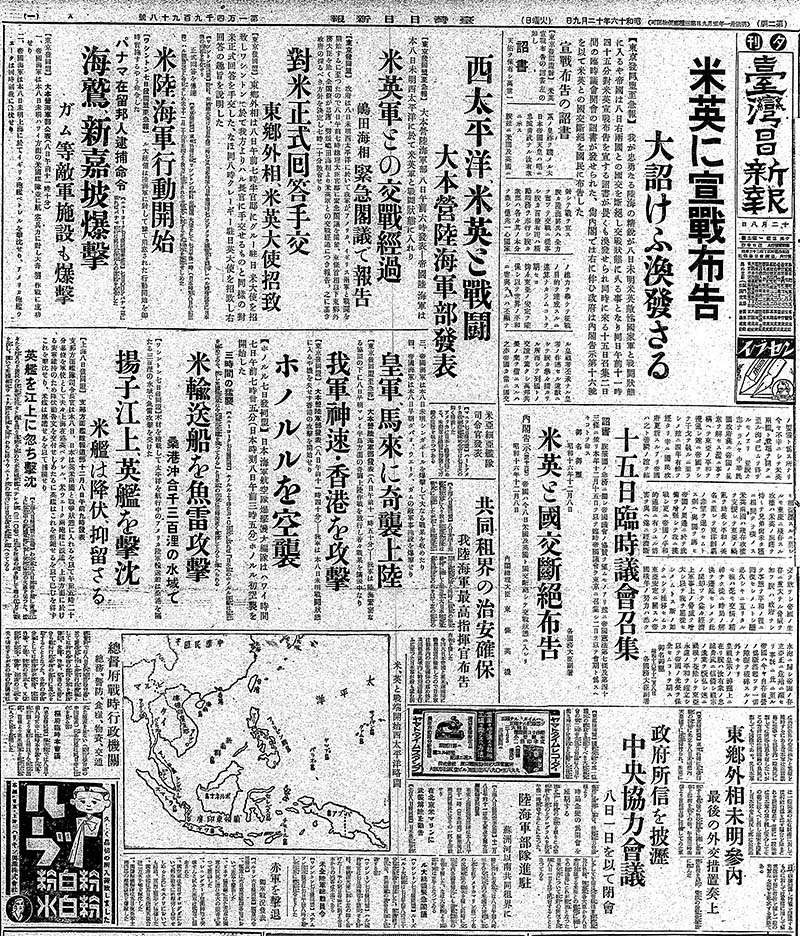

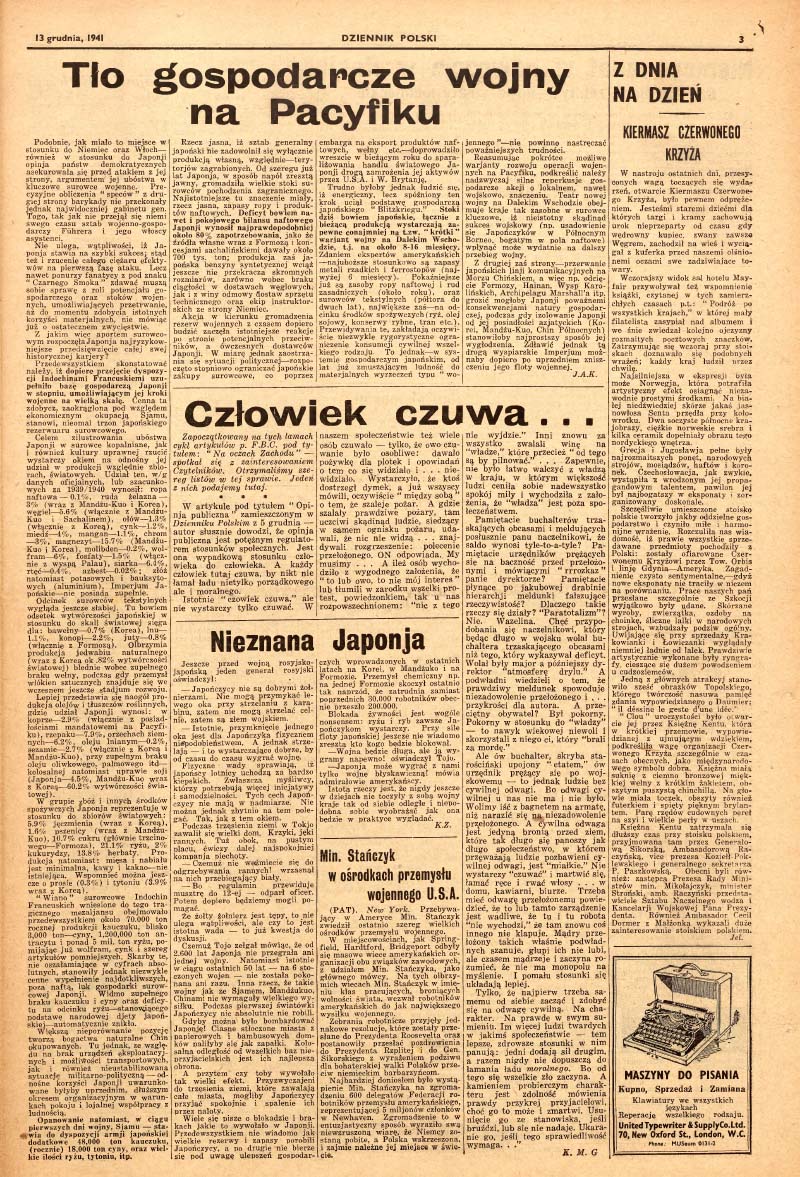

在遙遠的波蘭,也有人關心臺灣的戰況。這些消息可以在二戰期間的波蘭文舊報紙上讀到——包括在波蘭境內的地下報紙、流亡海外的波蘭軍隊辦的報紙,以及波蘭流亡政府辦的官報。為什麼波蘭人會在海外和地下辦報?這是因為 1939 年波蘭被德國和蘇聯入侵,波蘭戰敗,政府和大部分軍隊和都流亡到了國外(包括英國、中東、法國等地),但在波蘭境內也有一批軍隊轉入地下行動。為了即時掌握戰爭的訊息,這些人都有發行報紙,而且他們不只關心歐洲的戰場,也關心位於亞洲的太平洋戰場。為何要關心?因為二戰的亞洲戰場和歐洲戰場的關係緊密,尤其是在日德義於 1940 年結成同盟、1941 年 6 月德蘇戰爭爆發、1941 年 12 月日本偷襲珍珠港造成美國參戰之後。身為德國同盟的日本是波蘭的敵方,臺灣作為提供日本戰略物資以及日本進攻中國和南洋的基地,也成了波蘭的敵方,被視為一個必須被盟軍拿下或擊潰的陣地。

由於地位重要非凡,1944-1945 年間臺灣被大量空襲,這在波蘭報紙上也有被寫到(此時波蘭已經被紅軍「解放」,被蘇聯掌控了)。比如,1945 年 5 月、6 月、7 月,波蘭《濱海省報》(Ziemia Pomorska)都有報導臺灣遭到盟軍空襲的事,6 月 7 日的新聞甚至提到福爾摩沙「持續受到盟軍猛烈轟炸」,7 月 15 日的新聞則提到臺灣的日軍機場遭受轟炸。

臺灣的二戰是世界的二戰:從同島一命到世界一命

關於二戰期間波蘭人的對臺報導還有更多,礙於篇幅限制,無法全部列出。綜觀以上有限的報導,我們可以做出以下判斷:臺灣的二戰不只是臺灣的二戰,也是世界二戰的一部分,而它的命運及對世界戰局的影響,是有被關注的。但可惜的是,臺灣人遭受到的苦難和身為殖民地人民的矛盾心情,卻未能被看見,波蘭人比較關心的,還是臺灣之於太平洋戰爭的戰略意義。本文舉出的波蘭新聞只是其中一個例子,如果其他研究者去研究當時外媒(美國、法國、中國、蘇聯、德國等)對臺灣的報導,我相信也會有許多有趣的發現,這也可以幫助我們更了解臺灣在二戰中扮演的角色,以及在世界上的地位。

.png)

活動網址:終戰八十 全民寫史–二戰記憶圖文徵集

https://www.twcenter.org.tw/archives/5579

主辦單位:吳三連台灣史料基金會

https://www.twcenter.org.tw/

https://www.twcenter.org.tw/archives/5579

主辦單位:吳三連台灣史料基金會

https://www.twcenter.org.tw/